北海道大学の金成玟(キム・ソンミン)先生は、音楽社会学や文化研究を専門とする研究者です 。前半(1)では主に研究内容について伺いましたが、後半である本記事はこれからの日韓関係の未来、そして私たちができることについてお話を伺いました 。

【入江優斗・法学部一年/髙田ひかり・総合理系一年/武田耀・水産学部一年/原健太・総合文系一年/森建真・教育学部一年/米澤史奈・総合理系一年】

市民の力と文化のつながりが、日韓の未来をつくる

ここまで話をしてきて、文化だけではなく国際的な関係についても触れます。金先生の視点から見て、日韓関係は今後どうなるでしょうか?良くなりますか、悪くなりますか ?

金先生: 良い問いですね 。ただ、「良くなる」「悪くなる」と簡単に判断する前に、大切なことがあります。 一つは、日韓が地理的にも歴史的にも、つねに最も近い隣国であるという、当たり前のようでいて、つい忘れられがちな事実です。 関連して、私が『日韓ポピュラー音楽史──歌謡曲からK-POPの時代まで』(慶應義塾大学出版会)の冒頭に書いた一節を紹介させてください。

つまり、私にとって日韓関係の「良し悪し」は、どこに重点を置くのかによって、まったく違って見えてくるのです。 東アジア的、あるいはグローバルな視点を重ねてみると、多くの人が「日韓関係が良い」と言うときに、むしろ少し心配になることもあれば、その逆もあります。 大事なのは、「誰にとって良い/悪い日韓関係なのか」を、世界のあり方という文脈のなかで冷静に考えることなのではないかと、私は思います。

金先生: もう一つは、これまでの日韓関係を支えてきたのが、市民の力と文化のつながりだったという事実です。 ちょうど今年は、韓国が日本の植民地支配から解放された1945年から80年、そして日韓の国交正常化がなされた1965年から60年という節目の年にあたります。 国交正常化の後も、韓国の人びとが軍事政権から民主化を勝ち取るまでには22年という長い時間がかかりました。その後も、国家レベルではさまざまな葛藤や混乱が続いてきました。

それにもかかわらず、歴史と現在を照らし合わせながら、日韓のさまざまな「正常化」が進められてきたのは、「一国主義」だけに閉じ込められなかった多くの人びとの関心と努力があったからにほかなりません。 「日韓」が危機に立たされたとき、両国の市民はしばしば「日韓」を越えたつながりを通じて、その危機を乗り越えてきました。そのなかには、互いへのヘイトに抗い、平和を訴えた人びともいれば、積極的に行動はしていないけれど、静かにその動きを見守り続けてきた人びともいました。

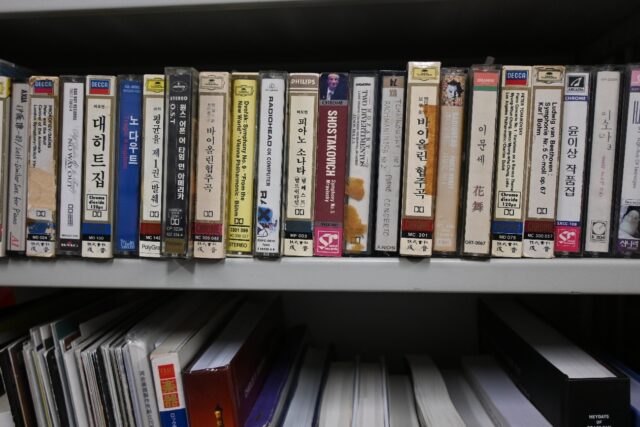

そして、その力をより大きく拡大してきたのは、やはり文化だったと思います。 韓国で日本の大衆文化が正式に開放されたのは1998年のことですが、それ以前から多くの人びとは日本の音楽や映画、漫画やアニメを愛し、その影響を受け続けていました。 (詳しくは『戦後韓国と日本文化──「倭色」禁止から「韓流」まで』(岩波書店)をご覧ください。)

日本でも、いわゆる「韓流ブーム」をはじめとして、文化が果たしてきた役割を実感しない人はいないでしょう。 つまり、いまの日韓関係を支えているのは、政府や企業だけではありません。 文学作品の読者からアイドルグループのファンダムに至るまで、「日韓」をより多様で、より豊かなものにしてきた人びとこそが、私は「日韓関係」の真の主体であると考えています。

私たちには、何ができるのでしょうか ?

金先生: 今日のお話をまとめると、やはり狭い一国主義から離れ、より大きな世界を想像しながら他者と関わり、自分を見つめることではないでしょうか。 そして、平和を揺るがす動き――たとえば、他者への嫌悪を拡散し、人びとを分断させるような動きに対しては、批判的な距離を保ちながら、共に成長していく方法を探っていくこと。

つまり、日常の友人関係であれば当たり前にできることを、国境を越えた他者との関係にも適用していく、ということです。 そういう意味では、先ほどの質問にもあったように、日韓関係が「良くなる」「悪くなる」を左右するのも、結局は私たち次第です。 民主主義や市場経済といった、日韓が共有している理念やシステムをよく理解し、そのなかで共に生き、共に成長していく方法を積極的に見つけていくこと。それは、必ず私たち自身の成長にもつながるはずです。

日常の営みと社会構造をつなぐ研究へ

ここまで金先生の話を取材し、研究の意義がわかってきたように感じます。今後は、どんな研究をしていきたいですか ?

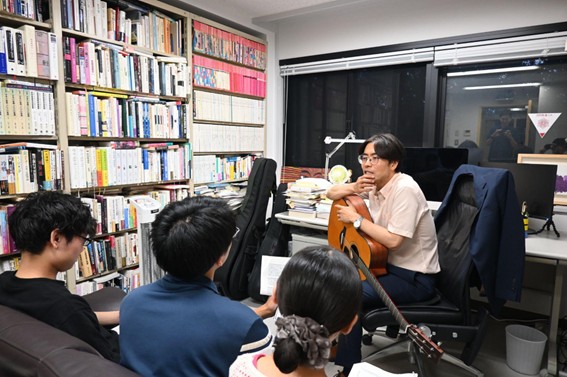

金先生:これまで通り、「日韓」を主なコンテクストに、東アジアやグローバルな世界の文化的な変容を、歴史的かつ実証的に研究していきたいと思っています。文化・政治・経済をつなぐ視点をさらに掘り下げながら、社会の中から立ち上がってくる問いに挑んでいく。 それは結局、世界と自分自身を理解することであり、その理解を通して、さまざまな抑圧から自由になる道を探すことだと感じています。

私たちが生きているこの場所や日常には、歴史・政治・経済・文化といった多くの重なりがあります。 どんなに小さな行動であっても、実は社会との関係のなかでさまざまな意味を持つ。 だからこそ、自分の「幸せ」や「自由」をきちんと自覚するためには、社会の構造について考えることが欠かせないと思うのです。

たしかに、それは複雑で面倒に思えるかもしれません。 けれども、そうした複雑さに向き合うことによって、知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまうような行動を防ぐことにもつながるはずです。そのために、文化や社会に潜むさまざまな「声」と「音」に注目していきたいと考えています。

私は日本にきて今年で19年になりますが、これまで日韓と世界を行き来しながら研究してきた経験を活かして、国境を越えて共感やつながりを生み出す「トランスナショナルな文化の力」について、今後さらに深く考えていきたい。 そして何より、ここにいるみなさんに「おもしろい!」と言ってもらえるものを世に届け続けたいですね。これからもぜひお付き合いください。

本日は、貴重な機会をありがとうございました !

金先生:今日は、本当にありがとうございました。

取材を終えて

今回のインタビューを通して、金先生の研究に対する誠実なまなざしと、ご自身の言葉を大切にしながら歩まれてきた姿勢に、深く心を動かされました。普段、純粋に楽しむ音楽という文化について、トランスナショナルな視点で深めてみると、日韓関係の行く末にも思いを馳せることができました。