文学院にウマの「こころ」の研究をしている人がいる⁉

その情報を耳にしたとき、私たちは多くの疑問を思い浮かべました。

・「文学院で動物に関わる研究ができるの?」

・「どうして文学院で研究をしているの?」

・「実際にどういったことを研究しているの?」

こうした疑問を解決するため、実際に北海道大学で動物心理学(比較認知科学)を研究されている瀧本彩加さん(北海道大学 大学院文学研究院 准教授)にお話を伺いました。

12もの学部を持つ北海道大学。高校生の皆さんには、この記事を通して、そんな特色ある北大での学びについてイメージを膨らまし、進路選択などに役立てていただければ幸いです。

【上垣朋輝/法学部1年 神谷聡佑/文学部1年 三瓶幌汰/経済学部1年 西戸陽那/総合理系1年 六笠真里奈/総合理系1年】

――どうして文学院で動物に関わる研究をされているのでしょうか。

私が専門としているのは、動物のこころについて実験を通して推理する「動物心理学」、その中でも特にヒトらしいこころの進化を他の動物(以降、動物と略す)と比較することで解き明かそうとする「比較認知科学」です。ヒトらしいこころとは何かをあぶり出そうとするとき、ヒトだけを見ていても何がヒトらしいか分からないんです。私はこれまで、遺伝的にヒトに近い霊長類や空間的にヒトに近い存在であった家畜動物などを対象として、その動物らしいこころを調べると同時に、それらをヒトのこころと比較することで、ヒトが遺伝的・環境的に他の動物と共有してきたこころやヒトが独自に獲得したこころを明らかにしようとしてきました。文学部でこの学問分野に取り組む意義は、この「ヒトらしいこころとは何かを明らかにすること」にあります。

――瀧本さんが動物の心理に関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか。

大学1年の頃に馬術部に入ったのがきっかけですね。ウマと一緒に暮らすうちに、「彼らが何を考えているのか」「何をどこまで感じられているのか」「どうしたら彼らとのコミュニケーションがうまくいくのか」といった疑問が湧いてきたんです。

そんな中、夏休みに、4年生の文学部の先輩が馬術部でウマの心理実験をしているのを見かけ、「文学部でも動物のこころを研究できるんだ!」と衝撃を受けまして。2年生になって藤田和生先生(当時、京都大学教授)の比較認知科学の授業を受けたら、それがもう格別に面白かったんです。「ウマの心理が知りたい」という思いと、すごく魅力的だった比較認知科学の授業。この2つが、この分野に進んだきっかけですね。

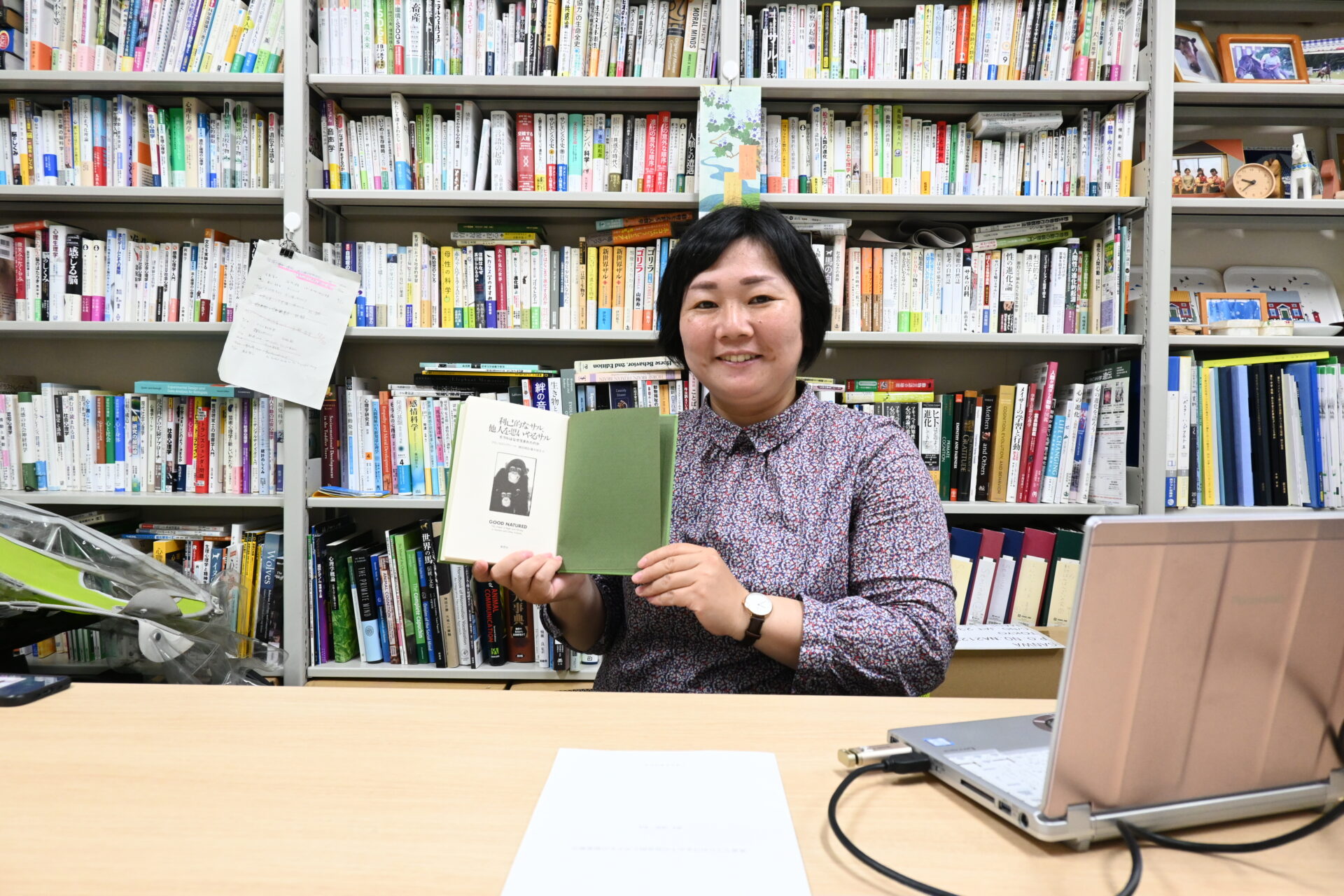

――大学院に進学するきっかけとなった、大きな影響を与えた本があるんですよね?

はい、研究室の先輩に勧められて読んだ、霊長類学者フランス・ドゥ・ヴァールさんの『利己的なサル、他人を思いやるサル――モラルはなぜ生まれたのか』です。

この本を読んだとき、「動物もこんなに豊かなこころを持ちうるんだ!」と感動しました。当時は「そもそも動物にこころはあるの?」と懐疑的な声も少なくなかったので。ドゥ・ヴァールさんは動物園や野外での徹底した行動観察を通して、チンパンジーの細やかなこころの動きやありさまを詳らかにし、それを本で臨場感たっぷりに表現されていたんです。「人間社会に見られるモラルの起源が動物にも見られるんだ!」と感じて、そのこころの豊かさを知るきっかけになりました。安易な擬人化は禁物ですが、「もしかしたらヒトと同じようにモラルがあるかもしれない」「こういうことを考えて、その行動をしているかもしれない」といった、動物のこころの可能性を閉じない大胆な仮説を、きちんと研究で実証しようとする姿勢にロマンを感じたんです。「こういう研究をやっていいんだ」と背中を押されましたね。

――「動物の心理」の分野に進むと決めてからはどうでしたか。

ウマの心理に魅力を感じていたんですが、研究室にウマの専門家はいなくて・・・。卒論の研究テーマに悩んでいたある日、「面白いテーマがあるよ」と先輩から紹介されたのが、フサオマキザルという南米に生息するサルの「不公平感の認識」を調べる実験でした。

食べ物を前にすると動物の感情が大きく動くので、サル同士で餌を分配するセットを使って、不公平感の実験をしました。2匹のサルをペアにして、一方は餌箱の引き出しを引くという労力を払って、餌を分け与える「分けるサル」、もう一方が「もらうサル」という役割です。

分けるサルが餌を分け与える際に、相利的か利己的の二つの選択肢から餌の分配を選ぶことができます。相利的な選択なら双方が価値の高いピーナッツが得られ、利己的な選択をとると、自分だけがピーナッツ、相手(もらうサル)はもらっても食べないようなパセリ、という設定です。当初の目論見では、ただで報酬を得る相手(もらうサル)に対して、「自分だけ価値の高いピーナッツを得る利己的な選択をするんじゃないか」と予想していましたが、実際はそうではなく、順位の低いサルにむしろ価値の高い報酬を多く与える行動が多く見られたんです。さらに別の実験で、双方のサルが2つの作業を1つずつ分担して協力しないと餌を分配できないセットにすると、分けるサルは、自分の作業を肩代わりしてくれた相手(もらうサル)に対して相利的な選択肢を多く選び、ちゃんとお返しをするような行動まで見えたんです。この実験で、彼らの「思いやり」や「感謝」に近い感情を見ることができて、それが面白くて気づけば5年ほど、この分配場面を用いたフサオマキザルの感情やその制御に関する実験にどっぷりハマっていました。

――それから当初興味を持たれていたウマの研究に進まれたんですよね。先生の論文を読んで、ウマはとても社会性の高い動物だと知りました。

そうですね。ウマはもともと群れで暮らす習性を持っています。群れにうまく馴染むことは、繁殖の上でも意義があるって言われているんですよね。仲直りや慰めといった思いやりの反映とみられる行動がウマでも見られることや、表情とか音声に感情が豊かに表現されることも、近年の研究で分かってきました。

家畜化に伴い、コミュニケーション能力が高くなった可能性も考えられるのですが、現代のウマは自身またはその祖先が家畜化された経験を持つウマばかりで、もう純粋な家畜化経験のないウマと比較できないので、その検証は難しいです。家畜化は、もともと、ヒトの環境に接近してくる野生動物の中から、ヒトが個体を選んで飼育を始め、管理下において何世代にもわたって繁殖させていく過程を言います。家畜化に伴い、いろいろと共通の変化がみられることがわかっていますが、特に重要だったのは攻撃性の低下です。これによってヒトにとって随分扱いやすくなって、ヒトとウマの間でも落ち着いてコミュニケーションが取れるようになったと考えられます。これが、互いが互いのことを知って絆を築きやすくする源になったんじゃないかなと思います。

また、ウマでは、母ウマが自分の子どもに他のおとなが近づくのを許さないんですよね。ただ、まれに子どもへのアクセスを許されるおとながいて、毛づくろいをしたり、遊び相手になったり、母ウマがご飯を食べに行っている間、代わりに近くにいるみたいなことがあったりするので、それを共同養育とするスタンスで研究をしています。母親が子どもにするような「世話行動」を他のおとなが行うことを共同養育と捉えて研究している感じですね。ウマって子ども好きなんですよね。子どもを産んだことがない若いメスだけではなくて、その年にたまたま出産しなかった熟練のおとなメスでも、他の子どもの毛づくろいをしてあげたり、迷子になっている子どもを母ウマの代わりに迎えに行ったりすることもあるっていうことが分かってきました。オス(たいていは父)も、子どもに対して、毛づくろいをしたり、遊び相手になったり、捕食者の音声に反応して、子どもの近くにいて守るような行動をとることもあります。

――面白い生態ですね。その共同養育というテーマに関して、研究に取り組んでいるんですよね。

いま最も力を入れているプロジェクトでは、哺乳類の生理・心理・行動から共同養育の本質を捉えようとしています。最終的には、ヒトにおける共同養育の促進につなげていきたいという気持ちで研究をしています。ヒトの社会では、共同養育が狩猟採集社会からずっと見られてきました。しかし近年、共働きだとか核家族化が進んで、共同養育の体制が崩れてきていて、子育ての孤立化から育児にまつわる深刻な問題が起きてきています。共同養育の本質を進化的な視点から眺めるために、「なぜ・どのように哺乳類は共同養育をしているのか」ということを、比較研究を通して明らかにしようとしています。

――今後、どのような研究の展望を考えていますか。

これからの研究の展望に、「動物たち(動物福祉)への研究成果の還元(恩返し)」を掲げたいと思っています。特に、家畜はヒトの生活を衣食住にわたって支えてきてくれたのに対し、私たちヒトは十分に彼らに恩返しできているとはいえません。私の研究について言えば、倫理的に問題のない研究をしてきたものの、それでも、研究のために彼らの貴重な時間をいただき、負担をかけてきたのは事実です。そこで、今は、お世話になってきた動物たちの福祉に配慮した生活を実現するための研究に取りかかり始めています。動物たちを一方的に利用するのではなく、その福祉に配慮した飼育につなげられる研究を行い、恩返しをしていけたら、と考えています。あわせて自身の研究成果を社会に広く発信することで、ウマなどのこころの正しい情報を提供し、コミュニケーションの円滑化の促進をめざします。そうして、互いに居心地のよい関係を築けるよう、当該動物とヒトのよりよい共生の実現に貢献できれば幸いです。

――取材後記

ここまで動物心理学の研究についてお話を伺いました。サルやウマにも思いやりのようなこころがみられるとはかなり驚きでした。北大での学びの世界がどのようなものかおわかりいただけたでしょうか。実は冒頭の「なぜ文学院で動物に関わる研究をするのか」という問いに、先生からもう一つの回答がありました。それは、「文理に関わらず動物のこころを探究する研究者の裾野を広げるため」ということです。瀧本さん自身がそうだったように、文系だけど動物に関心がある人や、理系科目が苦手で生物系・獣医系への進学を諦めた人たちにも動物のこころの研究をするチャンスを作ること。それがもうひとつの意義だそうです。私たちも自分のできること・できないことで可能性を狭めることなく、やりたい学びを追求していきたいと思いました。

さて、後編では瀧本さんの「研究活動との関わり方」を深掘りしていきます。瀧本さんご自身がお母さんになってから、研究活動で変わったこととは…?ぜひご覧ください!

注・参考文献

1.北海道大学 大学院文学研究院・大学院文学院・文学部 「瀧本彩加 プロフィール」. https://www.let.hokudai.ac.jp/staff/takimoto-ayaka (最終閲覧日:2025年11月7日)