北大に来て24年になる白木沢旭児さん(文学研究科 教授)に、北海道の地で行う日本史研究についてお話を伺いました。先生が研究している「満州開拓」には、意外にも北海道との深いつながりがありました。

【内藤杏・総合教育部文系総合1年】

どのような日本史研究をしているのでしょうか

昭和の戦争前から戦争後くらいまでの時代を主に研究しています。北大に来てからは「満州開拓」について研究を始めました。

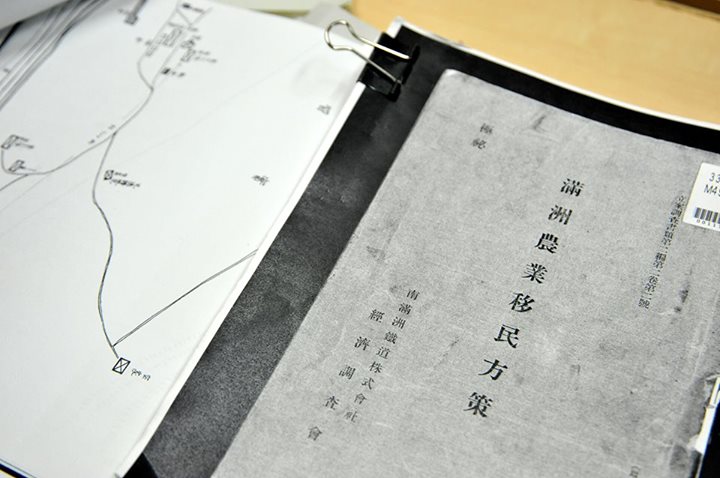

日本は1931年の満州事変の後、中国東北部に「満州国」を建国しました。この満州国のうち、北部に入植していった人達を「満州開拓団」と呼び、その数は27万人といわれています。「満州にいけば広い土地の地主になれる」と誘われ、農家の次男三男が満州へと移住しました。

(1938年の報告書『満州農業移民方策』(右)と、1934年の『輝く湖畔』に記された開拓学園村の地図(左))

知られていない満州開拓の事実はあるでしょうか

難しいですね(笑)。例えば「満州開拓」と聞くと、つい日本人が満州に行って荒野を畑にしたように思ってしまいますよね。でも実際は違います。もともと中国人が畑や田にしてあった土地を、日本人が買い取っていたのが実態です。でも「移民」より「開拓民」のほうがポジティブなイメージがわきますよね。だから当時の日本政府は、移民からの要望に応える形で1939年に「満州移民」から「満州開拓民」へと言葉を変更したのです。

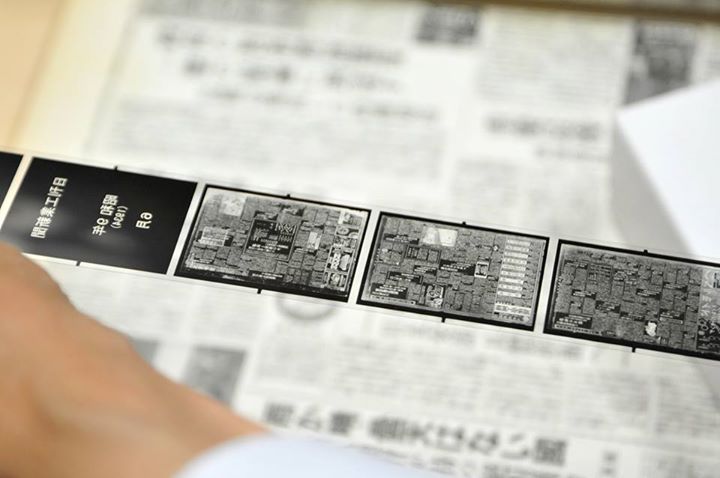

(「拓かれゆく満州」という記事が載っている1940年7月15日付の新聞。家畜で鋤を引き、深く耕す北海道式農業の様子も掲載されています)

また、満州開拓と北海道には深い繋がりがあります。北海道と満州は気候や大規模農業という点で共通性がありました。そのため、農業のノウハウを教える指導者として北海道から多くの人々が満州に渡りました。そのほとんどが農業で成功している人です。食べていけないから移民になったわけではありません。道庁の腕のある技師も大量に渡っています。

終戦後にも北海道との繋がりがあります。終戦となって日本に戻ってくるにしても、土地を売り払っていたため戻れる土地がないという本州の移民が大勢いました。また、戦後の食料不足を解消するために、北海道の開拓が奨励されました。そのため、満州からの引揚者が根釧原野やサロベツ、野幌などにたくさん移住し、そこから戦後開拓が始まったのです。

中国での調査のお話を聞かせてください

僕たちが取材にいった2007年頃は取材しやすい時期でした。昔は情報の制限などで取材しにくかったのですが、冷戦終結後は他国への資料公開範囲を広げている世界的な傾向があります。しかし2008年頃から日中関係が悪化し、中国が資料公開範囲を一部制限していました。

そういう意味で、一番いい時期に取材に行けたということです。また、知り合いの中国人の先生に同行していただいたので、よりスムーズな取材ができました。中国人の先生に通訳はおまかせして、僕はカメラ係でしたが(笑)。

北海道と他の地域では歴史研究をする上での違いはありますか

ありますね。本州と北海道では資料の残り方が違います。僕は以前、京都で研究していました。京都では、田舎に行くと農家や役場に古い書物が保存されているので、それをそのまま資料とすることも多かったのです。

しかし、北海道では農村にいっても先祖代々からの資料が残されていることはあまりありません。そういう習慣がなかったのでしょうね。でも逆に明治以降の資料は、ほとんどが北大図書館と道立文書館にそろっています。だから北海道では資料集めのためのフィールドワークはあまり必要ないですね。

そういうわけで、北海道でやりやすい研究とそうでない研究があります。以前は満州移民のことも興味がなかったのですが、北海道にきて、多くの資料などに触れることで新たに関心をもち、研究をはじめました。

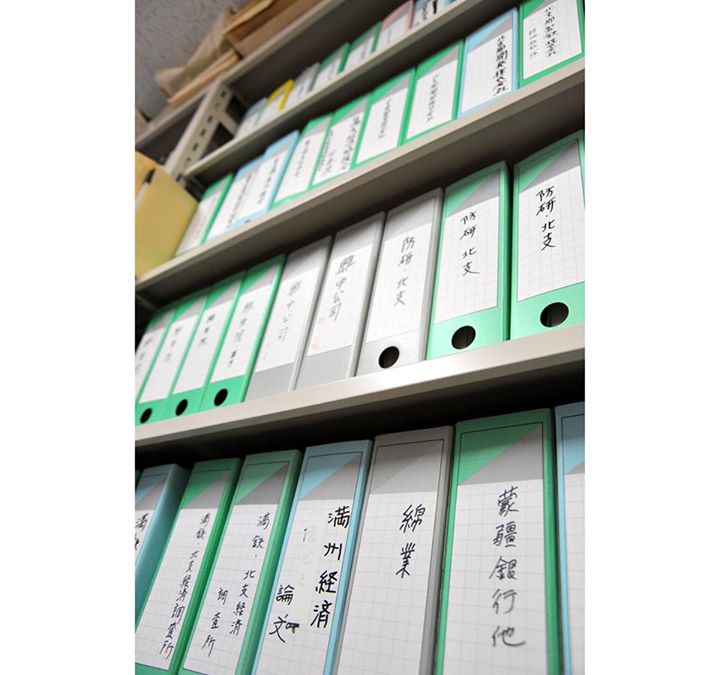

(集められた膨大な資料。きれいに整理されています)

お部屋には膨大な資料がありますね。整理の秘訣は?

必要な記事や資料があったらすぐコピーをとり、項目ごとにカードファイルにまとめています。だからコピーをとるのはうまくなりました(笑)。このカードをそのまま印刷して授業用のプリントとしています。だからこれらが燃えてしまったら僕は授業できませんね(笑)。

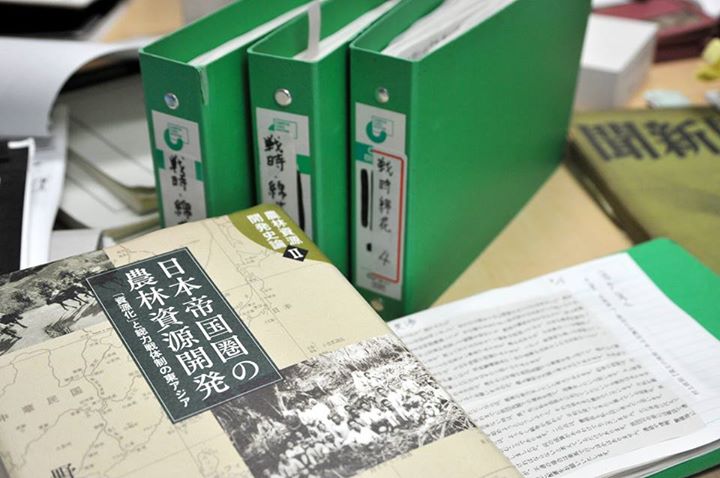

(カードファイルが4冊くらいたまると論文が1本書けるとのこと。手前の本はその成果です)

またコピーが禁止されている時もよくあるのでその時は筆写します。今は資料や論文がネットにアップされていたり、図書館検索もあるので昔よりはだいぶ楽ですね。資料探しも近代化しました。

(図書館に所蔵されていた資料を筆写したノート)

(戦時中の新聞記事が記録されているマイクロフィルム。現在ではあまり使いません)

日本史を学ぶ意義は何でしょうか

専門で勉強するのであれば、日本の近代史は資料や事実がまだまだ発見されていないことも多いので、勉強するほど新たな可能性が広がる分野だと思います。

教養として日本史を学ぶ人にももちろん利点はあります。歴史を学ぶことで、より確実な情報を得る方法を身につけることができます。今でも近代史に関するニュースなどはよく目にしますよね。日本人として正確な情報に基づいた歴史認識は必要不可欠でしょう。

—–

たくさんの本や資料をひっぱり出して真剣に話してくださった白木沢先生。ありがとうございました!

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、内藤杏さん(総合教育部文系総合1年)が、一般教育演習「北海道大学の「今」を知る」の履修を通して制作した成果です。