動物が生きるために必要なことは何でしょうか。全ての動物は「食べる」ことで生きるための栄養を摂取しています。特に、生まれて間もない時期は「食べる」ことの重要性が高く、大人に向かって身体を成長させるためのエネルギーが必要です。

摂取できるエネルギー量は食べる材料によって変わります。それでは同じ動物でも食べる材料が異なると子の成長速度は変わるのでしょうか。

私の研究では小型フクロウ類のリュウキュウコノハズクを対象にして、餌となる昆虫などの動物種の豊富さの違いが雛の成長にどのような影響を与えるのかを調べています。

【池上隆之・理学院修士課程1年】

私と野鳥と島

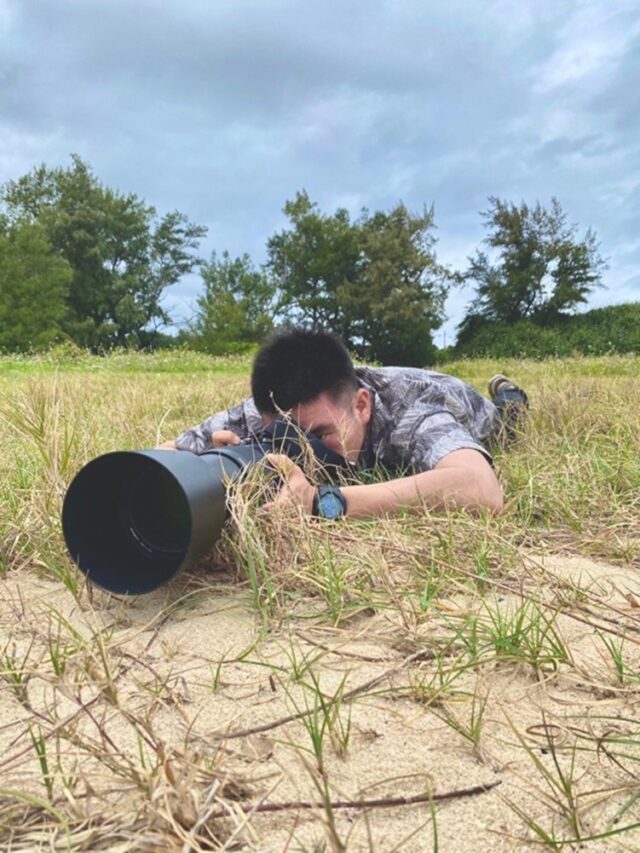

私が野鳥に興味を持ったのは小学生の頃。父親に登山や川遊びに連れて行ってもらったのがきっかけで自然や生き物が好きになりました。特に野鳥が好きになり、双眼鏡を覗いて大きく見えるのが楽しかったのを覚えています。一人で近所の公園や山へ双眼鏡片手に鳥を探しに行く毎日。次第に鳥が何を食べているのかに興味を持ちました。

大学に入ると行動範囲が広がり、地元だけでなく全国各地に鳥を探しに行くようになります。そこで訪れた沖縄や奄美、小笠原諸島が有する独特な生態系に魅力を感じました。これが大きなきっかけとなり、島に生息する鳥の研究に憧れて、精力的に島嶼(とうしょ)性鳥類の調査研究をしている研究室に入りました。

大学は北海道、生活は沖縄

そういう経緯で始まった大学院での研究生活。北海道大学の学生証を持ってやってきたのは沖縄県南大東島。沖縄本島から東に360kmの場所にある絶海の孤島です。大学から3000kmも離れており、最短でも飛行機で5時間ほどかかります。

私の研究舞台で、3月から8月までおよそ半年を島で生活しながら調査を行ないます。この間に札幌に戻ることは基本的にありません。調査をしながら、島での暮らしも堪能することができる。誰もが一度は憧れる沖縄での離島ライフが始まりました。

島の鳥を研究する

日本の国土は南北に弓状に細長く、周りを海に囲まれた島国であり、世界的にも生息する生物の固有性が高いことが知られています。特に、沖縄や奄美、小笠原の島々は固有種の宝庫として知られており、色鮮やかで南国を感じる生き物が生息しています。

固有性の高い環境で調査する私はリュウキュウコノハズクの研究をしています。リュウキュウコノハズクは日本国内で主に南西諸島に生息しているフクロウの仲間で、生物多様性のレベルが異なる様々な島に生息しています。フクロウの中では非常に小型で、大人の握り拳2個分ぐらいの大きさしかありません。私が所属する研究室では、このフクロウの繁殖状況を把握するために、沖縄の島々で定期調査を継続して実施しています。

島の生物多様性と雛の成長

これまでのリュウキュウコノハズクに関する先行研究から、南大東島に生息するリュウキュウコノハズクは他の島の個体と比べて体サイズが小さいことがわかっており、成長様式も他の島と異なる可能性があります。また、リュウキュウコノハズクの親鳥が雛に与える餌を島ごとに調査した研究事例も数例ありました。そこで、私は餌として与えられる動物種の違いが雛の成長に影響を与えていると考え、その影響の大きさは島の生物多様性のレベルによって変化するのではないかと仮説を立てています。もしかしたら、どの餌をよく食べたか、どこの島の出身かによって雛の成長速度が変わっているかもしれません。

ある生物が利用可能な餌生物の豊富さはその地域の生物多様性の高さに影響されます。私の研究では、生物多様性のレベルが異なる2つの島に生息するリュウキュウコノハズクを対象に、親鳥が雛に与えた餌をビデオカメラで撮影し、食べている餌生物を記録しています。また、樹洞で生まれた雛の各部位を計測して雛の成長を定量的に記録しています。同じ島で生まれ育った雛でも食べている餌生物の違いによって雛の成長にどれほど変化が生じるのか、その変化量は生物多様性のレベルが異なる2つの島でどれほど違うのかを調べています。

私の研究と島嶼生物学

島嶼生物学、島に生息する生物に関する生物地理学。島は『進化の実験場』と称されるように、生物が環境に適応していく術や進化の途中経過を日頃の観察を通じて可視化することができる場所です。研究では生物進化の糸口を明らかにすることができるかもしれません。

私は雛の成長にプラスの効果をもたらす餌生物やその環境条件を推定してみたいと思っています。これはリュウキュウコノハズクを保全保護する上でも重要な情報の1つとなりえます。また、同じ種内で海に囲まれて隔離された島ごとに固有の成長サイクルを持ちうることは進化や種分化の要因を紐解くきっかけになると期待しています。

島のフクロウを追いかけた先には、島という環境で進化した独自の生態があった。

私の島暮らしはまだまだ続きそうだ。

参考文献:

- Takagi M, Akatani K.(2011)The diet of Ryukyu Scops Owl Otus elegans interpositus owlets on Minnami-daito island. Ornithol Sci, 10:151-156.

- Toyama M, Saitoh T.(2011) Food-niche Differences Between Two Syntopic Scops-Owls on Okinawa Island, Japan. J Raptor Res, 45(1):79-87.

- 水田拓・髙木昌興(2018) 島の鳥類学. 海游舎. 東京.

- 江口和洋・髙木昌興(2018) 鳥類の生活史と環境適応. 北海道大学出版会. 北海道.

- 川上和人(2016) そもそも島に進化あり. 技術評論社. 東京.

この記事は、池上隆之さん(理学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

池上隆之さんの所属研究室はこちら

・北海道大学大学院 理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座Ⅲ

・野外鳥類学研究室(髙木昌興教授)

・研究室HPアドレス