皆さんは「ボーダーツーリズム」という言葉を聞いたことはあるだろうか。

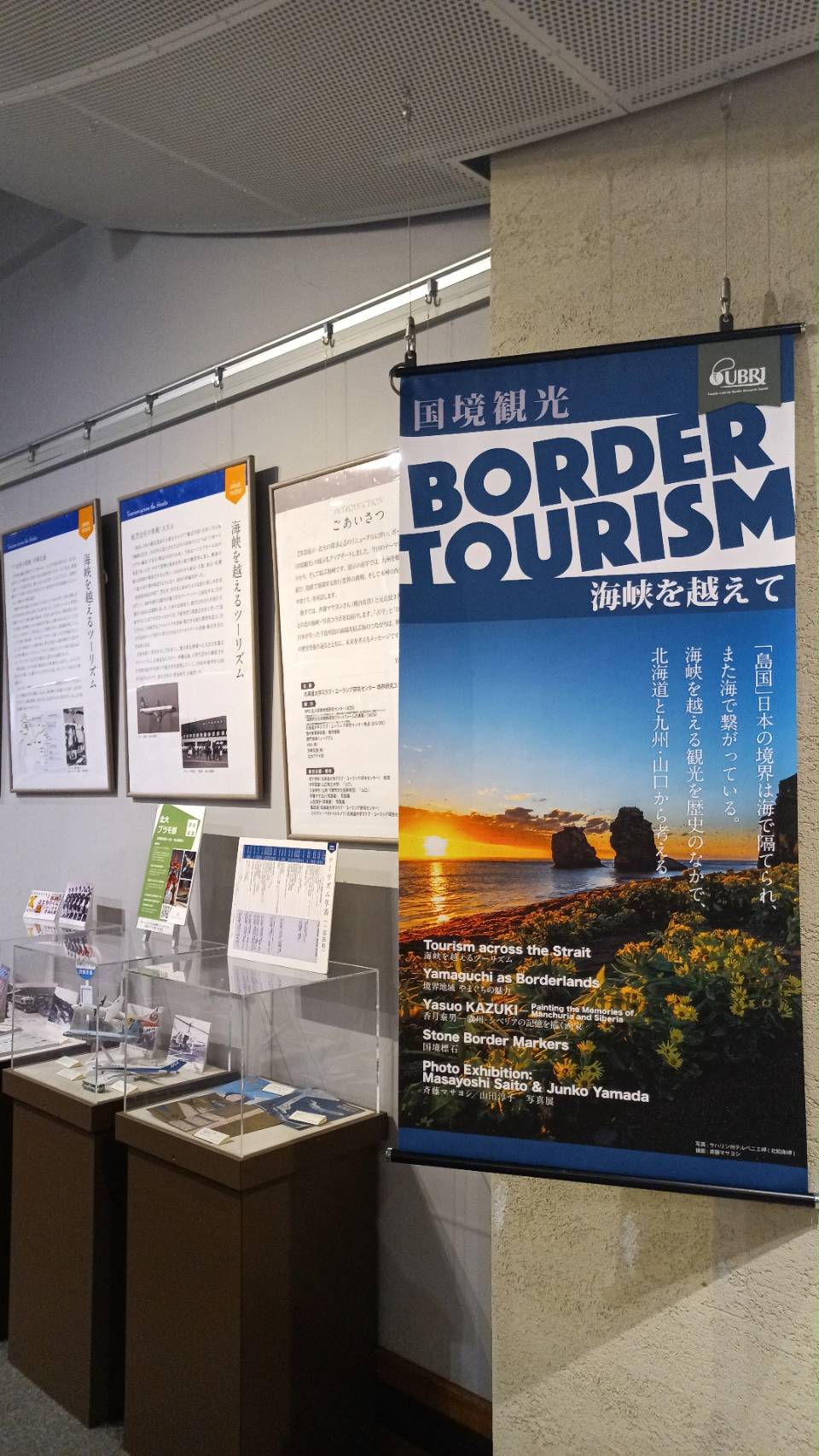

前編の記事では、岩下先生の専門分野であるボーダースタディーズ及びボーダーツーリズムについての話をお伝えした。ボーダーツーリズムやボーダースタディーズについて、興味を持っていただけたのではないだろうか。

ではそんな新しい分野を研究されている岩下先生とは、いったいどんな方なのか?後編では岩下先生自身にクローズアップしていく。

【浅見香琳・総合文系1年/河津双葉・総合理系1年/齊藤航平・工学部1年/富山大貴・文学部1年/村形埜青・薬学部1年】

岩下先生は熊本県で生まれ、宮崎県と鹿児島県の県境で育ち、九州大学法学部で政治学を専攻された。

「それまでは北海道に行ったこともないし、北海道に縁もないっていう感じだったのですが、九州大学でソ連のことを勉強し始めたのが運のつきというか始まりでした」

そして、ソ連の政治や国際法などを勉強していたことが理由で、ロシア語を中心にソ連について研究していた北大のスラブ研究センターに呼ばれて北海道に来たそうだ。現在は北大のスラブ・ユーラシア研究センターという研究所で大学院生を中心に教える傍ら、研究を行っている岩下先生。

研究者という仕事について、先生の考えを伺った。

「研究者の仕事というのは、今まで先人たちがやってきた成果を一歩でも塗りかえるような新しい知見や新しい物の見方、新しい事実の発見をすることです。私がいるセンターは人文社会系の研究所なので、いわゆるサイエンスとは違って実験とかそういうことができないわけです。ですから、社会をどのように見るかということを中心にしていますけど、その際のアプローチとしては基本的に、文献を読み、資料を集め、考えて、いろんな枠組みとかモデルとかを使いながら、いろんな社会現象等を説得的に説明していくということをやります」

現地に足を運ぶ理由

そこで、岩下先生がそのような研究を行う中で、境界地域に出向くときに大切にしていることは何かを伺った。

境界地域での調査で先生が最も大切にしているのは「上から目線をやめること」だ。「その地域が我々にとっての先生である」という謙虚な姿勢を持ち、成果は必ず地域に還元する。「インフォーマント」という人類学用語も「聞き取り協力者」と言い換える徹底ぶりだ。

「境界地域はそれぞれにユニークな場所なので、そのユニークさっていうのを気にしながら行くということと、しょっちゅう行くってことですよね。それから研究者というのは、情報量や物事を自分のほうがよく知っていると考えて、地元の人たちを上から目線で見てしまうことがある。でもそういう関係というのは長続きしないし、絶対に本当の付き合いはできないわけです。だから我々は、『その地域が我々にとっての先生である』というような思いを持たないといけません。特に境界地域に入って聞き取りをしたり、調査をしたりする場合は、そういう上から目線はやめるということ。あと、成果があったら何らかの形で地域に還元するということですね。

続けて、研究を進めていくうえで、実際現地に行って自分が見たり聞いたりする体験にどういった重要性があるのかを伺った。

「大事なことは、インターネットに載らないような情報っていうのは、現地に行ったらいくらでもあるということです。聞き取りだけではなく、現地の情報誌とかはネットに載ってないようなものもいっぱいあって、そういう情報は現地に行かないと分からないですよね」

「だから、調査に使う媒体が聞き取りか文献かっていうよりは、とにかく現地に入って体感して感じる、っていうことの持つ意味があるんじゃないですかね。なぜかっていうと、空間が大事だからなんですよ。行ったことのない、まったく知らないところを文献だけで再現するっていうのは特に難しいと思いますね。だから、ある地域のことをやる場合はできるだけ足を運びます」

また、岩下先生は、研究の成果を専門家に向けた論文としてだけでなく、書籍として一般の人にも還元することを大切にしていると語っていた。では、その中で先生はどのようなことを大事にしているのだろうか。

「それは、どのような学問的アプローチをとるかによって異なります。人類学者は自分の体験をなるべくそのまま記述するんですよ。私はその人類学的な手法も取ります。でも、根は社会学者なので、自分の体験を再現するのではなく、自分の体験とか見たモノの意味が全体の中で占める意味を考えるんですね。自分が見たものはある種の1コマであって、その対象を分析するヒントはあっても、それ自体は全体像ではない。つまり聞き取りっていうのは一部であって、社会学者は聞いたものをそのまま一般化しては絶対にいけないんですよね。その人が言っていることが本当かどうかもわからないじゃないですか。思い違いかもしれない。私は、自分が見たり聞いたりしたことを中心に書くこともあります。でも一番心がけているのは、それを入り口に、その向こうにあるもう少し普遍的でいろんな物事を共有した像を描くということですね。そして、それが『学問』というものだと思っています」

境界に住む人々の本音

インタビューで最も印象的だったのは、先生のこの発言だった。

「『返せ北方領土』って一番言わないのは根室の人たちですよ。行ってみてください」

先生のこの言葉は、境界地域に住む人々の複雑な思いを端的に表している。「国境地域の人ほどナショナリズムにはならない。なぜなら隣の人をよく知っているから。そして何か事が起こったら自分たちが一番最初に影響を受けるから、挑発しないんです」

そして、今後に関しては、「もう60過ぎてますからね。引退するだけじゃないですか(笑)だけど、なかなか引退させてもらえなくて。今長崎大学でグローバルリスク研究センター1)というのをやってるんですよ。私はクロスアポイントメントでそっちでもセンター長をしています。ですが立ち上がったばっかりなので、グローバルリスクとは何かというのをずっと考えてます。グローバルリスク研究をどう考えるかというのを、ボーダースタディーズの発展形で考えていますね」と語る。

その傍ら1年生対象のゼミでグローバル研究について授業を行っているそうだ。

「私の研究はどっちかというと人文社会系中心なんですが、グローバルリスクとなると感染症とか気候変動とか、そういったものが社会にどう当たるかっていうようなこともやらなきゃいけなくて。私にとっても新しい勉強なので、今楽しく1年生やっております」

そして、その原動力を担っているものは、「人々の幸せ」だという。

「人文社会系の学者っていうのは、社会を、一人一人が多少なりとも幸せを感じて住みやすいように変える、そのための手がかりみたいなものを提供したいわけですよね。

今まで考えていなかったようなことに気づいたり、こういう面白い発見があるんだ、と気づいたりすることとかって、多分ワクワクすると思うんですよ。単純に人々が楽しくなれば、ハッピーになればっていう話ではないんですけど、そういう社会を作るための手がかりを提供するのが一番の大きい目的だと思っています」

最後に、先生自身がこの研究において「ハッピー」だと感じる瞬間について尋ねた。

「それは、やっぱり気づきがあった時だと思うんですよ。『あ、そうだったのか』と、自分が今まで考えていなかったことが、モヤモヤが解けて、自分なりに腑に落ちる瞬間っていうのは、楽しいわけですよ。

あとやっぱり、私の講演を聞いてくださった方たちや私の本を読んでくださった方たちが、『面白かったな』『楽しかったな』と思ってくださって、それで少し幸せな顔をしてくれると嬉しいですね。

ボーダーツーリズムをやっていて楽しいと感じる瞬間もあります。それは多くの人が『いや~楽しかった』って顔して帰っていくことです。これがやっぱり主催する方としては一番の楽しみですよね。実は今日のインタビューを、私はすっかり忘れていて。さっきメールが届いて思い出して、気が重いなと思っていたんですけど、皆さんの幸せそうな笑い顔を見ると、やっぱり良かったと思います。それが一番大事じゃないですか」

いかがだっただろうか。国境/境界の見方が大きく変わったのではないかと思う。この記事をきっかけとして、国境/境界について考えを巡らせてみてほしい。

お忙しい中、オンラインでのインタビューに対応していただいた岩下先生に、感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

取材後記

取材前、私たちは「国境」を政治的な線として捉えていた。しかし先生のお話を聞くうちに、境界とは「社会の縮図」であり、「物事を深く考えるための入り口」なのだと気づかされた。

特に印象的だったのは、「一色で塗り分けられた世界地図への疑問」という指摘だ。確かに北海道と沖縄では桜の咲く時期も歴史も全く違う。当たり前だと思っていた「常識」を疑うことの大切さを学んだ。

取材を通して境界地域について理解が深められたものの、この取材だけで境界地域について知ることができたというわけでは当然ない。下調べをして、取材をして、記事を書いて、その中で少しずつ境界地域について興味がわいてきた私たち。岩下先生がおっしゃっていたように、行ってみないと感じられないことは数えきれないほどあるだろう。「そうだ 境界、行こう。」

参考文献:

- 長崎大学グローバルリスク研究センター, https://cgr.nagasaki-u.ac.jp/ , 最終閲覧2025年7月21日.

この記事は、浅見香琳(総合文系1年)、河津双葉(総合理系1年)、齊藤航平(工学部1年)、富山大貴(文学部1年)、村形埜青(薬学部1年)が、主題別科目「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果です。