前編では、小篠隆生さん(工学研究院 准教授)が現在行っている都市地域デザイン研究や、学生時代のお話をご紹介しました。後編では、小篠さんが推薦する本から、小篠さんの考え方やものの見方に迫ります。

【吉岡跳生・総合理系1年/大屋壱世・総合理系1年/三田尾有希子・文学部1年】

都市地域デザイン研究を学べる1冊

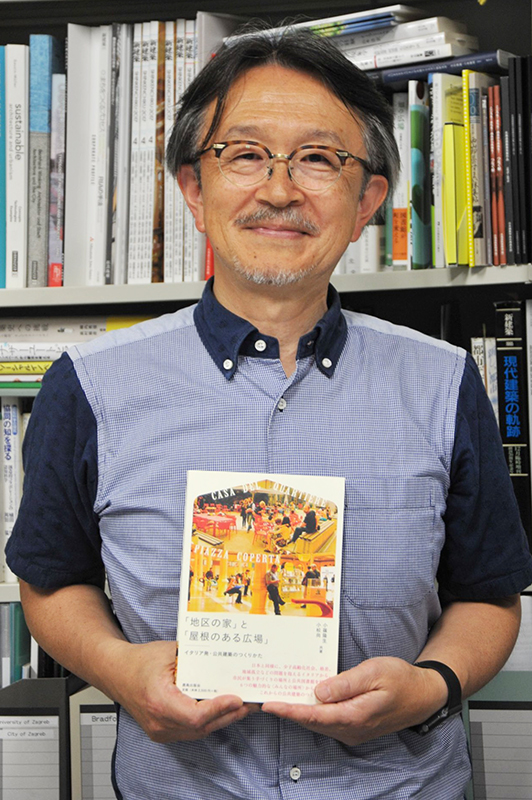

『「地区の家」と「屋根のある広場」―イタリア発・公共建築のつくりかた』 小篠隆生・小松尚 著 (鹿島出版/2018)

この本はイタリアにある、地域住民の集まる場である「地区の家」と、新しいコンセプトの図書館である「屋根のある広場」を紹介しています。それぞれの施設はどのように創られたのか、施設ができた理由、運営形態などが詳細に書かれており、これからの時代に求められる、市民と一緒に作る都市と地域の在り方が深く学べます。

———————-

昔の建物には得難い魅力や可能性がありますね。「新しいものをつくりましたから使ってください」ではなく、「自分たちの地域にはこういうものがあったよね」と昔の建物を大事にすると、みんなが集まって来やすい。やはり地域コミュニティの拠点を作っていくときに、愛着を持ちやすい改修という方法がうまく使えると思ったわけです。

「地区の家」で紹介した三つの事例はそれぞれ観点が違います。ひとつ目はEUがお金を出している17世紀の農家を改修した施設です。ふたつ目は20世紀初頭に立てられた公衆浴場です。民間資金で改修しましたが、歴史的建造物の指定を受けていたため、制約があって完全には市民の自由にならない部分があった。最後の事例は印刷工場を改修したもので、これは完全に民間で運営しています。この三つの違いの中から何か見えるだろうという研究的なチョイスがありました。

人生に影響を与えた1冊

『日本流』 松岡正剛・著 (筑摩書房/2009)

私たちの周りにあり、また失われつつある日本的なものを「日本流」と定義する。唄・画・衣装・庭等を紹介しながら、多様で一途な日本の姿が現れる一冊。

———————-

松岡正剛さんは編集工学というものをやられている方です。この本は、いわゆる「編集(edit)」はとても大事であるということを示しているんです。例えば、本の置き方でそれを行ったのが、丸善書店本店にあった「松丸本舗」というコーナーです。そこは全部松岡さんが選奨した本が置いてあったんですよ。そこに松岡流の考え方があって、一冊のために何冊も紹介する仕掛けになっているんです。それぞれはバラバラの分野なのですが、あるトリガーで繋がっているから、一冊をパラパラっと立ち読みして面白そうと思って横を見ると、「これも実は関係しているじゃん!」という様に欲しくなってしまうんですね。

『日本流』もそういう意味では、日本というものをどのように捉えるかということが書かれているんですよね。だから、「ステレオタイプ的な見方をするとこうなんだけど、ちょっと横からみると違う見方に見えるよね」とか「言ってることの裏側にはこういうことがあるんじゃないか」とか、ものの見方や洞察力について学べるという点で、すごく面白いなと思ったし、とても影響を受けました。

この本は建築に関わり出してから読みました。今も仕事や研究にも役立っています。同じ見方をしていると同じ結論しか見えないし、同じところで問題にぶち当たる。けれども、ちょっと角度を変えてみると、解決の糸口が見つかったりします。そういう意味では、ワークショップでいろんな意見を出し合うと、ものの見方や考え方のいろんな方向性が見えてきて、問題を突破できることがあるんだ、ということも松岡正剛さんから学んだのかなと思います。

大学生に読んでもらいたい1冊

『クレオール主義』 今福隆太・著 (東京:筑摩書房/2003)

中南米の文化や歴史を中心に取り上げながら、場所性の意味合いの変遷や混血の果たす役割といった、単純な二項対立に収まらない社会の様相を描き出した1冊。偏見や思い込みの根付く既存の思考形態をひっくり返すかのような大胆で細緻な思索が衝撃的な、文化人類学者・今福隆太の代表作です。

———————-

この本を推薦した理由は『日本流』と似ているんですが、やはりステレオタイプに考えられている概念をもう1回疑ってみるべきということですね。今福さんは、文明的にはほとんど置き去られてしまったような土地に、先進国のような作り上げられた文化構造の本当のルーツがあるんじゃないか、といった見方をしています。そういう、物事の構造の本質を見直すようなところに非常に惹かれるんです。

多分これが大学における一番重要なことで、そういう風に思考する時間を大学で作っているわけです。皆さんが今まで生きてきた中で培ってきた思考形態は、どうしても教えられたものです。多分ほとんど似たようなベクトルの上で、正しいだろうと考えている考えでしょう。でも著者の今福さんはまさに全く逆のベクトルから物事を見ています。そうすることによって初めて真理とは何かわかるのではないかと思うわけです。この本が一番メジャーなので取り上げましたが、今福さんの著作はどれも大事で面白いですよ。

取材を終えて

推薦していただいた本やお話から、ステレオタイプ的な見方を変えることを重視する小篠さんの考え方を学ぶことができました。様々なベクトルから対象を捉える認識の在り方は、地域をデザインする小篠さんの研究や活動に大きく反映されています。この記事を通して、今を生き未来を担う人たちに、小篠さんのメッセージを伝えることができれば幸いです。

この記事は、吉岡跳生さん(総合理系1年)、大屋壱世さん(総合理系1年)、三田尾有希子さん(文学部1年)が、全学教育科目「北海道大学の””今”を知る」の履修を通して制作した成果物です。