指先程の容器の底で実験用のヒト由来細胞が培養液に浸かっている。培養液は栄養成分を含み細胞はそれを取り込んで増殖する。分子が小さいから取り込める。ある程度大きな物質は取り込みづらくなり、それを超えると取り込めない。限界があるのだ。

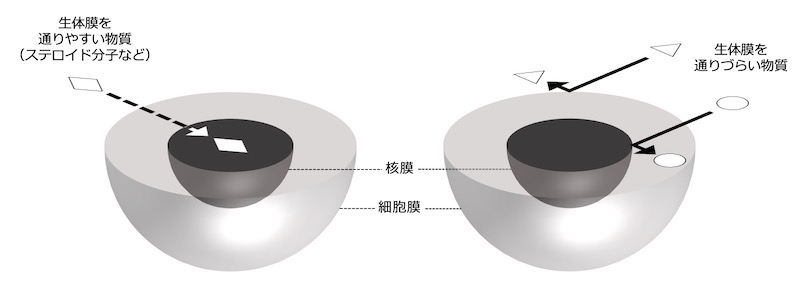

細胞内外は細胞膜が隔てる。核など細胞内の微小構造においてもこのような生体膜が境界となって物質移動を制御する。関係要素の1つに物質の大きさがある。

ピペットで色素分子の溶液を細胞の外、培養液に添加する。僅かの量でいい。培養液の中で紫色の煙が立ち込めて、やがて全体が濃い赤色に染まった。この色素はある種の光を当てると蛍光する。そして分子として、ある程度大きい。大きいのだ。

しかし、顕微鏡下――暗がりに佇む細胞の中心、核は、鮮烈に赤く浮かび上がった。

薬効成分を体内の作用部位に送り込む研究――最終章 生体膜突破!

※連載ではなく、最終章しかありません

【邊見龍樹 水産科学院修士1年】

(培養細胞と蛍光するその核。取り込まれづらいはずの蛍光色素分子が核内を塗りつぶす)

(培養細胞と蛍光するその核。取り込まれづらいはずの蛍光色素分子が核内を塗りつぶす)

関門

核内を作用の標的とする薬効成分は多い。ステロイドはその例だ。炎症を抑える塗り薬の場合、ステロイド分子は皮膚の内側に浸透する。炎症の一因は血管から出張してきた免疫細胞。ひとまず奴らを黙らせればよい。

ステロイド分子は免疫細胞内外を仕切る細胞膜を通り抜け、核に至る。球状の核にも内外を仕切る核膜があるが、それも通過。その内部に格納されている、生命活動に要する情報が記録されたDNA分子に結合して作用し、皮膚での炎症を鎮める。ここでの標的は最終的にDNAだと言える。

基本的に薬効成分は標的物質に到達して結合しないと期待する効果が得られない。ところが細胞膜や核膜は共に内外への物質移動を司る生体膜の1つであるため、薬効成分に対して関門として働くことがある。但し関門とは内部への入り口の意味でもあって、門を適切に制御できれば我々は医薬品の恩恵によりよく与れるのではないか。そしてそれは医薬品や医療への安心と信頼に続いているとも言えるだろう。

(関門としての生体膜。適宜“開門”させられれば、薬効成分が膜内の標的に届きやすくなる)

(関門としての生体膜。適宜“開門”させられれば、薬効成分が膜内の標的に届きやすくなる)

符合

昔から薬に頼る機会が多かった。多かった。飲んでも、でも、期待した効き目が現れないことも多かった。今度こそは。量を増やせば副作用も増した。疑心暗鬼になることがあった。

担当医との関係もさることながら、医薬品を含む医療全般にわたって十分な安心と信頼が置かれなければ、十分な効果が得られないのではと思う。

悪循環だった。

諦めが治療を遠ざける。関係者が相互理解の下に協同しないと治るものも治らない。

海綿由来化合物の生理活性に関する研究、より具体的に、海綿由来化合物を以て生体膜を越えづらい物質を膜内に届けるという研究課題が決まり、思った。研究を通して、薬効の面から好循環への1つの契機を築きたい。

作戦

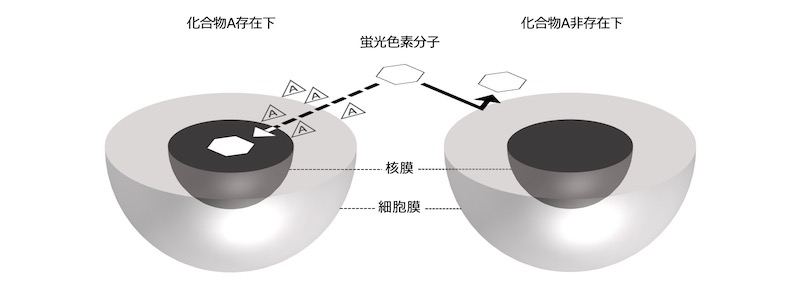

現在着目するその手立てを示す。蛍光色素を薬効成分に見立てた目印とする。ある海綿由来化合物A、蛍光色素の順に細胞培養液へ添加することで、色素が細胞核内へ送り込まれる現象を発見した。Aなくして核は光らない。どうやら化合物Aは膜に微細な穴を穿ち物質移動を補助するらしい。

(化合物Aによる物質移動の補助。通常の取り込み効率を大きく超えて、色素は核に移動する)

(化合物Aによる物質移動の補助。通常の取り込み効率を大きく超えて、色素は核に移動する)

実用性を確かめるため、今後は色素を薬効成分に差し替えての試験に臨む。次いであらゆる条件検討を経て取り込み効率の改善を目指す。温度、濃度、添加時期、細胞の種類と密度に培養液の組成、化合物Aの化学的改変……検討項目は多岐にわたる。

検討の末、標的細胞に限り取り込み効率を高められれば、標的以外への副作用を抑えて薬効増強を果たせることだろう。対象見境なく徒に高効率で取り込まれても薬効成分としては問題なのだ。鋭く的を絞りたい。

連係

ただ、この標的細胞に焦点を当てた研究が担うのは体内で薬効成分が辿る道筋のごく一端。関門は多く、標的細胞それ以前に成分は意図しない器官や組織に取り込まれて、本意を遂げるのは一部だけ。飲み薬などではよく前途で肝臓にトラップされ解毒されてしまう。一連の経路として整備されなければ目的は達成されない。

世界のどこかには各関門に挑む研究者たちがあることだろう。思いは様々あれど、やがては1つの脈絡をなして――

皮膚や腸での吸収――OK、肝臓での過剰解毒――回避、血中での半減期――絶妙、標的器官・組織への到達――――完了。さあ、細胞膜、核膜の通過――!

そして。

医療の好循環を。

(培養細胞の実験に取り組む。集中と集中の合間、ふと背後の感覚を思い出す。背を汗が伝う)

(培養細胞の実験に取り組む。集中と集中の合間、ふと背後の感覚を思い出す。背を汗が伝う)

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、邊見龍樹さん(水産科学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

邊見さんの所属研究室はこちら

生物有機化学研究室(酒井隆一教授)