私は赤銅色の月を見上げていた。その日は月が一番大きく見えるスーパームーンと、月が地球の影に隠される皆既月食が同時に起こった珍しい日だった。幼いころから天体や惑星などの宇宙の魅力のとりこになった私にとっては見逃せないイベントだった。しかし、そんな私に向かって、しぶしぶ連れてこられた友人は言う

「もう帰ろうぜ、飽きた」

私は振り返って返答する。

「そんなこというなよ。月は面白いよ。例えば潮汐力なんかは潮の満ち引きに関係しているしね」

「潮汐力か、あんまよく分かんねえな」友人はつまらなそうにつぶやいた。

「じゃあ、潮汐力で衛星に“海”ができる話なんてどうだ?」

「海? 海ってあのバカでかいやつ? ていうか地球以外にも海なんてあるのか!」

少しだけ彼の興味を引けたようだ。

「そうだよ、もっと聞きたい?」

【長橋岳志・理学院宇宙理学専攻修士1年】

「でも本当に海なんてあるのか? 太陽から遠い木星や土星あたりだったら液体なんて凍ってしまうだろ」

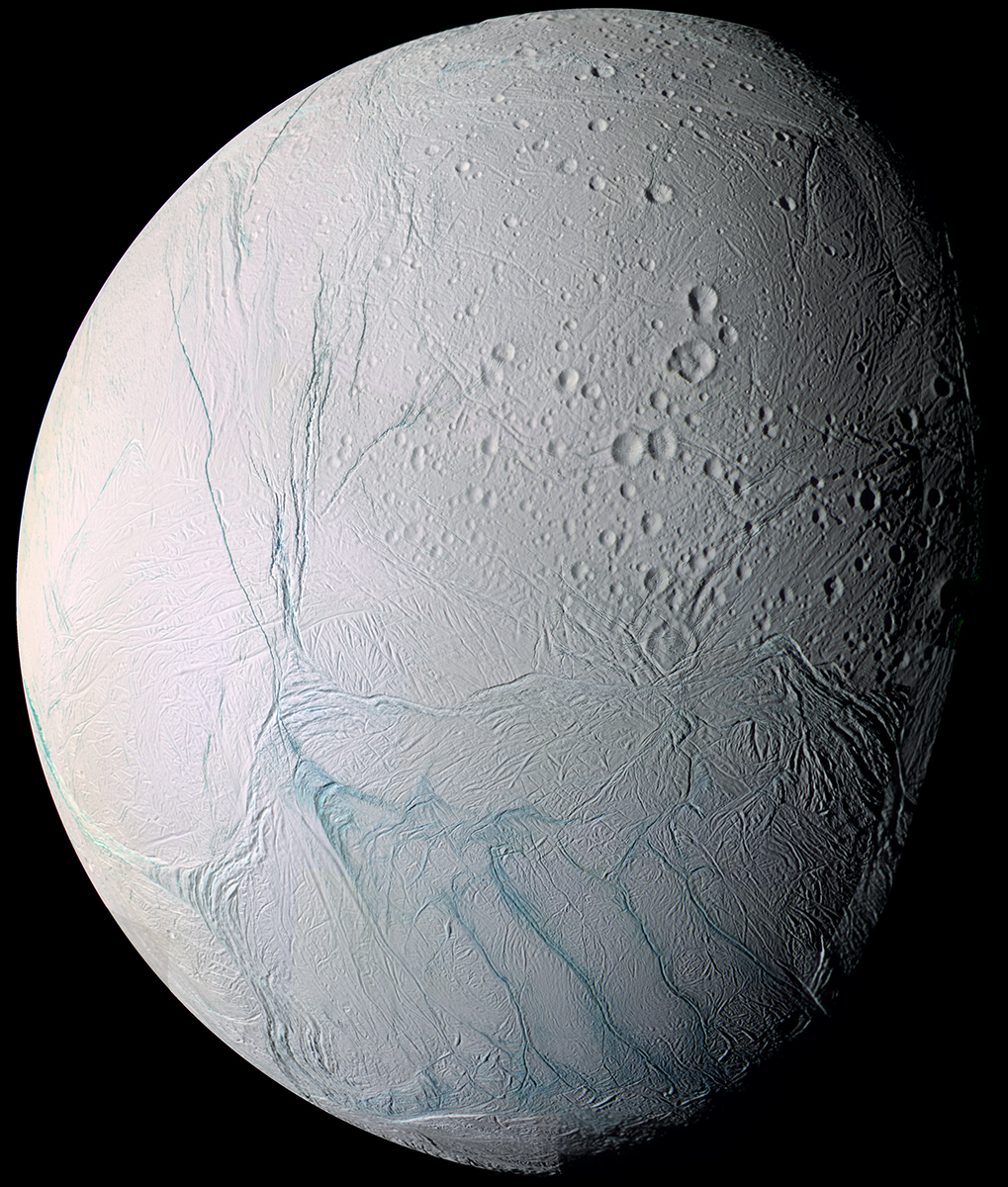

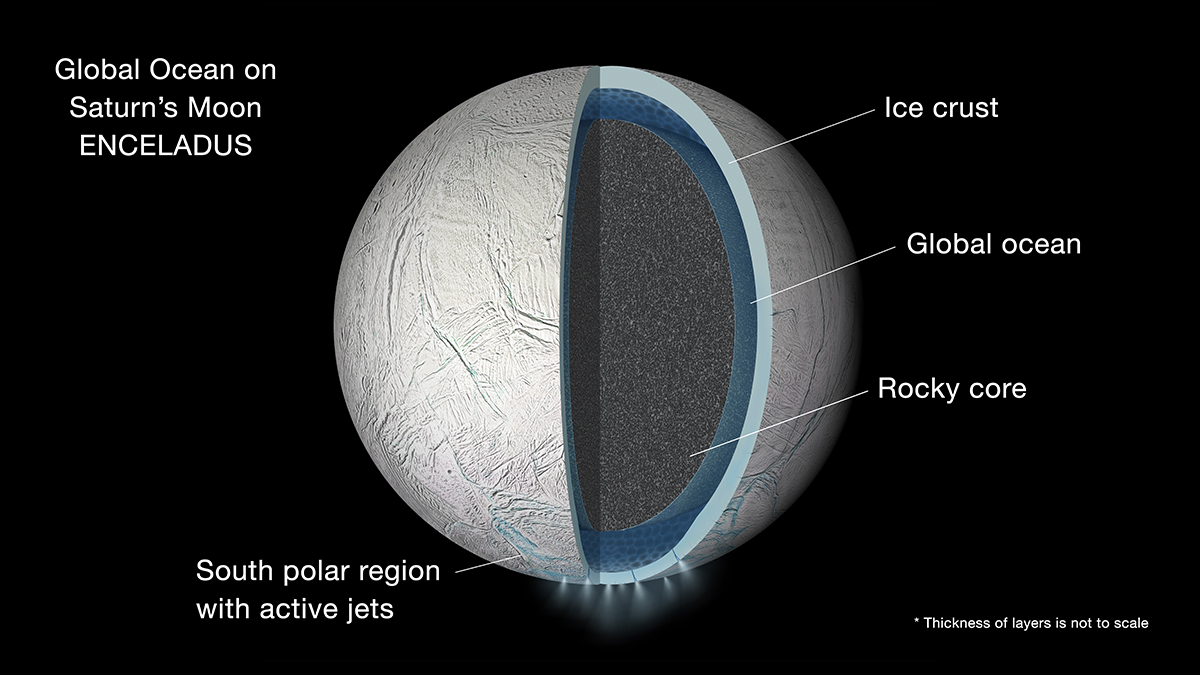

「確かにそのとおり。例えば土星の衛星エンセラダスやタイタン、木星の衛星エウロパなんかの表面は、数十Kmもあるような分厚い氷の層で覆われてる」

そらみろ、という顔つきの彼に畳み掛けるように私は言った。

「問題はその下。氷の下に広大な内部海があるんだ」

「内部海?」

「星の内部にある海さ。土星のエンセラダスや木星のエウロパ、ガニメデ、カリストの氷の下には広大な水の海がある。土星のタイタンにも水の内部海があるけど、面白いのは表面に液体メタンの湖や川があることなんだ」

「へぇ、でもなんで外側だけ凍って中は凍らないんだよ」

彼はせかすように叫ぶ。どうにもせっかちな男である。

「落ち着け。内部海が凍らないためには熱源が必要なんだけど、そこにさっきいった潮汐力が関わってくるんだ」

そう言って私は地面に絵を描いて説明をはじめた。

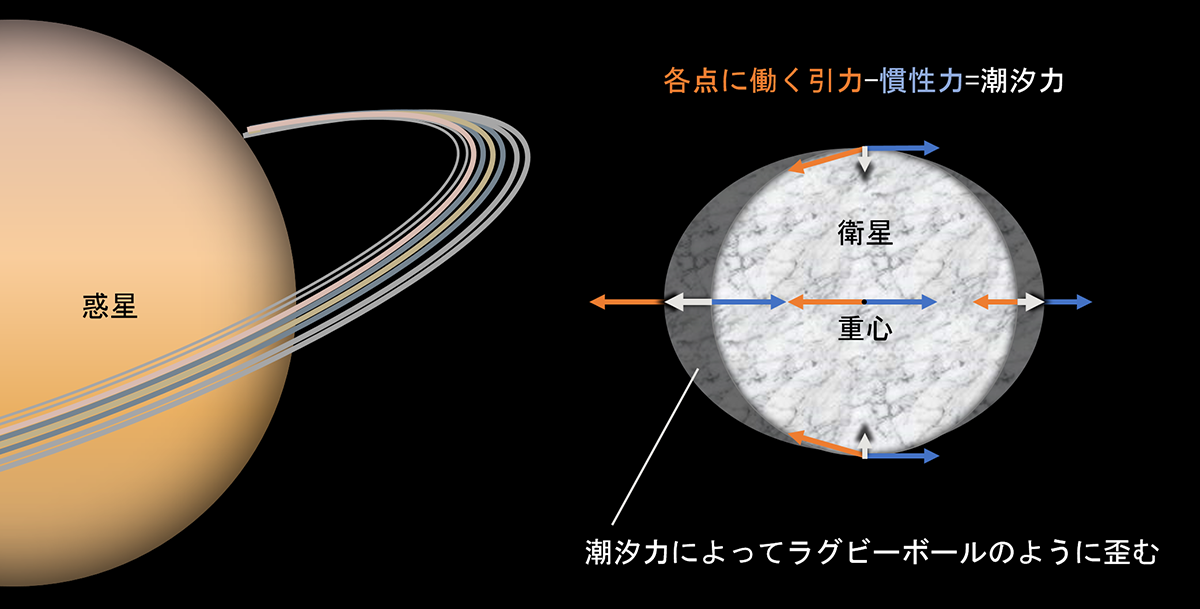

「潮汐力は簡単にいってしまえば、天体の各点ごとにはたらく引力と、慣性力の差のことをいうんだ」

簡単に言ってしまえば、と言ったものの彼に伝わっただろうか。 もう少し詳しく、惑星とその周りを公転する衛星を例に考えて説明しよう。衛星には大きさがあるので衛星の各点にはたらく引力の大きさは、惑星に近いところほど大きく、遠いほど小さい。またその方向も微妙に異なる。

次に衛星にかかる慣性力を考える。すべての物体には運動状態を維持しようとする慣性力が働く。衛星の場合、惑星に引っぱられて加速度運動をするが、衛星はその位置に留まろうとして逆向きの見かけ上の力、慣性力が働く。乗っている車が急発進すると後ろに引っぱられるようなものだ。ちなみにこの慣性力の大きさは衛星の各点どこでも同じであり、これは惑星からの引力と異なる点だ。

最後に、惑星の各点に働く引力と慣性力の差をとると、各点によって異なる大きさと向きの力が残る。これが潮汐力だ。ちなみに重心においては引力と慣性力がつりあっている。

「潮汐力については何となくわかったけど。それが何で内部海を温める熱源となるんだ?」

意外にもすっかり熱が入った彼は、つばを飛ばしながら聞いてくる。やめてほしい。

「潮汐力は天体の形を変形させることができるほど大きいのさ。地球の場合では海が影響を受けやすくて変形するけど」

「潮の満ち引きってやつね」

「そう。でも変形するのは海だけじゃない。天体そのものが変形して、構成物質、まぁ岩石とかそういうものに摩擦熱が生じるんだ」

「ふーん・・・でもいつも同じ形に歪んでても摩擦って生じるのか?」

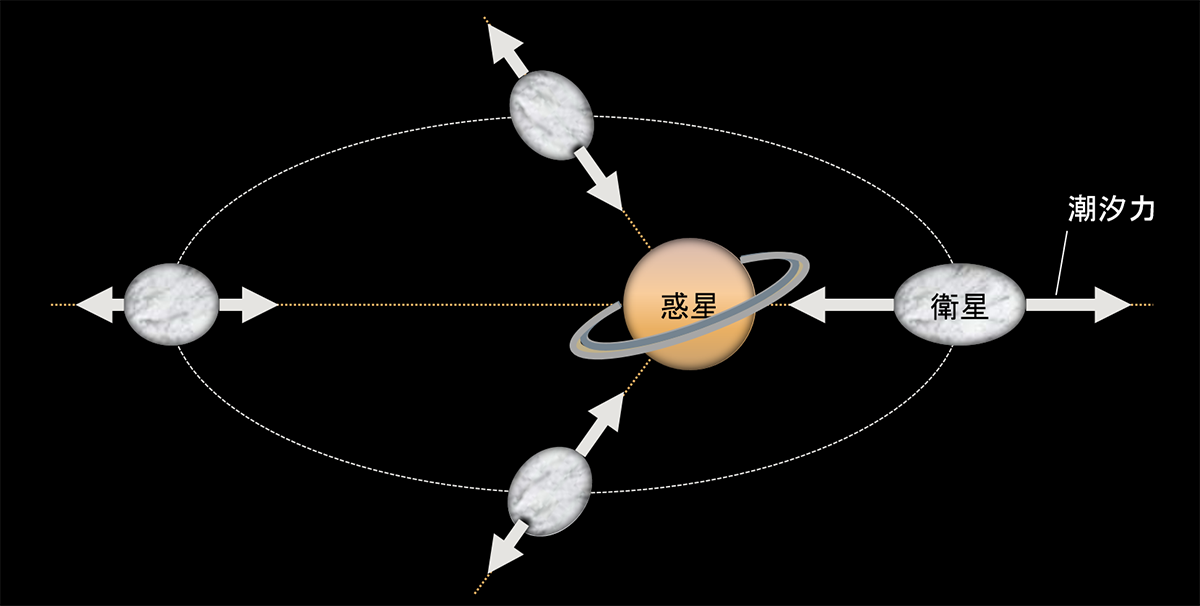

「なかなか鋭いな。土星衛星のエンセラダスを例にすると・・・エンセラダスは土星の周りを回っている。でも完全な円軌道を描いているわけではなくて、少し楕円形なんだ。楕円軌道だと、惑星と衛星の距離は近くなったり遠くなったりして周期的に変化する。で、潮汐力の大きさも周期的に変動し、それにあわせて衛星もあっちに伸ばされたりこっちに伸ばされたりして摩擦熱が発生するってわけだ。これを潮汐加熱と呼ぶ」

「じゃあ、その潮汐加熱で生み出せる熱が、氷を解かせるくらいの量だったら内部海ができるんだな」

「そのとおり!よく理解できているようでなによりだよ。…でも実はエンセラダスについて内部海を維持できるような潮汐加熱量が計算できないんだ」

「なんだよそれ、ダメじゃん!」

「実はそこが俺の研究テーマなんだよねぇ・・・」

観測データから内部海が存在するとされるエンセラダスだが、従来の潮汐理論から予測される潮汐加熱量では、現在の海の厚さを維持することができない。これに対し、新しい潮汐理論を用いると潮汐加熱量が大きく増え、内部海の維持を理論的にも示せる可能性があることが分かった。

私はこの新しい潮汐理論を用いて毎日毎日、PCに向かって計算を繰り返している。今夜は息抜きに月を眺めに来たわけだが、また明日も・・・

「じゃーそろそろ腹も減ったし帰るか」

どうやら彼の興味はすっかり晩御飯の方に向いているようだ。決して口数が減った私を慮ってのことではない。

「そうだな、とりあえず二郎でも食おうぜ」

ひとしきり講義を終えた私は満足して言った。

帰り支度をしながら私は余計な一言をもらしてしまった。

「エンセラダスやエウロパの内部海には生命がいるかもしれないって話もあるんだ」

「何っ?!」

彼は生物専攻。どうやら二郎でも講義、いや議論は続きそうだ。

この記事は、長橋岳志さん(北海道大学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

長橋岳志さんの所属研究室はこちら

北海道大学理学院宇宙理学専攻 倉本鎌田研究室(倉本圭教授)