2022年1月15日13時10分頃(日本時間)に突如噴火したトンガ諸島付近のフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山。被災されている方々、救助や救援活動にあたられている方々のご無事を心から祈るばかりです。海底ケーブルの損傷による通信網の麻痺によって現地の正確な情報を逐一得ることが難しい状況ですが、1月18日深夜(日本時間)に駐日トンガ王国大使館より発表された情報1)によると、成層圏に達した噴煙はトンガ全島を覆い、高さ15メートルにおよぶ津波が複数の島に押し寄せたとのことです。なお、情報発表時点では津波警報は解除され、火山活動は大幅に低下した状況であることが報告されています。

本記事執筆時点で噴火から4日(公開時点では6日)が経ち、観測結果なども少しずつ報告され始めています。火山の専門家である北海道大学 地震火山研究観測センターの青山裕(あおやま・ひろし)さんに、今回の噴火について伺いました。

※本記事の内容は2022年1月19日15:00に実施したインタビューに基づくものである点にご注意ください。

【梶井宏樹・CoSTEP博士研究員】

今回の噴火について、青山さんが現在把握されていることについてお聞かせください。

世界中の関連分野の研究者がまだ速報的な推定をしただけというような段階ですので、その前提でお話しします。

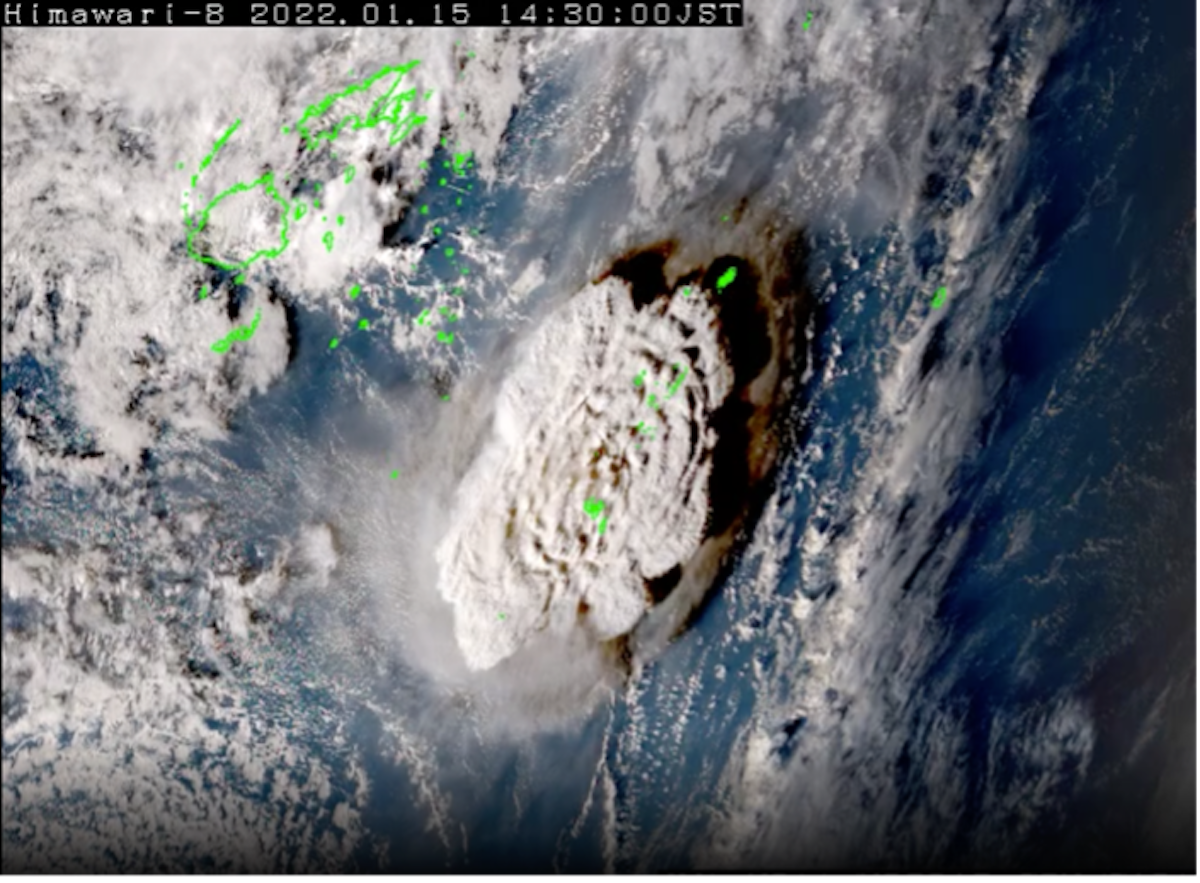

まずは噴火の規模についてです。今回くらい大きい規模の噴火というのは、やはり非常に珍しく、直近で類似の規模のものだと、20世紀最大の噴火と言われている1991年のフィリピン・ピナツボ火山の噴火になります。現在、多くの火山の研究者が、噴火の規模を早く推定しようと動いています。規模を正確に決めるためには、火山灰や軽石といった噴出物が全体としてどのくらいの質量だったのかという情報が必要です。しかし、今回は火山島の噴火で、噴出物は太平洋にほとんど落ちてしまっているという状態なので、正確な推定が極めて難しいのではないかと思われます。現在は、レーダーや気象衛星で得た噴煙の高さや直径などの情報からおおよその推定がなされた段階で、2021年に軽石漂着で話題になった福徳岡ノ場の噴火よりは大きく、1991年のピナツボ火山の噴火よりは小さい規模であるようです。

https://www.jma-net.go.jp/sat_info/himawari/obsimg/image_volc.html#obs_j20220115〉

世界でみてもおよそ30年ぶりの大噴火だったのですね。大規模な火山噴火というと、やはり気候に与える影響が気になります。

噴火によって地球の気温を数年間少し下げる大きな要因の一つは、大気の高いところまで運ばれた二酸化硫黄などの火山ガスの成分が微粒子となって漂い続けることです。今回の噴火について、火山ガスの成分や噴出量が人工衛星のデータから解析されているところですが、噴火の規模の割にはずいぶんと火山ガスの噴出量が少ないという報告がどうも出始めているようです。海中での噴火であったということで、火山ガスの成分のうち水に溶けやすいものが海水に吸われた可能性があるのかもしれません。もし本当に火山ガスの放出量が少ないということであれば、気候に与える影響は小さいかもしれません。あくまでも「噴火の規模の割には」という意味ですが。また、1991年のピナツボ火山の噴火の時とは異なり、今回は南半球での出来事だったということで、影響が現れる場合、南半球に少し偏った形になるのではないかと思います。いずれにせよ、現時点ではまだなんとも言えない段階です。

今後の調査や研究によって少しずつわかってくるところなのですね。他に今回の噴火で青山さんはどういった点に特に注目されていますか?

やはり海面の擾乱(じょうらん)、つまり通常とは違う潮位の乱れが非常に特徴的なものだったと思います。その原因については、津波の研究者や海洋物理を専門としている研究者らによって、火山噴火に伴う大気の圧力上昇が海面を押し下げたためであるという説明がされています。日本沿岸で津波到達予想時刻からずれて潮位変化が起こった現象などもうまく説明するだろうといわれています。

では、なぜ圧力の上昇が起こったのかというところです。同規模の噴火であったピナツボ火山の1991年の噴火では、今回のような顕著な海面擾乱は観測されていません。今回の噴火が海底火山(小さな火山島)の噴火である点が大きいのではないかと考えられます。大量のマグマが地下水や海水と直接接触して大量の蒸気が生まれると、「マグマ水蒸気噴火」と呼ぶような激しい噴火形態となります。さらに浅い海の中で起こったという特殊な形態の大噴火だったということが、大規模な気圧の変化を生み出したのではないかと私は推測しています。上記の海面擾乱もそうですが、今後の研究によって発生メカニズムが明らかになっていくと思います。

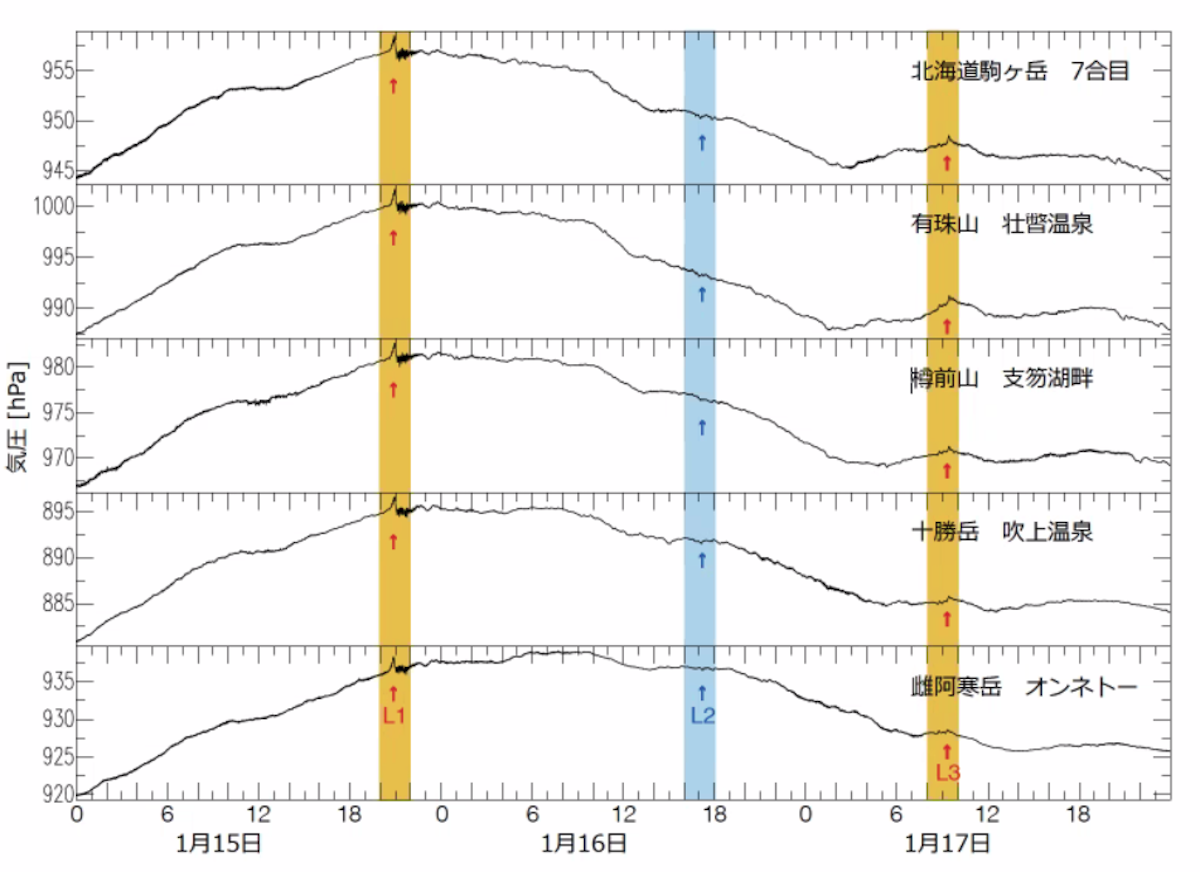

ちなみに、気圧変化については、我々が北海道内の活火山に設置している微気圧計も興味深いデータを示しました。どの装置も、日本沿岸で潮位変化が起こった15日20時過ぎに2ヘクトパスカルくらいの気圧上昇を示していたのです。東京大学地震研究所の速報2)などと比べてみても、今回の噴火のものとみて良いと考えています。

これから明らかにしなくてはいけないことが多くありますね。気象庁の会見も「わからない」という表現が印象的でした。青山さんとしても未知の現象だったのでしょうか?

どうでしょうね…… 確かに、気象庁は1960年代くらいから火山の監視・観測を始めているので、その歴史の中では経験したことのない出来事だったと思います。しかし、今回のトンガの噴火とよく似た噴火は、19世紀にインドネシアのクラカタウという火山島で起っています。その際に今回のような大気の振動が地球を何周もしたという昔の研究報告も残っているのです。火山学の歴史という意味では、今回のような噴火が起こった時には、やはり想定されるべき現象であり、学術の成果として知っておくべきものだったかと思います。今回のことで増えた知見や経験を活かし、今後の津波警報・注意報や火山情報の改善に生かしていくことが大切です。

駐日トンガ王国大使館が18日に出した情報1)では、火山活動は大幅に低下したとのことでした。これまでの経験や過去の歴史も踏まえて、今後に関して青山さんが気がかりなことなどありますか?

火山噴火の予測や噴火後の推移は、私のような火山噴火予知という研究に携わる人間の究極目標です。今後については、まだ誰もわからないと言わざるをえません。

火山の噴火は、千差万別です。どのくらい噴火が続くかというのも、本当に山によって違います。例えば、日本では西之島が時々思い出したように噴火してまた島が大きくなって……というのを何年も続けています。一方で、福徳岡ノ場の場合は、ドカーンと噴火して島ができましたが、あっというまに活動が終わり、今ではもう島がなくなっていますね。特に今回は、火山観測がそれほど多くなされていない地域での噴火というのもあります。海の下、あるいは地面の下でどのようにマグマが溜められてきたのかもよくわからないのではないでしょうか。今は噴出物の量を正確に見積もることも難しい状況です。溜まっていたマグマと今回の噴火で出たマグマが同じくらいの量なのか、あるいはまだ地下にいっぱい残っていて、次の噴火に向かっているのかということもわかりません。本当に何とも言えないです。

引き続き警戒を怠らずにできることを続けていくという状況だと強く感じました。最後に、私たち市民が火山災害の情報を扱う際、どのようなことに気をつけなくてはいけないのでしょうか?

まず大切なのは情報の出所を確認することです。これは、火山災害に限らず自然災害一般に言えることですが、正しい情報であるかどうかというのを個人個人で見極める目を常日頃から養っておく必要があります。特に火山噴火による災害は、自然災害の中でも、遭遇することがとても少ない現象です。しかし、大きな噴火が起これば、広範囲で非常に甚大な影響が出ます。滅多に経験することのない災害ですので、日頃からニュースや科学記事などを通して知識を養っておくことが、いざという時に役に立ちます。その上で、いろいろな情報をみていただくと、その情報が本当か嘘かということがより正しく判断できるようになるだろうと思います。

ありがとうございました。

出典:

(1)駐日トンガ王国大使館からの情報について

・Twitterの投稿(2022年1月18日23時35分(日本時間))

・Facebookの投稿(2022年1月18日23時44分(日本時間))

(2) 【研究速報】2022年1月15日13時頃(日本時間)のフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山の噴火(東京大学 地震研究所)

【追記(2022年1月22日17:12)】

駐日トンガ王国大使館からの続報が出ました。※こちらの内容は本記事には反映していません。

・Twitterの投稿(2022年1月22日13時05分(日本時間))

・Facebookの投稿(2022年1月22日13時52分(日本時間))