ワイン用のブドウを育てる圃場(ほじょう)では、木の成長が止まる冬になると枝を切る剪定(せんてい)が行われます。どの枝を切るかを素早く判断するには多くの知識と経験が必要です。しかし、そのような熟練した技を持つ人材は他の農業従事者と同じように減少しています。私はこの剪定作業を猫の手ならぬロボットの手で自動化すべく、どこを切るべきかを人間並みの精度で判断できる人工知能(AI)を開発しています。本記事では剪定の基本から始めて、私が現在取り組んでいる研究をご紹介します。目指すは人間を超える枝切りロボット!

【川向隆晟・農学院修士2年】

剪定作業は大変だ

剪定はどのような果樹に対しても行われます。剪定を怠ると他の作業がし辛くなったり、果実の品質が下がったりするなど、さまざまな良くないことが起こります。一方で、剪定は大きく2つの理由から非常に労力のかかる作業です。1つは単純に人手がたくさん必要ということです。広い畑の大量の枝を、毎年決まった時期に切らなければなりません。そしてもう1つは、どの枝をどれくらい切るか判断するには、多くのことを考える必要があります。果実が適切な位置になると、日当たりや風通しのばらつきが小さくなり、品質が安定します。また、収量が安定したり、収穫がしやすくなったりもします。そのために次年度に果実ができそうな位置を考慮して切るといった具合です。

とりわけつる植物であるブドウの場合、選定をしないと瞬く間に枝が伸びて、ついには数十メートルにわたって広がってしまいます。根本近くと枝の先端の芽の発達を促す性質を持っているブドウにとって、中間に位置する芽が成長できなくなる一大事です。枝は常に短くしておく必要があります1)。

自動化って難しい……!

このブドウの剪定作業を、ロボットを使って自動化しようというのが、私の研究のテーマです。とはいえ、完全な自動化には、多くの技術が必要です。広いブドウの畑の中を動き回る体、枝を切るためのハサミ、それをうまく扱うアーム、複数のロボットが自律的に動き回るとすれば通信機能……自分で自分を充電する機能も欲しいところです。ロボットの頭脳にあたるAIも欠かせません。全体の作業を計画するAI、適切な場所を走るためのAI、アームを自在に動かすAI、どの枝を切るかを判断するAI、通信を安定化させるAIなどなど……AIと一言でいっても実に多様です。

ところで、AIとは……?

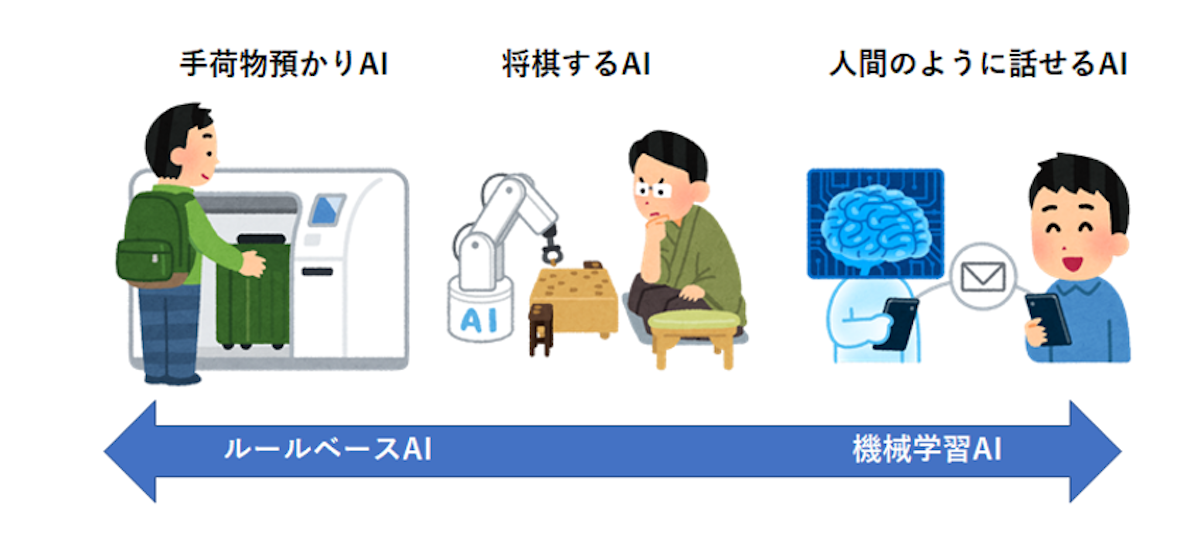

AI(Artificial Intelligence: 人工知能)は、短く言うと、「人間から見て賢いと思えるプログラム」のことです。AIには2種類あり、一つはAIに期待する振る舞いをしてもらうために人間が逐一指示することで作られたものです。もう一つは、期待する振る舞いを提示すると、それができるように自らを作り変えるものです。前者は「ルールベース」のAI、後者は「機械学習」で作られたAIといえます。例えるなら、取扱説明書を読んでから手を動かすタイプと、手を動かしながら理解するタイプでしょうか。機械学習で作られたAIは性能が良い場合が多い一方で、アルゴリズムが複雑になるので、作るのも大変になりがちです。そして、この二つは完全に分けられるものではなく、グラデーションのようになっています。どこまで人間が介入するかの違いです。

人間を超える枝切りロボットのAIを育てる

私が担当しているのは、どの枝を切るか判断できるAIの研究と開発です。まず枝のデータを集めるところから開発はスタートします。必要なのはカメラです。人間でいうと目になる部分。対象物の距離までわかる深度センサの付いたカメラだとより良いです

データが集まったら、さまざまなAIアルゴリズムを試していきます。とりあえず動くものを作るのが、モチベーションを保つコツです。私は、まず簡単な「ルールベース」AIを作るところから始めて、より複雑なAIを作ろうとしています。少しずつ少しずつ、期待する振る舞いの難易度上げていきます。「枝がどこにあるか分かってほしい」という簡単なところから始めて、「枝の長さが分かってほしい」「枝の繋がりが分かってほしい」「人と同じように切る場所を分かってほしい」……と、複雑な判断が求められる振る舞いに難易度を引き上げていくイメージです。一番大きな期待は「品質がよいブドウができるために最適な切り方で切ってほしい」というものになるでしょうか。何が最適な切り方かというものは、人類も未だ試行錯誤中です。ここまでくれば、人間を超える可能性が出てきます。

私が開発しているAIは、今のところブドウの枝の構造をぼんやりと把握することができるくらい。「枝切りロボットは人間を超えられるか?」――この問いに“YES!”と言える日を夢見ながら、私は今日も研究室のサーバーの中で彼を育てています。

参考文献:

- 北海道農政部 生産振興局農産振興課 2021『醸造用ぶどう導入の手引(改訂第3版)』

- 北海道ワイン株式会社

この記事は、川向隆晟さん(農学院修士2年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

川向さんの所属研究室はこちら

農学研究院 生産フロンティアコース

ビークルロボティクス研究室(野口伸教授)