「単細胞」という言葉を聞くと、「単純で、あまり頭がよさそうではない」というマイナスのイメージが浮かびます。ところが、単細胞生物である粘菌を迷路に入れると、スタートからゴールまでを最短ルートで結んでしまうという「賢さ」を見せてくれます。一体どうやったらそんなことができるのでしょう。

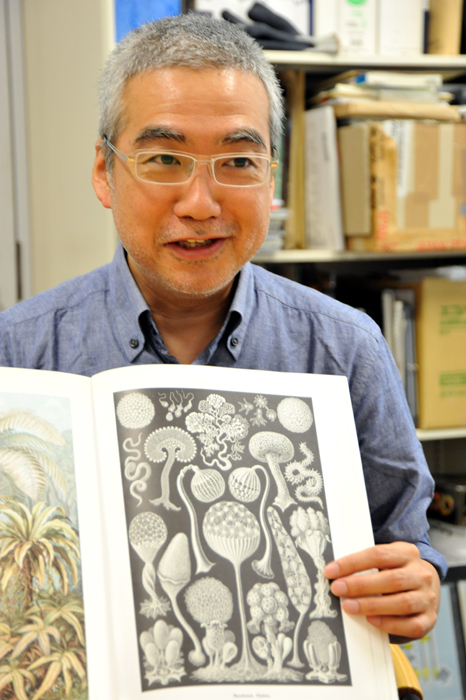

粘菌を通して生き物の「賢さ」に迫る中垣俊之さん(電子科学研究所 教授)にお話しをうかがいました。

【纐纈直也・CoSTEP本科生/北海道大学職員】

粘菌とはどのような生き物なのでしょう。

畑や森などの湿った土の中にいるアメーバ状の単細胞生物で、薄く広げたマヨネーズのような質感をしています。これを変形体といい、動き回ったりエサを食べたりする動物的な性質を持っています。通常は肉眼で見えないくらい小さいのですが、薄く広がって数十センチにもなることがあります。

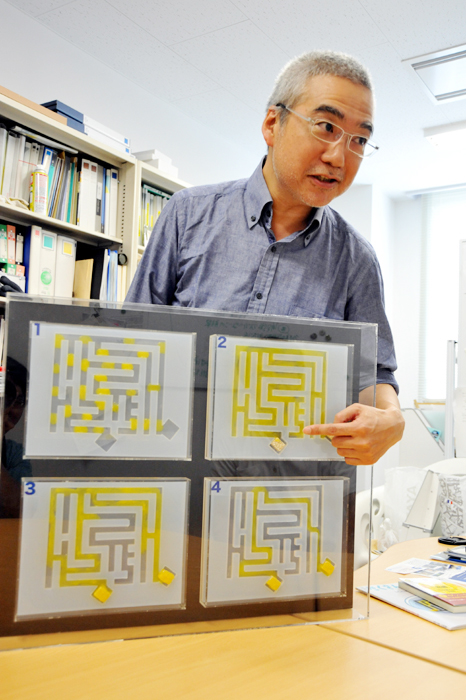

どうやって粘菌が迷路を解くのですか?

粘菌の塊が迷路全体を満たしている状態で、エサをスタートとゴールの地点に置きます。すると、粘菌はエサのある方向へは体を伸ばしていくのに対し、エサのない行き止まりからは引き揚げていきます。最終的に、スタートとゴールをつなぐ最短経路に体が残ることで、迷路が解かれるのです。

私たちはこのような、粘菌に迷路を解かせる実験等と、その数学的解析を通して、粘菌の知性を探ろうとしています。

なぜ賢さの研究に粘菌を用いているのでしょうか?

非常にシンプルな体の構造をしており、かつ単細胞生物の中では比較的サイズが大きいからです。そのため肉眼で観察することができ、毎日の行動観察が容易です。研究室で日々粘菌を飼育していれば、思わぬ行動を発見したり、行動の意味するところにふとするどい洞察ができたりします。

こうした生物の行動に関する研究では、コンピューター上でのシミュレーションをする方法もありますが 、私はシミュレーションだけではなく生き物を扱うということ自体に意義があると思っています。

私自身、粘菌がいそうな森に行くことがありますが、そこには粘菌以外にも様々な生き物がいます。実物の生き物たちとそれらが生きる環境に触れるのはとても興奮しますし、強烈な印象を与えてくれます。シミュレーションと観察、それらを合わせる感覚が重要だと思います。

リアルな生き物に触れることが大切なのですね。ところで、中垣さんの考える生き物の「賢さ」とはどういうものなのでしょう?

とても難しい質問ですね。そもそも人間の知性についても、まだわからないことばかりです。迷路を解いたからといって、粘菌が賢い生き物とはいえない、という批判もあります。

しかし、生存機械として合理的な振る舞いを見せる粘菌は「賢い」のではないか、と思います。10億年も前から存在している粘菌が、様々な環境の変化に耐え今まで生き延びてきたことは事実です。また、迷路を解くという状況は、粘菌たちにとって今まで経験してこなかったことです。それを解いてしまうということは、かなり高いポテンシャルを秘めていると思います。

また、人間が単細胞生物から進化してきた以上、人間と粘菌に共通する「賢さ」の根源があるのではないかと思っています。迷路の実験では、粘菌は常に最適なルートを結ぶ訳ではありません。間違えたり、迷路の壁を乗り越えてズルをしようとする時もあります。こういったところも、人間に似ていませんか?

中垣さんは「人々を笑わせ、考えさせる研究」に与えられるイグ・ノーベル賞を2度受賞されましたが、研究に「面白さ」は必要だと思いますか?

「面白い」の一言だけでは片付けられないとは思いますが、発想の一つとしては重要だと思います。私自身、自分の専門分野というものは決めていません。応用数学、心理学、科学哲学、人工知能、計算機科学…様々な分野の研究者と交流し、発想を得ようとしています。

スポーツの試合を観戦する場合、ルールを知らないで見るのと知っているのとでは見え方が全然違ってくると思います。別の世界のルールを知り、自分の見方を変えることによって世界が違って見えてくる。これが科学の奥深さなのではないかと思っています。そして、こういった科学の奥深さを、もっと一般の人々へ広げていきたいですね。

今後の研究は?

最近では、街と道がどのように発展していくかを調べるための実験を行いました。北海道に見立てた地図の上に粘菌を這わせて札幌などの主要都市にエサを置き、どのように体を伸ばすのかを見るのです。その結果を近く発表する予定です。

そして、今度は世界各地の都市で同様の実験を行い、街と道との共発展について検証する予定です。人間社会も一つの生物システムですから、思わぬ共通の法則が見つかるかもしれません。

中垣さんが語り手として登場するイベントが開催されます。ぜひご参加ください。

「All you need is wonder 〜サイエンスとアートが世界を変える〜」

第2夜「“学者”と“役者”、知の共演」

日時:9月22日(月)18:00~19:30

場所:札幌駅前通地下歩行空間北3条交差点広場(西)

※いずれも参加費無料、事前予約不要

詳細はこちら