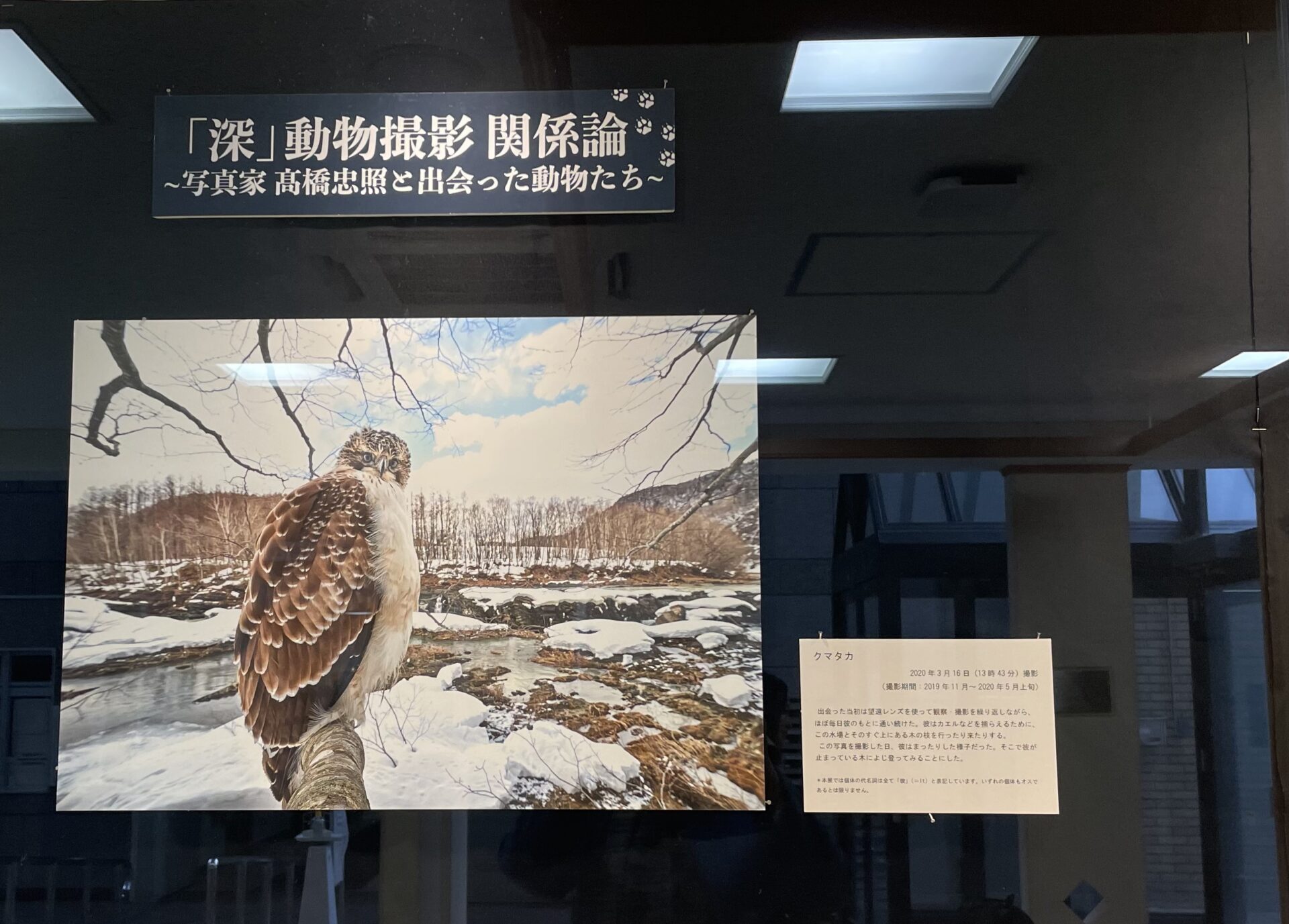

動物写真家、髙橋忠照さんは、元自衛隊のスナイパー。前職で培われた接近術を利用し、環境に同化しながら野生動物を撮影しています。北海道大学の文学部にある展示スペース「書香の森」では、現在「『深』動物撮影 関係論~写真家 髙橋忠照と出会った動物たち~」という展示が開催されています。本展示を企画した文学院修士2年の中村香音さんに本企画展示の背景を伺いました。

――そもそも中村さんがこの展示を企画したきっかけを教えてください。

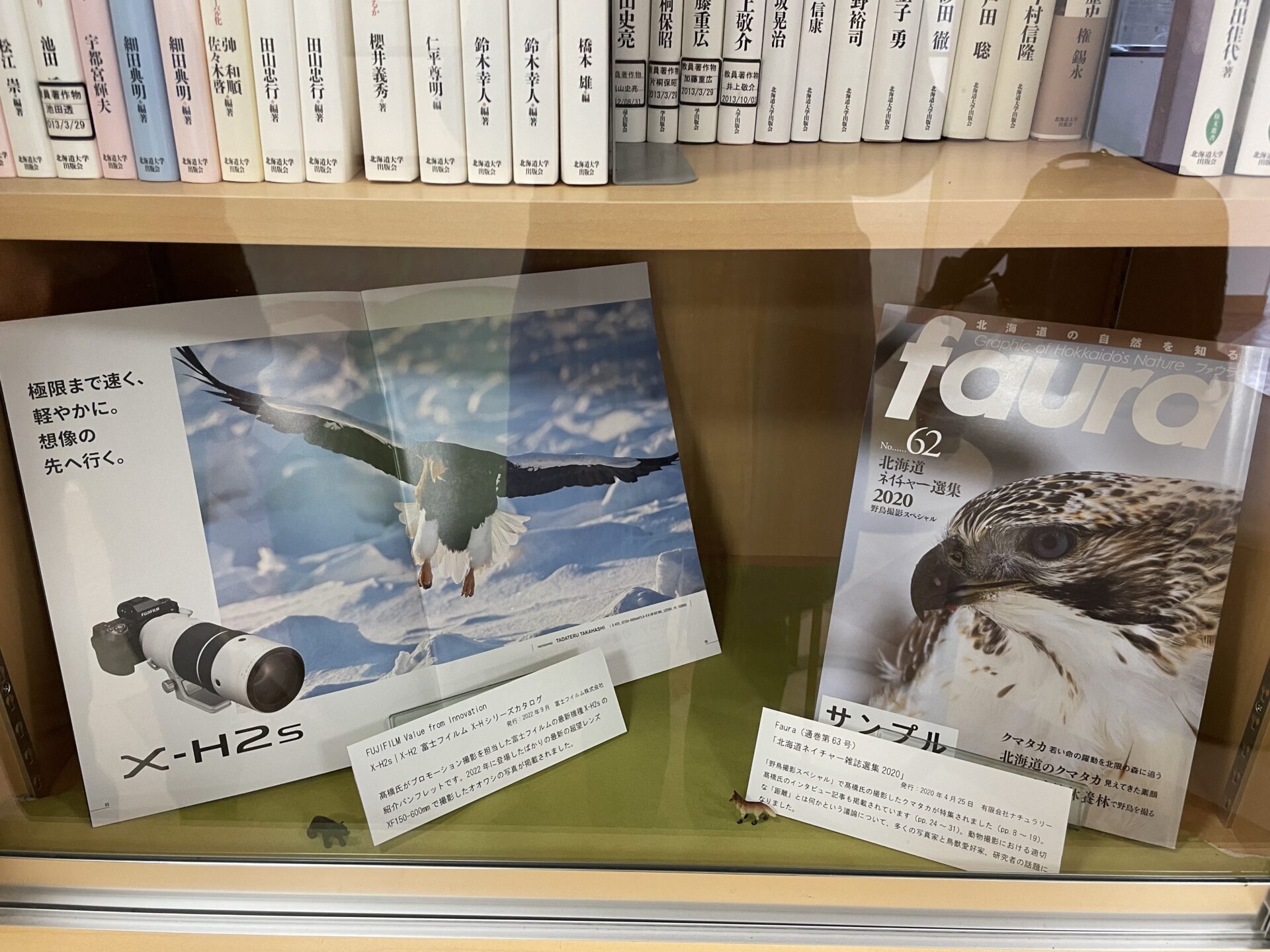

私は、現在、文化人類学の観点から自然の風景写真、特に野生動物の写真を撮影する行為について、写真家の撮影に同行したり、インタビューを行いながら研究をしています。自分の研究について、大学院の授業で発表する機会があり、そこで研究協力者の写真家の髙橋忠照さんをゲストとしてお招きしました。その際、授業を主催していた文学院の立澤史郎先生に授業だけでなく、展示にも挑戦してみればと提案され、展示を企画しました。

――風景写真の研究って面白いですね。写真にもともと興味があったんですか?

写真にはもともと興味があり、高校では写真部に所属していました。大学生の時はフィールドワークや研究での記録的な写真を撮影していたのですが、大学院に入って写真を撮影する行為自体を研究の対象にできないかと考え、研究テーマに選びました。

そのきっかけは映像人類学との出会いです。フランスのジャン・ルーシュという人類学者は、調査をするだけでなく、調査内容を映画にして調査した地域の方々に共有しました。映像人類学が生まれるきっかけとなった活動の一つです。私も研究者側から一方的に情報を収集するだけでなく、共有するという関係に共感し、映像人類学の観点から写真を研究したいと考えたんです。

――まさに展示を通して中村さんの研究活動も共有されていますね。

自然写真の課題は複雑です。例えばプロの写真家の写真が公開されると、その場所は撮影スポットとして認識されます。そこに多くの方が集まってしまうと、動物を大人数で囲んで撮影したり、似たような作品が生まれて写真家の作品のオリジナリティが低下したりといった問題が起こります。あえて撮影スポットを作って撮影のニーズにこたえようという対策も提案されていますが、そこで撮られた写真は自然本来の姿ではないという意見もあり、みんなが納得するような対策は見つかっていないのが現状です。

髙橋さんの撮影方法はそういう課題から一線を画しています。まず、髙橋さんは自分の生態的知識と経験知を使って動物を探すことから撮影を始めます。そして長いスパンをかけて、動物の行動や性格を把握し、徐々に距離を詰めていきます。この時、スナイパーの経験で培われた接近術が活かされます。そして広角レンズで野生動物の一瞬を撮影するのです。

――だからこそ動物の自然な姿を撮影できるのですね。

望遠レンズを使い遠くから撮影する写真を見慣れた方々からは、髙橋さんの写真は接近しすぎているのではないかという声が上がったそうです。ただ、髙橋さんの撮影は、生態との関係性を調整しながら、丁寧に間合いを詰めていくことによって写されたものです。

この展示では、まず展示する写真を選ぶところから始まりました。髙橋さんが何点か候補をあげてくださった作品の中から、書香の森ワーキンググループで先生方に

ポスターには、「あなたは何を観ているのか…」というキャッチコピーを添えました。その視点の1つは、

――そして、手前の展示ケースに高橋さんの撮影の様子を解説した展示があるんですね。

この展示はどうしようかと最後までいいアイデアが出ませんでした。展示が始まる直前に、髙橋さんが夏場の撮影に使う撮影道具であれば貸してあげるよ、ということで持ってきてくれたんです。その際、私も見たことがない道具がたくさんあったので、使い方を説明してもらいながら並べていったら、これってそのまま展示になるんじゃない!って思いつき、そのまま展示が出来上がりました。

――なんと!展示直前で出来上がったんですね。でも撮影した写真と撮影手法の関係がよく表現されています。これから中村さんの研究はどう発展していくんでしょう?

これまで撮影者が自然の風景を撮影するという人間側の行為にのみ焦点を当てて研究してきました。ただこれからは、動物との相互の関係性を見ていきたいと考えています。髙橋さんの写真のように、動物の動きや生態に合わせて、写真家の活動も変化していきます。撮影現場の空気のようなものを、人類学的に参与観察できればなと考えています。

また、今後博士課程への進学も検討しています。その際は、文化人類学研究だけでなく、生態学的な視点や芸術学的視点も取り入れ、学際的にこの研究テーマを発展していきたいと考えています。