去る10月、北海道大学の苫小牧研究林とアウトドアブランドのmont-bell(モンベル)が研究林ツアー1)を開催しました。苫小牧研究林が企業と共同で有料のツアーを行うのは初めて。特色は、大学の研究施設であることを存分にいかした本格的な調査体験です。しかし、調査経験がまるでない参加者でも楽しめるのでしょうか? そんな疑問と期待を抱えつつ「いいね!Hokudai」取材班は実際に参加してきました!

前編では、川や森を五感のすべてで堪能したツアーの様子をレポートします。

【江口佳穂・CoSTEP本科生/文学院修士1年】

秋晴れの朝、ツアースタート!

朝晩が冷え込み始めた10月27日、朝9時。研究林入口の駐車場に続々と集まる参加者を出迎えてくれたのは、受付担当のmont-bell札幌北広島店の高橋和也さんです。その後、私たちは管理棟でスタッフに促されるまま胴長靴を着用。どんなことをすることになるのか、期待が高まります。

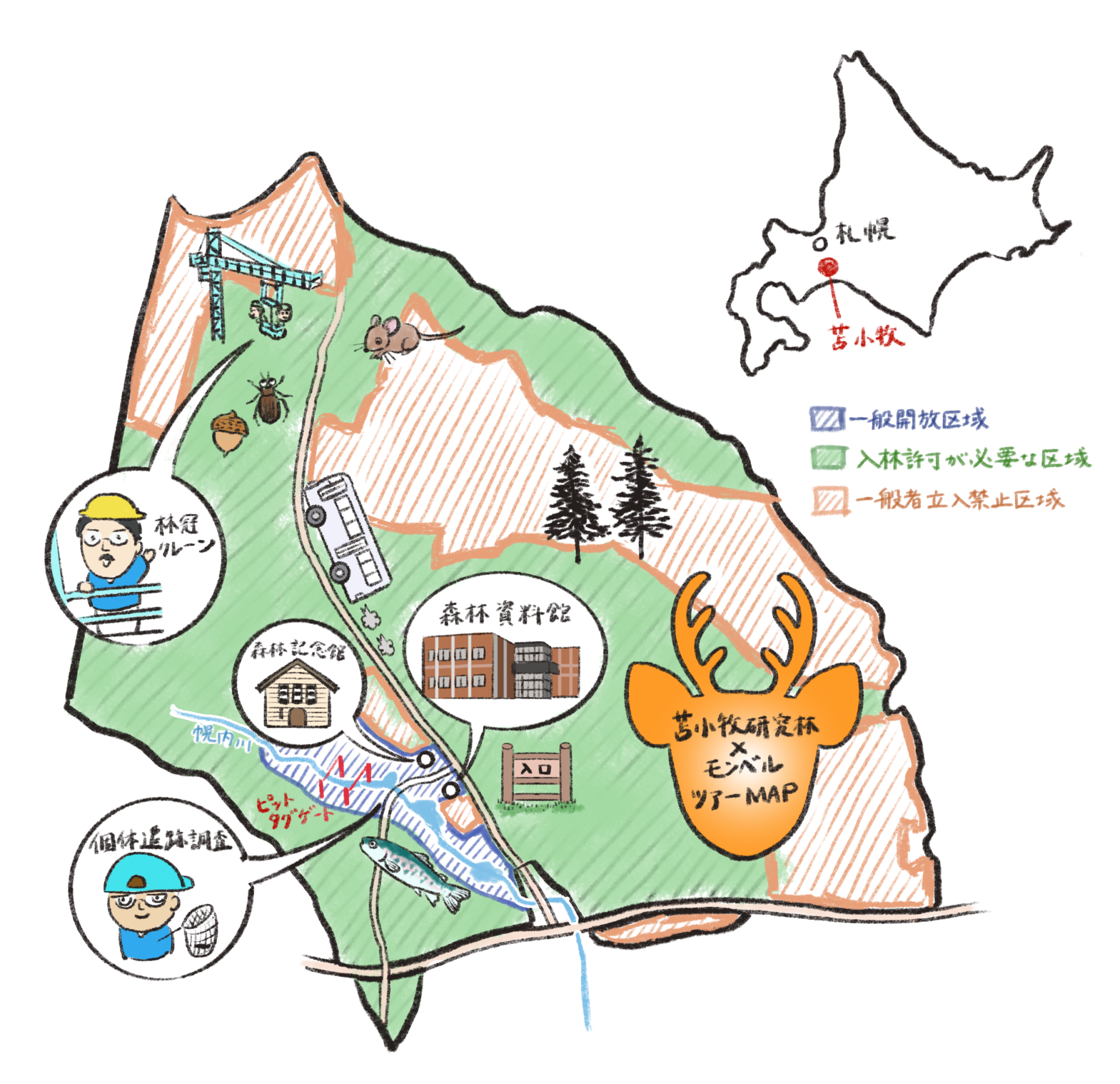

開始時刻になると、苫小牧研究林の教員と職員の皆さんがずらりと並びます。岸田治さん(北方生物圏フィールド科学センター 准教授)によると、ツアーは大まかに「川」が舞台の前半と「森」が舞台の後半に分かれているとのこと。前半のツアーを担当する岸田さんの挨拶が終わると、早速数台の車に分乗して移動です。

二大秘密兵器で魚をどんどん捕まえる

数分走って着いたのは、林内を流れる穏やかな川、幌内川です。この日最初のアクティビティはこの川にすむ魚を捕獲する「個体追跡調査」体験。個体追跡調査とは魚体にPITタグ2)と呼ばれるマイクロチップを埋め込むことで魚を一匹ずつ識別し、個々の魚の成長や成熟、生息場所の変遷など、事細かに記録する調査のことです。

どうやって魚を捕獲するのかと心配していると、二大秘密兵器が登場。PITタグに反応して魚を見つけてくれるポータブルアンテナと、魚をしびれさせて捕らえるための電気ショッカーです。バッテリーを背中に背負い、棒状のアンテナをもつとなんだか気合が入ってきました。「どんどん電気かけてどんどん魚とりましょう!」。岸田さんの呼びかけを皮切りに体験が始まります。川に入ると水の冷たさが一瞬伝わりましたが、分厚い胴長靴のおかげでしみるような寒さはありません。

アンテナを魚の隠れていそうな川岸や木の枝の陰にかざすと、ピピピと音が! タグを検知したようです。そのあたりでショッカーを作動させると・・・しばらくしてしびれた魚が流れてきました! すかさず網ですくい、魚の種類を確認し、リーダーでタグの番号をチェックします。この日最初にとれたのは幌内川に多く生息しているブラウントラウトでした。

このように魚をとりながら、足元に気をつけて上流の方へ少しずつ移動します。その後、120mの移動でニジマス、ヤマメ、ブラウントラウトなどが次々と合計十数匹みつかりました。なかにはタグの反応がない若い個体もいて、幌内川の中で命が循環している様子を感じました。

魚の個人情報登録でプロの技にみとれる

1時間半たっぷり魚をとったあと、川から上がって濡れたまま車に乗り込み、次の場所へ向かいます。次のアクティビティは「魚の個体調査」と「PITタグの挿入」体験。人間にたとえるなら身体測定と個人情報の登録のような作業です。

麻酔をかけた魚をしっかりと握り、おなかに内臓を傷つけないほどの小さな穴をメスで開け、タグを入れていきます。職員さんのお手本では簡単そうに見えましたが、自分でやってみるとなかなかタグが入りません。ぷりん、すっ、という感触とともになんとかタグを入れられたときの達成感はひとしおです。「最後に本気のワザをみせましょう」と職員さんがあっという間にタグを入れてみせると参加者から歓声があがりました。

一通りPITタグを挿入し終えたところで、隣の「胃内容物調査」スペースに移ります。これは魚が食べたものを調べるために、水を大量に飲ませ吐き出させるというもの。なんだか少し申し訳ないような…。しかし季節や場所によるえさの変化を記録するための大切な調査です。

こちらも見た目より難しく、なかなか吐き出させることができません。ここでもまた職員さんの面目躍如。内臓を傷つけないように管を差し込み、魚のおなかをさすりながらあっという間に胃の中の物を吐き出させていました。吐き出した水を見てみると、カマドウマの足が一本・・・背筋がぞわっとしました。

研究林の奥で森のいきものたちに出会う

時間は正午。川での体験の後はバスに乗って山での体験へ! 先導するのは岸田さんにかわって苫小牧研究林長の中村誠宏さん(北方生物圏フィールド科学センター 教授)。中村さんの解説を聞きながら、一般の人は立ち入れない研究林の最深部へ向かいます。

30分かかってようやく現地に到着。バスを降り、職員さんの案内で森に分け入ります。すいすいと歩いていく職員さんになんとかついていくと、足元にコップのようなものが埋まっていました。落とし穴の要領で虫を捕らえるピットフォールトラップです。のぞきこむと虫たちがうろうろと歩き回っていました。

地面から顔を上げると、少しはなれた場所に大きなコーヒーフィルターのような白い網が張ってありました。葉っぱや種を取るリター・シードトラップです。ここでは月に1回、網に入った種を回収し、その量が調べられています。得られた種子のデータから、それらをえさとする動物の個体数の増減を予想できるそうです。

森をぐるっとまわって別の場所に行くと、別の職員さんが待っていました。ここでは、ネズミの捕獲調査についてのミニレクチャーを受けます。ネズミたちは箱型のシャーマントラップで傷つけずに捕まえて、性別などの情報を記録したあとは再び森に放たれます5)。約30年間調査が続けられていますが、エゾシカが増加してササが食べつくされることで、ネズミたちの個体数にも影響がでているそうです。

日本唯一のクレーンに乗って木を上からみる

この日最後のアクティビティは、日本唯一の林冠調査用クレーンへの試乗です。普段は研究者しか乗れないクレーンで、ツアー後半の目玉でもあります。

ヘルメットと命綱を身に着け林冠の世界へ出発! 地面をはなれ、枝をよけながら、木を見下ろす高さへ上がっていきます。次第に風は強く、気温は下がり、徐々に明るくなっていくのがわかりました。高さは20m、ビル7~8階相当の高さです。目の前をさえぎるものが何もない景色は開放感にあふれていました。

「あそこにやまぶどうがあるんですよ。行ってみましょう」と中村さんは言うとクレーンを操作します。この林冠クレーンのすごいところは、クレーンゲームのアームのように上下左右、縦横無尽に動けること。やまぶどうにゆらゆら近づいていく様子は、自分がドローンになったように感じました。

「食べてみてもいいですよ」との中村さんの提案で味見すると、すっぱくておいしい! 思わず沢山とってしまうお子さんに「鳥さんの分がなくなっちゃうよ」とあわてて声をかける場面も。ここに住む動物と同じものを食べ、味覚でも研究林の豊かな環境を体験することができました。

結論:初心者でも調査体験できました!

14時、無事に集合場所の管理棟にもどって解散となりました。今回のツアーではレアな体験ができただけではなく、教職員というプロの技を間近で見ることができたのが魅力でした。来年度の開催も検討されているので、気になる方は苫小牧研究林やモンベルのサイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

ところで、教職員総出でツアーを動かしていたところをみると、企画や準備もかなり大変だったはず。それでも今回のツアーが開催されたのはいったいなぜでしょうか。後編では苫小牧研究林の研究者にお話を伺って、ツアーの舞台裏に迫ります。

《後編に続く》

注・参考文献:

- ツアーの正式名称は「モンベル・アウトドア・チャレンジ 生物観察と調査体験 北海道大学・苫小牧研究林」。10月23日と27日のそれぞれ午前・午後に実施されました。参加費は8000円。各回定員20名。

- PIT(ピット)タグとは、Passive Integrated Transponder タグ(受動式統合トランスポンダ)の略称です。電池不要で、アンテナからの電波を受信すると自動的に電波を送り返す機能を持っています。

- 五十嵐進 2018:「苫小牧研究林のハリガネムシ研究協力」『北方森林保全技術』35, 10-14.

- 日本全国1,000ヶ所以上で長期間の調査がおこなわれており、苫小牧研究林もそのひとつです。詳細は「モニタリングサイト1000」を参照。https://www.biodic.go.jp/moni1000/

- 鷹西俊和・及川幸雄・三好等・汲川正次・佐藤智明・松岡雄一 2010: 「野ネズミ調査プロジェクト : これまでの取り組み」『北方森林保全技術』28, 19-24

- 中村誠宏 2015: 「長期生態学研究のすすめ」『日本生態学会誌』65(1), 3-11.