ミュージアムは皆さんにとって身近な存在でしょうか、それとも遠い存在でしょうか。

今年で3年目となる文学研究院主催のプラス・ミュージアム・プログラム。様々な分野の専門家を招き、社会課題に対して、ミュージアムが取りうるアプローチについて話し合う対話の場です。今年度は新しく “となりのしばふシリーズ” がはじまります。「隣の芝生は青い」と言いますが、ミュージアムのとなりのしばふとは?

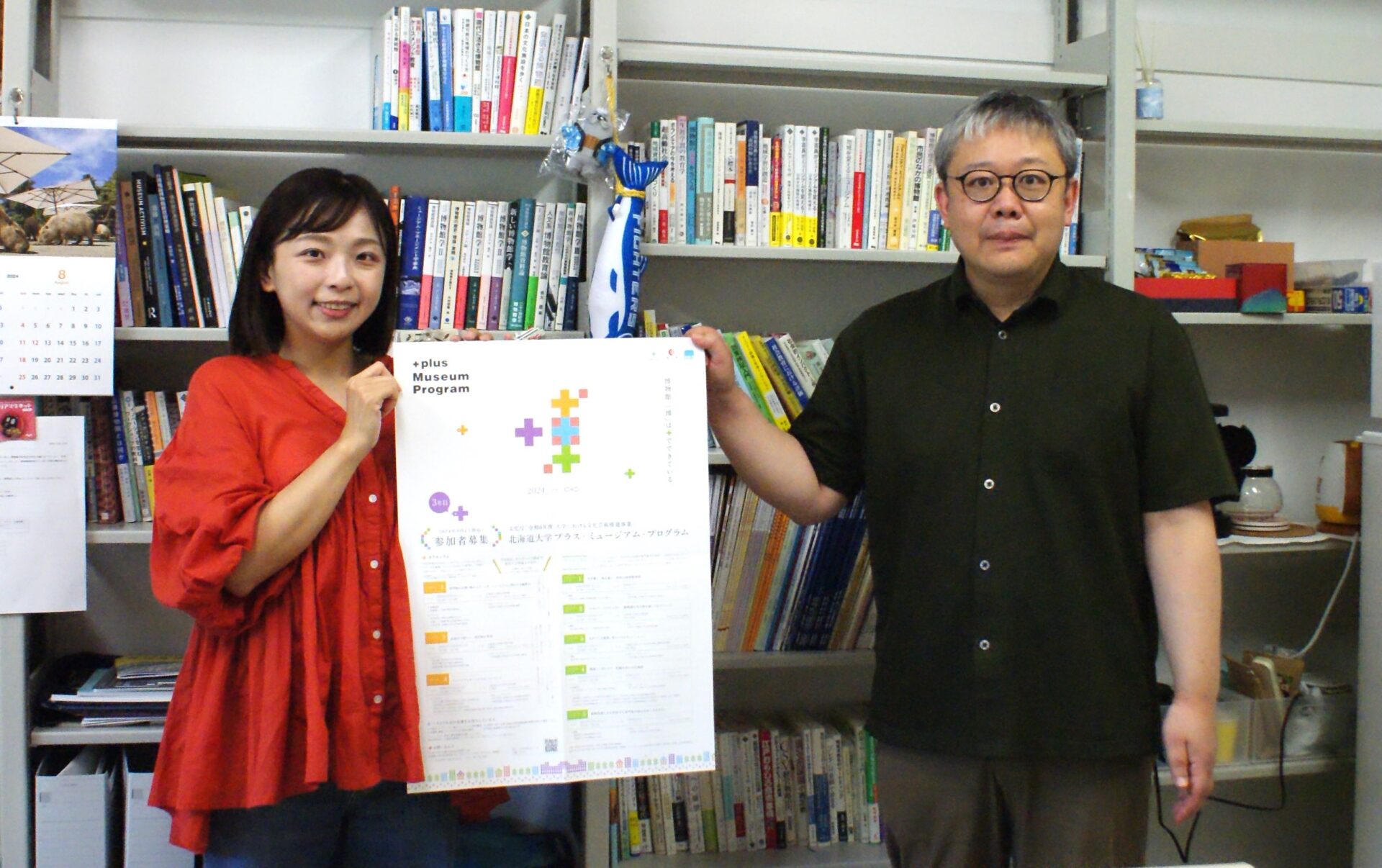

今村信隆さん(北海道大学文学研究院 准教授)と卓彦伶さん(北海道大学文学研究院 講師)にお話を伺いました。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員】

プラス・ミュージアム・プログラムについて教えてください

今村さん: プラス・ミュージアム・プログラムは2022年度に始まったプログラムで、今年が最終年度となる3年目です。社会の変化と共にミュージアムの役割も変わりゆく中で、これまでミュージアム内外から様々な分野の方々をお招きして社会や地域の課題にミュージアムを足してみる、という試みを行い、その可能性を探ってきました。

卓さん: 8月にキックオフシンポジウムを行い今年度の活動も始まったばかりです。今年度は3本のシンポジウムと新しい取り組みとして「となりのしばふ」シリーズを行います。ゲストとの対話を通してミュージアムが持つ専門知についてミュージアムの中からも外からもその可能性を考えていきたいと思っています。

今回、新たにはじまる「となりのしばふ」シリーズとは?

今村さん: ミュージアムとも近しい、様々な分野の専門家をお招きしてお話を伺っていくシリーズです。シリーズ名については、まず最初にこの「となりのしばふ」という言葉が思い浮かびました。”隣の芝生は青い”ということわざからだとあまりいい意味では使わない言葉ですが、芝生は原っぱのような感じがあってみんなで風通し良く話し合えるイメージもあるので、ミュージアムに近いジャンルだけど今までお話したことがなかった方たちとざっくばらんにお話しできるという意味と、参加者の方も含めて近い距離でお話しできればという思いを込めました。

卓さん: 新しくシリーズを立ち上げるにあたって、会場についてもメンバーで相談しながら決めました。9月7日に行うシリーズ第一回目の会場は中央食堂隣のエンレイソウです。プログラムを実施するスペースは大野池を背にして大きな窓から外の緑も見えるとても気持ちのいい空間で、集まった人どうしが話しやすい雰囲気が作れるのではないかと思っています。

今村さん: 私の専門は美術史ですが、17世紀フランスの絵画愛好家のなかに、絵の前では語り合った方がいいと考えていた人たちがいました。そこで言われている絵の前での語り合い方は、語りが相手を傷つけない、失礼な言葉遣いをしてはいけない、会話が有益だとか建設的であるという以前に気持ちよく会話するというのがとても大事だと言われています。そうしたことからも場の雰囲気はとても大事だと考えています。

卓さん: これまでも現地参加とオンライン配信を併用しているのですが、オンラインよりも現地参加の人数の方が少なめの傾向があります。直接会話できる場を丁寧に作ることで、この特徴も活かせるのではないかと思います。

となりのしばふシリーズ第一回目の内容について教えてください

卓さん: 第一回目は図書館を専門に研究されている筑波大学の吉田右子さんをお招きして「声が響く、知の森へー世界の図書館事情」というテーマで行います。吉田先生は今村先生の提案でお招きすることになりました。

今村さん: 私が元々吉田先生の著書を読んでいて、もっとお話を伺いたいと思っていたのがきっかけです。吉田先生の著書の中で一貫してテーマになっているのが「賑やかさ」です。デンマークのライブラリーに行くと、大体ざわざわとしていて、静かなコーナーが限定的になっている。私もミュージアムで同じようなことを考えているので、対話してみると面白いんじゃないかな、と。みんなの場所だから静かにしないといけないよっていうのと、みんなの場所だから誰が声を発してもいいよ、というのはどちらもこの場所は公共の場所だからという同じ前提なのに、2つの結論になりますよね。賑やかさってなんだろうというところから、結局公共ってなんだろう、というような問いにつながっていくのではないかと考えています。

もう一点、気にかかっているのは、ミュージアムも市民プールもお金を取るのに、なぜ図書館だけがお金を取ってはいけないの? ということです。吉田先生が著書の中でこのことについて書かれています。吉田先生によれば、たとえばオランダの図書館などは有料の図書館が多いそうです。なぜ図書館は無料が前提なのか。こういった視点も、ミュージアム論とライブラリー論ののりしろになっていくのではないかなと思っています。

確かに図書館が無料であることに疑問を抱いたことはありませんでした

今村さん: そうですよね。そのようにとなりのしばふシリーズを通して、自分が思っていた前提や当たり前は、意外と当たり前じゃないと気づかされるようなことが起こることも期待しています。

卓さん: シリーズ全5回の中にはゲストの方を複数人お招きしている回もあるのですが、それぞれ違う分野の方にお話しいただくことで、そこでの化学反応のようなことが起こることも期待しています。私もどうなるか全く予想がつかないですが、共通の言語を探っていく過程で思いもよらない発見があるのではないかと思います。

今村さん: 芝生が隣というのは、庭のサイズで考えているから隣ですが、引いて見てみると柵で区切られただけの一つのフィールドでしかないんですよね。その柵というのも実は人工的なものだったりしますよね。今年度の活動のシンポジウム3本はミュージアムの中からの問い、となりのしばふシリーズではミュージアムの外側からミュージアムの輪郭を確かめていくような関わり合いの中でミュージアムとは何なのかということを考えていきたいです。

芝生を分けている柵が分野の境界と捉えることもできるのですね

今村さん: 違う分野の方と喋るときによく異種格闘技と形容されることがありますが、そうではなくて隣の全然知らない人たちにラブコールを送るような交わり方ができたらと思っています。プラス・ミュージアム・プログラムでの専門の「門」の字は閂(かんぬき)がかかっているような門ではなく、開かれた門のイメージです。様々な分野の方々と対話してきて3年目となった今、翻ってミュージアムの専門、ミュージアムというフォーマットでないとできないという専門知を捉えなおすことをしたいと思っています。

卓さん: 博物館を経由することでワンクッション置いて考えることができる社会課題もあるのではないかと思います。子育て世代だったり配慮が必要な事情を持つ人だったり、社会が抱える問題は様々でそれを解決するためにみんな試行錯誤していますよね。博物館でも、例えばおたる水族館では聴覚過敏の人に配慮したプログラムなどが行われていて、それは聴覚過敏がある人もそうでない人も受けられるようになっています。そのようなプログラムを経験することによって「このように感じる人がいるんだ」と知るきっかけになる。それは何か問題を解決することに直接つながるわけではないですが、その人の中には変化がありますよね。

今村さん: ミュージアムの専門知ってスペシャリストでありながら、同時に他の多くの分野にも幅広く目配せするような、もっと柔らかくて、社会のこりをほぐしてくれるような感じがするんですよね。そのようなミュージアムの可能性について探っていきたいです。

ありがとうございました。ミュージアムの外と中からその輪郭を確かめていく、プラス・ミュージアム・プログラムの取り組みに注目です。

プラス・ミュージアム・プログラム「となりのしばふシリーズ」第1回は現在、参加申込受付中です。

【タイトル】声が響く、知の森へー世界の図書館事情

【日 時】2024年9月7日(土)13時~16時

【講 師】吉田右子さん/筑波大学図書館情報メディア系 教授

【司会・コーディネーター】今村信隆さん/北海道大学文学研究院 准教授

【場 所】北海道大学オープンイノベーションハブ「エンレイソウ」(※zoomによるオンライン配信有)

(札幌市北区北11条西8丁目)

【申込方法】事前申込

【詳 細】https://www.let.hokudai.ac.jp/general/plusm