皆さんは「ボーダーツーリズム」という言葉を聞いたことはあるだろうか。

ボーダー(国境/境界)を実際に巡る、観光スタイルの一つだ。私たちは、この「ボーダーツーリズム」の創始者であり、スラブ・ユーラシア研究センターで境界研究に取り組まれている岩下明裕先生(スラブ・ユーラシア研究センター 教授)にお話を伺った。

【浅見香琳・総合文系1年/河津双葉・総合理系1年/齊藤航平・工学部1年/富山大貴・文学部1年/村形埜青・薬学部1年】

ボーダーツーリズムは、ボーダースタディーズ:「境界研究」という学問から始まった概念だ。「境界」を研究することには、一体どのような意味があるのだろうか。

世界地図の「嘘」を見抜く

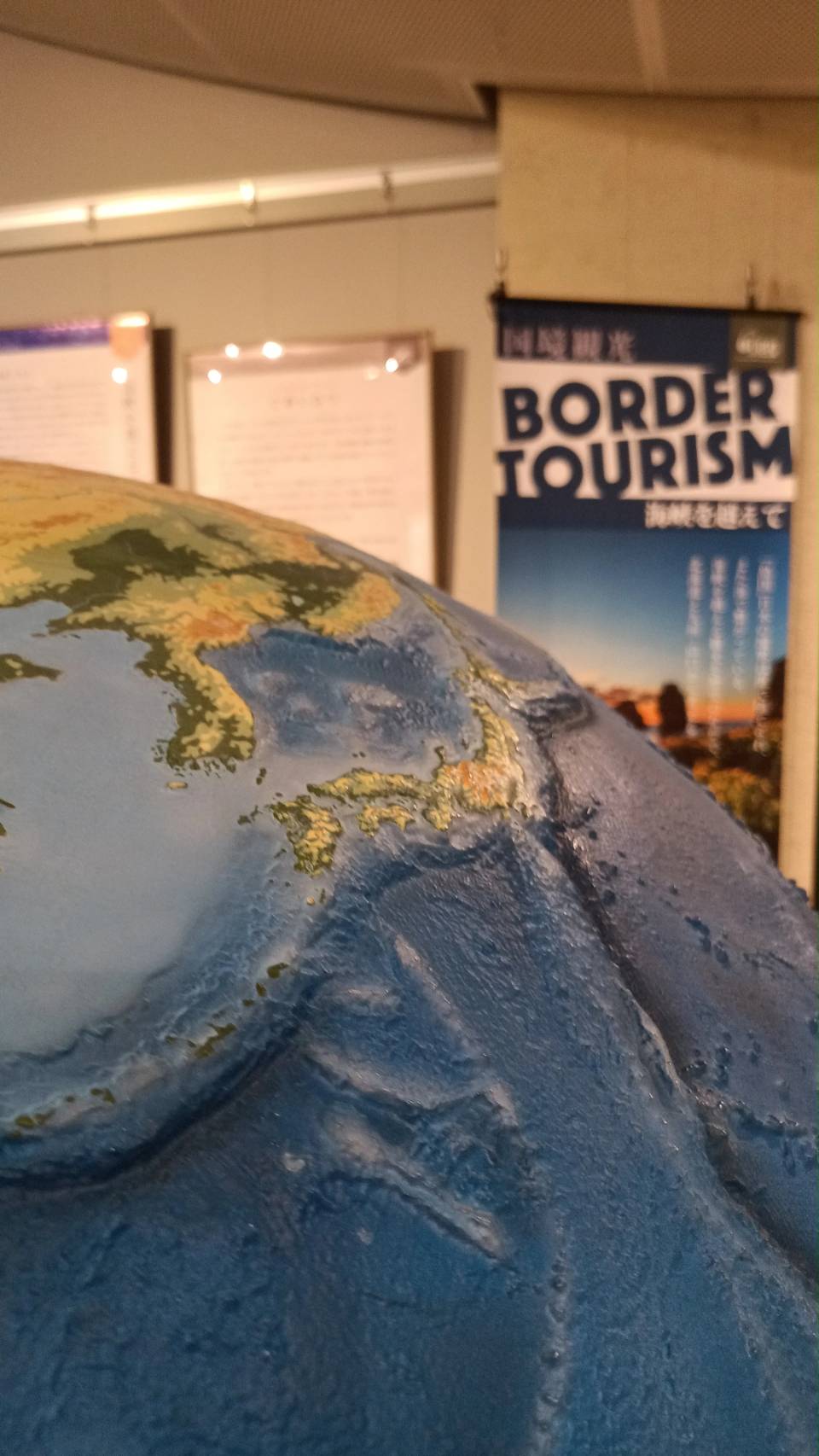

「私たちが日常的に目にする世界地図には、国境線がはっきりと引かれ、各国が異なる色で塗り分けられています。これは『ポリティカルマップ』と呼ばれるもので、人間が後から引いた『人工的』な線に過ぎません。しかし現実の世界はそう単純には区切れませんよね。たとえば日本でも、北海道や沖縄には弥生時代が存在しなかったり、桜の開花時期が本州と全く異なったりと、地域ごとに歴史や文化、自然環境は大きく異なります。それを一色で塗りつぶすことは、地域の多様性を無視する行為にもなり得ます。世界の他の国でも同じことが言えます。このように、国家や国境というものを疑い、見直すことは、社会をより深く理解する上で非常に重要です。ボーダースタディーズという学問領域では、既存の常識を一度疑い、『境界』とは何かを改めて問い直すことを重視します。国境を考えることは、世界や自分の立ち位置を理解するための思考の出発点なのです」

このように1国を1色で塗り分けることは果たして正しいのだろうか)

「既存の常識を一度疑う」こと、これはボーダースタディーズの核に当たる部分だ。そしてそれは、境界意識の形成にもつながる。

「日本人は、日本は島国で国境はないというふうに思っている人が多いし、実際海の向こうは見えないところが多いじゃないですか。だから境界意識がないんですよね」と、先生は言う。

しかし、現代の情勢においてはそのままではいられない。

「昔は島を持っていてもかえって重荷になることもあったが、今は排他的経済水域があり、海を開発する技術も進んでいる。だから島の取り合いになる。島の取り合いになるということは、海に囲まれている日本は、ある意味境界紛争の最前線なんです」と先生は指摘する。

例えば、海を挟んでサハリンと向かい合う北海道稚内市では、ロシアのウクライナ攻撃開始後、テレビで「ロシア語にあふれる街」として紹介された際、ロシア語の看板を問題視する声が市役所に寄せられた。「行ったこともない人が、境界地域の実情を知らずに判断する」典型例だと岩下先生は語る。

「今は島を所有していれば排他的経済水域の所有権を主張でき、海を開発する技術も進んでいる。だから島の取り合いになるわけですよ。島の取り合いになるということは、海に囲まれている島国の日本というのは、ある意味境界紛争の最前線なんですよね」

そのような状況下で、境界意識が欠如していると、目先の情報に惑わされ、誤解をしてしまう場合がある。やはり今、ボーダースタディーズに取り組むことには大きな意義があると言えるだろう。そして、ボーダースタディーズに取り組む端緒となるのが、岩下先生が創始された「ボーダーツーリズム」だ。

ボーダーツーリズムについて、先生はこう語る。

「ボーダーツーリズムは、国境地域の魅力を再発見する新しい観光の形です。国境地帯は一般に『行き止まり』『辺境』『危険』といったネガティブなイメージを持たれがちですが、実際には異文化が接する『交流の場』でもあります。例えば、対馬から釜山へと船で移動するツアーでは、景観や風土が似ているにも関わらず、言語や文化が異なることに気づき、国境とは何かを肌で感じることができます。こうした気づきは観光客にとって新たな学びであり、魅力にもなります。つまり、観光は単なる娯楽ではなく、地域振興や国際理解、さらには平和構築にまで貢献し得るのです。こうした多層的な意義を持つからこそ、ボーダーツーリズムが注目されているのです」

では、この観光客にとって魅力的な学びの場となり得るボーダーツーリズムはどのように生まれたのか。これは岩下先生が「Border Regions in Transition」という国際学会1)でフィールドワークを企画したことに始まったらしい。その時のお話を詳しく聞いた。

「日本で国境を一番感じられる所は、日本と韓国の間にある対馬という島です。日本の島なのですが、韓国人がたくさん来ていてハングルが飛び交っているという面白いところです。そこで、福岡で会議を二日、次は対馬、最後に釜山で1日という国際会議を行いました。対馬はモンゴルとの付き合いがある。それからロシアとの関係が深い。さらに韓国に対してだけじゃなくて、朝鮮通信使などいっぱいコンテンツがある。そんな面白い所はないじゃないかと。福岡→対馬→釜山というセットでツアーをやったら面白いツアーになるなという風に思ったのが、ボーダーツーリズムをやろうと思ったきっかけです。つまりボーダーツーリズムはボーダースタディーズのフィールドワークの中で生まれた発想なのです」

境界が映し出す社会の縮図

興味深いことに、先生は北海道内の多様性についても鋭い指摘をする。「日本の市町村所得ランキングで、北海道は上位10位に3つ入っているが、下位10位にもたくさんある。同じ北海道でも、開拓の歴史や地理的条件によって大きな格差がある」

一つの道内でさえ、これほどの境界と格差が存在する。先生が言う「境界を通して社会の縮図が見える」という言葉の意味が、ここに表れている。

こうして始まったボーダーツーリズムについて、今後の展望を伺った。

「ボーダーツーリズムは今大変ですね」と、先生は語る。ロシア・ウクライナ戦争の続く昨今、日露や中露の国境観光の実施は厳しいのが現実だ。

「行ける場所が限られていますから、ツアーをやるとすると、もう原点に戻るというよりは内なる国境のツアー、だから『国境』観光じゃなくて、ボーダーツーリズム:”内なる『境界』ツアー”みたいなものを今時々やってます。これからやるとしたら、そういう方法でしょう」

前編では、聞き馴染みのない学問分野であるボーダースタディーズや、そこから生まれた新しい観光の形、「ボーダーツーリズム」について伺った話をお伝えした。後編では、そんなユニークな研究をされている先生自身に迫った内容をお届けする。岩下先生は、いったいどんなことを考えながら研究に取り組んでいるのだろうか? 皆さんにぜひ読んでいただきたい。

《後編に続く》

参考文献:

- BORDER REGIONS IN TRANSITION XVII, https://brit.uclancyprus.ac.cy/ , 最終閲覧2025年7月21日.

この記事は、浅見香琳(総合文系1年)、河津双葉(総合理系1年)、齊藤航平(工学部1年)、富山大貴(文学部1年)、村形埜青(薬学部1年)が、主題別科目「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果です。