みなさん、歯科医というと、どんなイメージが浮かぶでしょうか。たくさんの機械であなたの歯を削る人? それともフッ素を塗って虫歯を防いでくれる人? いやいや、そんな人ばかりではないんです。私たちはある研究者にお話を伺いました。その方はなんと、歯科医として働きながら、新しい方法で骨を再生しようとしているのです。さて、「歯」科医なのに「骨」とはどういうことなのでしょうか?

【目黒拓実・経済学部1年/棚橋楓・医学部1年】

歯科医が骨・・・?

平田恵理さん(大学院歯学研究科・助教)は歯科医であり、学生の指導をする教員であり、研究をする科学者でもあります。しかしなぜ、歯科医である平田さんが「骨」の再生に取り組んでいるのでしょうか。この謎を解くには、歯で食べ物を噛む時、どのように骨が歯をサポートするかを想像する必要があります。

平田さんは言います。「歯周病や手術などで顎の骨が減ってしまった場合、入れ歯が安定することが難しくなります。入れ歯やインプラント(人工歯根)で、美味しく食事をするためには顎の骨の量も重要なのです。」

そう、平田さんが取り組んでいるのは、入れ歯やインプラントの土台になる「顎の骨」の再生なのです。顎の骨が元に戻るとどういうメリットがあるのかも尋ねてみました。

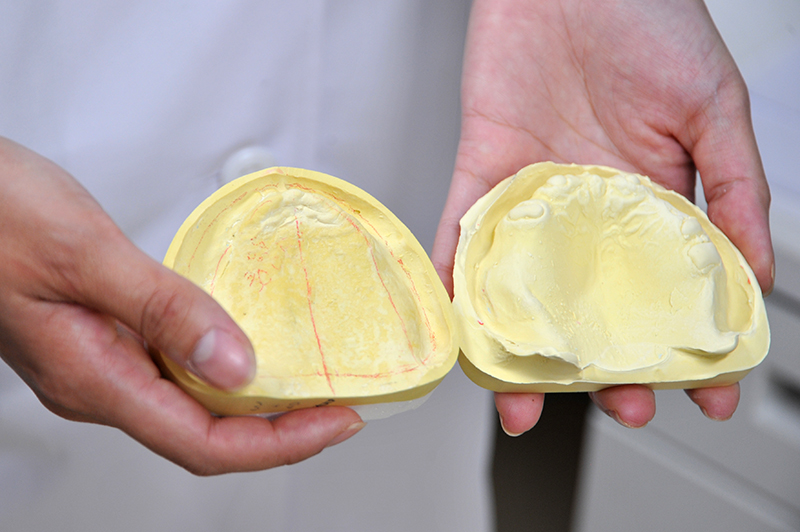

「インプラントが骨にしっかり固定されますし、入れ歯の場合でも支持を確保することができるので安定し、よく噛むことができます。もちろん、骨を再生させるだけではなく、臨床としてはそれぞれの患者さんに適切な入れ歯を作ることも大切です。入れ歯によって表情まで変化しますから。患者さんの顔にあった形まで考えなければいけないんです」

骨の再生に炭素ナノ材料を使う

平田さんが取り組んでいる骨の新しい再生方法とはいったいどのようなものなのでしょうか。骨の再生は、骨を作る細胞である骨芽細胞の増殖によって起こるのですが、活発に増殖させて構造をつくるためには足場が必要です。その足場に、平田さんはカーボンナノチューブやカーボンナノホーンといった炭素ナノ材料を使って実験しているのです。

炭素原子がつながって円筒状の構造をとるのがカーボンナノチューブ、円錐状なのがカーボンナノホーンです。平田さんは、インプラントの原料であるチタン表面にカーボンナノホーンをコーティングして新たなインプラント材料へと応用する研究を行っています。

しかしカーボンナノ物質のうちカーボンナノチューブは、肺がんの原因となるアスベストという物質と似た形状を持っているため、毒性が指摘されています。現在、平田さんが主に使用されているカーボンナノホーンはカーボンナノチューブのような針状構造ではなく、毒性を指摘されている金属触媒を使用していないため、生体への安全性は比較的高いと考えられてます。しかしながら、平田先生は炭素ナノ材料の生体応用を目指すにあたって、カーボンナノホーンの安全性にも留意しながら日々研究を進めています。

平田さんの三つの目標

平田さんには目標が三つあるそうです。一つ目は、臨床応用を可能にする、という研究の目標。つまりカーボンナノチューブ等の安全性が証明され、実際に人間に応用することです。技術が発展していけば、骨の再生原理はどの部分も同じなので、顎だけでなく他の部分の骨にも応用できるのではないか、と平田先生は考えています。

二つ目の目標は、歯科医としての目標。平田さんは今、「歯科医の責務」を感じているのだとか。これはどういう意味なのでしょう。

「歯医者にやってくる患者さんはみな、歯のどこかに不具合があるわけですが、それを治療するだけが歯科医の仕事ではないと思うんです。不具合の原因を患者さんに正確に伝えて、治療して良くなった状態を維持することが大切です。これは歯科医の責務だと思います。私は、治療後も患者さんがずっと良い状態を維持できるように心がけています」

三つ目の目標は、「研究も臨床も教育もどれもやりたい」というもの。平田さんが一番尊敬している教授の言葉だそうです。

「研究であれば新しい発見をするのは面白いし、臨床であれば人の生活にかかわる仕事なのでやっぱり喜んでもらえます。そこまでいかなくても人のお口の機能を回復できるのはいい仕事だと思います。あとやっぱり教育。学生さんと一緒にやるのは結構楽しいですよね。今はまだ研究も臨床も教育も完璧にはできていなくて悔しいですけど、頑張っていきたいです」

超高齢社会に向かって、今後も入れ歯やインプラントが必要な人はどんどん増えていくでしょう。そうなってもストレスを抱えず元気に生活できるように、平田さんは研究をつづけます。科学者として、歯科医として、教員として、三匹の兎を追いかけながら。

この記事は、目黒拓実さん(経済学部1年)と棚橋楓さん(医学部1年)が、学部授業「北海道大学の「今」を知る」の履修を通して制作した作品です。