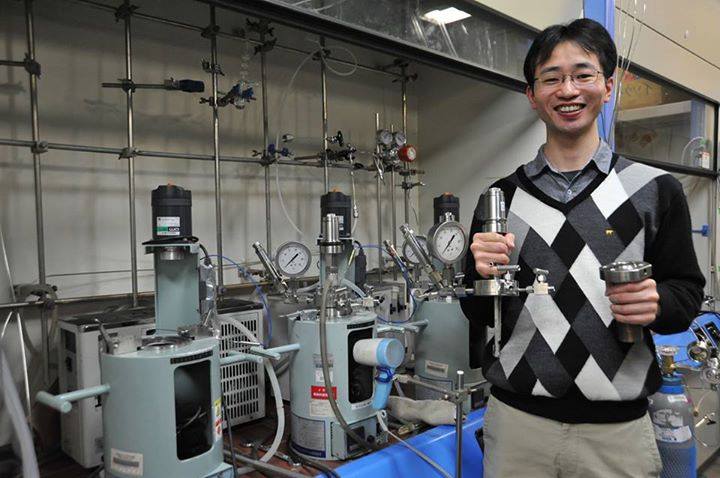

バトンは、小林広和さん(触媒化学研究センター助教)に渡りました。

小学生の時は気象予報士にあこがれていた小林さん。“研究者になりたい”と思ったのは中学1年の理科の先生との出会いがきっかけでした。「授業以外でやる科学実験が楽しくて。色が変わったり、モクモクと茶色い二酸化窒素が発生する実験には特に夢中になった。科学の中でも、“化学”が一番しっくりきたんです」

大学生の頃には、パソコンで作曲することに夢中になり、ゲームのBGM制作をしていた時期もありましたが、「音楽の道に進むことは考えなかった」と研究者への道がぶれることはありませんでした。

東京工業大学で博士過程を終える2008年度の秋、北大で現職の公募がありました。小林さんは「行くしかない!」と手を挙げますが、埼玉在住のご両親は「なぜいきなりそんな遠い所に」と反対。小林さん自身も北海道は未知の場所でしたが、「北大は研究環境がいいし、チャンスなんだ!」と“研究者への道”を貫くために、ご両親を説得したそうです。

着任後は、研究に没頭します。そして2013年の春には、研究の成果がプレスリリースされました。

身近な活性炭を触媒として使い、バイオマスを糖に分解するという研究です。バイオマスとは、植物廃棄物、家畜排せつ物、食用としない農作物などを指し、再生可能な資源として注目されています。

バイオマスを、燃料や分解できるプラスチックなどに再生するには、糖に分解する必要があります。しかし、木、稲わら、サトウキビの搾りかすといった、いわゆる“カス”のようなバイオマスは、非常に硬い素材で、分解は難しいものでした。高価な酵素や、取り扱いに注意が必要な硫酸をつかう実験が行われてきましたが、いずれも効率的な分解には改善の余地がありました。

そこで小林さんは、バガスと呼ばれるサトウキビの搾りかすを活性炭と混ぜ、細かく砕いてみました。次に高温の弱酸性の水中に数分間つけると、化学反応が起き、活性炭がバガスを分解し、糖に変えたのです。安価で簡単に入手できる活性炭を使ったこの方法は、発表当時、各メディアにも取り上げられ注目されました。

小林さんは、研究室の学生に「研究にのめりこんで、狭いところしか見えない研究者にはなってほしくない。視野を広く持って研究してほしい」と願っています。活性炭の触媒は、「偶然の発見だった」ということですが、常にアンテナを広げながら研究している、小林さんならではの発見なのかもしれませんね。

次のバトンは、共同研究者でもある、松本謙一郎さん(工学研究院 准教授)に渡ります。