私たちの身の回りの生き物には名前があります。これらは世界中の分類学者が長い時間をかけて一つ一つ研究して名前を付けてきた成果であり、現在約175万種が発見され名前が付けられていると考えられます。しかし、人間生活に深いかかわりを持たないマイナーな生き物の多くには名前がなく、それどころかどこにどんな生き物がいるかすらわからないのが現状です。私はそんなマイナーな生き物の一つであるヒラムシの分類学に取り組んでいます。

【大矢佑基・理学院修士1年】

ヒラムシという生き物と私

ヒラムシとは簡単に言うと理科の実験でよく使われる、切っても切っても再生するプラナリアの仲間です。厳密にいえば扁形動物門有棒状体綱多岐腸目に属する生き物です。体長は1–5 cmほどで、世界中の海に生息しており、磯などで石をひっくり返すと見つけることができます。漢字で書くと「平虫」であるように、厚さは1 mmもないくらいの平たい体をしています。サンゴ礁に生息するヒラムシは色鮮やかなものも多いですが、北海道沿岸に生息するものは地味な色をしていることが多いのが特徴です。

私は学部3年生の臨海実習のときに初めて実物のヒラムシと出会いました。水槽の壁を滑るように這いまわる、この得体の知れない平べったい生き物を見たとき、どこか心惹かれ、ヒラムシの分類学を志すようになりました。

どんなヒラムシがいるかわからない

日本でのヒラムシの分類学はほとんど1940年代で止まったままです。なぜなら、国内にヒラムシの分類学者がいなくなり、研究が途絶えてしまったからです。研究が途絶えている間に、生物学の分野では分子生物学の目覚ましい発展があり、分類学者もDNAの情報を用いて、形態を中心としたそれまでの分類を見直すようになりました。しかし、ヒラムシの分類学はその恩恵をほとんど受けられず、情報の更新はなされませんでした。

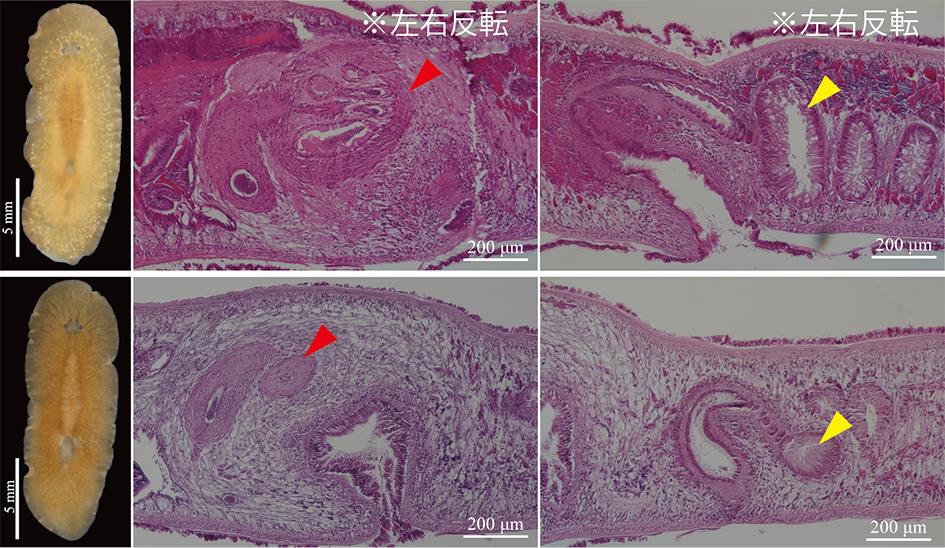

ヒラムシの分類学が遅れている理由はほかにもあります。目の前にいるヒラムシを同定、つまり正体を調べるためには体内の生殖器官の構造を観察しなければなりません。なぜならヒラムシは外見に特徴が少ないものが多く、さらに近縁な種は互いに似たり寄ったりな姿をしているからです。そのために頭尾軸に沿って何百枚も薄くスライスして観察します。この作業は手間と時間がかかり、早くても3,4日かかります。

北海道は四方を海で囲まれ、広大で複雑な海岸線を持っているにも関わらず、極めて限られた場所しかこれまで調査されていません。過去に行われたほとんどの調査では得られた標本が残っておらず、記録が本当なのかもわからないため、実際にどこにどんなヒラムシがいるのか誰にもわかりません。まだ見ぬ未記載種、つまりまだ名前が付けられていない種がいる可能性も大いにあります。

とにかく手のかかる生き物

ヒラムシの分類学に実際に取り組み出して、この生き物がなぜ研究があまり進んでいないのか初めてわかりました。磯に出て石を裏返してヒラムシを探すのですが、なかなか見つからず、うまく見つけたとしてもとにかく扱いが大変ということです。

ピンセットでつまめば簡単にちぎれ、気づいたら溶けていることもあります。ヒラムシの体は非常に柔らかく、また全身に腸が張り巡らされているため、傷ついたり弱ったりすると自身の消化酵素で溶けてしまうのです。

そのため、なるべく傷つけないように筆を使って優しく拾い上げなければなりません。しかし、彼らの多くは石の裏といった暗い場所を好み、光が当たると猛スピードで這って逃げていきます。ゴツゴツした石では筆を使って拾い上げるのも簡単ではありません。苦戦している間に石の表面の深いくぼみに逃げ込まれたときは諦めるしかありません。

うまくヒラムシを採集して研究室に戻っても悪戦苦闘は続きます。まず全体像の写真を撮影し、その後標本を作製します。ヒラムシの動きを止めるために、にがりの主成分である塩化マグネシウムの水溶液を滴下して麻酔をかけるのですが、うまく麻酔がかからず、丸まってしまって綺麗な写真が撮影できないこともあります。また、切り方や染色が悪いと生殖器官の構造はしっかり観察できません。まさに職人技の世界です。このような手間暇をかけてやっと捕まえてきたヒラムシの正体がわかります。

生物学の発展とロマンを求めて

私は北海道のどこにどんなヒラムシがいるかを解明することを目指しています。学部時代の卒業研究では調査した地域から未報告のヒラムシを4種も見つけることができました。ゆくゆくは日本全国に調査範囲を広げたいと考えています。

並行してヒラムシのDNAバーコーディングを進めています。DNAバーコーディングとはDNA配列を商品のバーコードのように記録し、DNA配列を見るだけでその生き物を同定できるようにする方法です。そのために多くの種のDNA配列情報を蓄積する必要があります。しかし、一度データベースが構築できれば、体内の構造を調べなくても同定が可能になります。たとえば今までは生態学の調査でヒラムシが採集されることはあっても同定の難しさからほとんど見向きもされてきませんでしたが、DNAバーコーディングが進むことでヒラムシも研究対象として扱うことが可能になり、生態系の理解に寄与することが期待されます。

分類学は分類学者の飽くなき探求心によって支えられています。未記載種の発見といった喜びがこの分野にはまだまだ隠されています。それを求めて私も日々どこかの磯の石をひっくり返し続けています。

この記事は、大矢佑基さん(理学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

大矢さんの所属研究室はこちら

理学院 自然史科学専攻

多様性生物学講座I(柁原宏 准教授)

研究室HPアドレス