自分の身の回りに必要なものといえば何を思い浮かべますか?プラスチックが含まれるものを思い浮かべた人は多いのではないでしょうか?プラスチックは熱を加えることで簡単に形を変えることができ、なおかつ丈夫なため、私たちの生活のいたるところで利用されています。しかしながら、一般的なプラスチックの消費により化石資源の枯渇や地球温暖化、環境汚染などの問題が生じています。そこで今、注目されているのが生物から作られる「バイオマスプラスチック」と微生物に分解される「生分解性プラスチック」です。

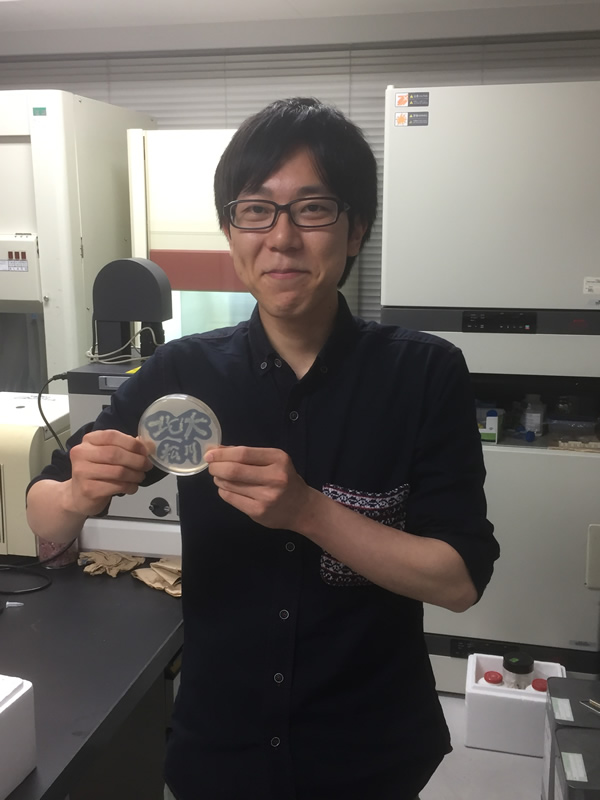

【松川広樹・水産科学院修士1年】

プラスチックが生物から作られる!

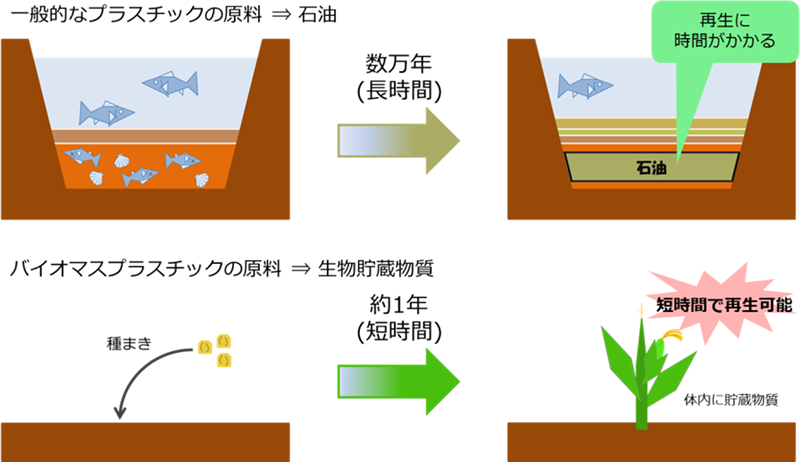

ポリエチレンなど、私たちが一般的に聞いたことのあるプラスチックは主に石油を原料として作られます。一方、「バイオマスプラスチック」は植物や微生物が環境中から吸収した炭素を体内に貯蔵した物質を主な原料としています。植物では光合成によって二酸化炭素を吸収しデンプンに変化させ、体内に貯蔵しています。この物質は石油などの化石燃料とは違い、短時間での再生が可能になっています。

(一般的なプラスチックとバイオマスプラスチックの再生にかかる時間)

また、プラスチックは化石資源を原料としているため、焼却処理すると地中に埋まっていた炭素を燃焼させるようなものなので大気中の二酸化炭素量を増加させます。一方、バイオマスプラスチックは、焼却処理されたとしても生物が吸収した炭素を再度環境中に戻すだけなので、大気中の二酸化炭素をほとんど増やしません。バイオマスプラスチックは、石油から作られるプラスチックが抱える化石資源の枯渇問題や地球温暖化問題を解消できる可能性を秘めているのです。

消えるプラスチック

使われなくなったプラスチックの処理方法の 1 つとして、「埋め立て処理」があります。プラスチックの中には、焼却処理するとダイオキシンと呼ばれる環境汚染物質を放出するものがあるので、これらは埋め立て処理され、環境汚染が生じないように配慮されています。しかしながら、これで問題解決かというとそうではありません。この物質は分解されずにその形状を保ち続けるので、廃棄されたプラスチックの埋め立て場所がなくなってきています。このような使用後の処理問題を解決するのに期待されているのが「生分解性プラスチック」です。このプラスチックは土壌などに埋め立てられることで微生物の餌となり、最後は二酸化炭素と水に分解されて、なくなってしまいます。まさに、「消えるプラスチック」なのです。

いいとこどり?

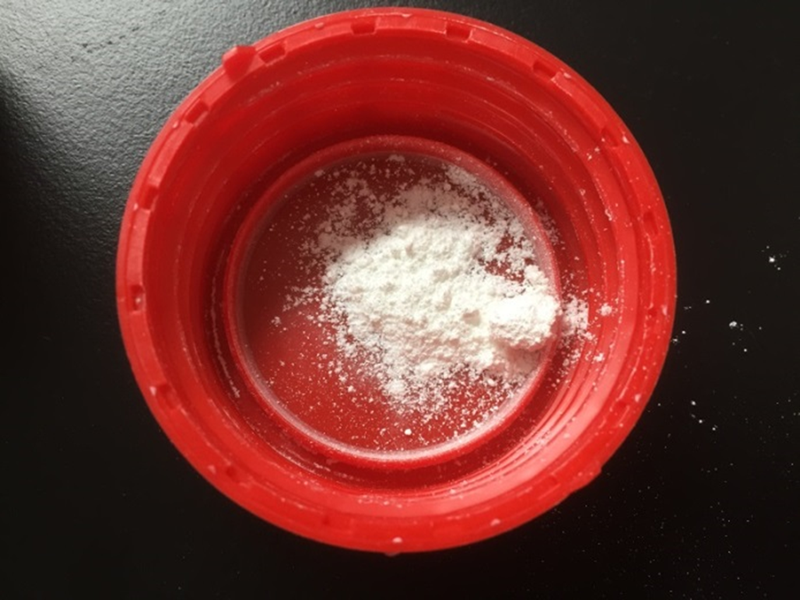

生物から作られ、且つ、微生物によって分解される「いいとこどり」のプラスチックも存在します。一例として、“ポリヒドロキシ酪酸(PHB)” が知られています。

(白い粉末がPHB。バイオマス由来且つ生分解性を持つ「いいとこどり」プラスチック)

この物質は微生物が貯蔵する物質で、他の生分解性プラスチックよりも微生物によって分解されやすい物質です。また、生体適合性があることから医療品の材料として注目されています。しかしながら、この物質は微生物が合成するため、大きさが不均一であること、そのままでは脆い性質があるため物性改善が必要です。そこで、私はPHBを食べる菌が持つ酵素(PHB分解酵素)を用いることでPHBの物性を改善できると考え、PHB分解酵素の性質を調べています。

はじめの一歩

まず、私が行ったのは、PHBを分解する微生物を捕まえることでした。場所は北大水産学部近くの海岸、果たしてとれるのか…?不安と希望を抱えつつ、私はビニール袋(採集したものを入れるため)を片手に海岸へ行ったのでした。

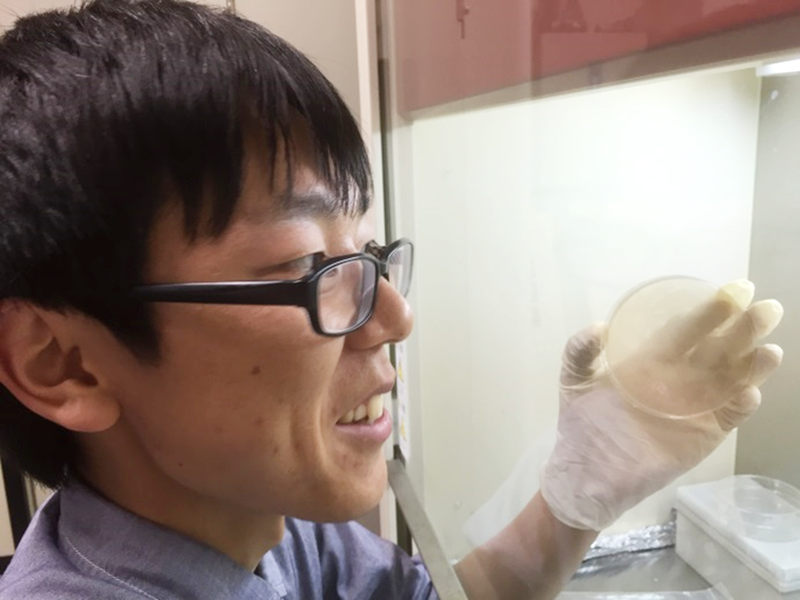

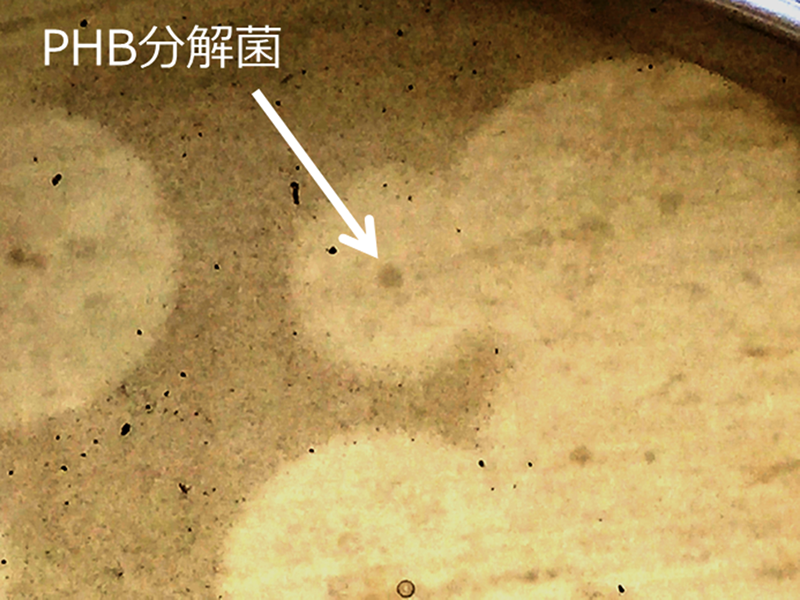

PHB 分解菌の判別

海岸で採集したサンプルは、集積培養という方法で培養して目的の微生物を増やします。今回は、PHB分解酵素を持つ菌がほしいので、PHBを培地の中に入れることで目的の菌だけを狙って増やします。増殖した菌の確認方法として、PHBを含む寒天培地で菌を培養する方法を取りました。もしも、PHBを分解する菌が増えていれば、寒天培地中のPHBを分解して透明斑を作ってくれるはずです。結果は…?

(色が濃い部分はPHBを含んだ培地。円形の白い部分が透明斑。培地のPHBが分解された!)

これにより無事に菌を見つけることができました。現在、この菌が持つ酵素がどのような条件で(例えば温度や塩濃度)PHBを分解するのか調べています。

プラスチックの将来

バイオプラスチックや生分解性プラスチックは通常のプラスチックの欠点を補う性質を持っていますが、製造量が通常のものと比べると少ないのが現状です。その原因として、製造コストがかかることや一般的なプラスチックと比べて壊れやすいことが挙げられます。このような欠点を改善すべく、現在、腐った海藻などの使われていない資源を微生物の餌として利用する製造コスト削減のための研究や、他の物質と混ぜ合わせて壊れにくいプラスチックを作る物性改善の研究が行われています。私の研究は、PHBを分解する酵素の研究ですが、この研究を進めることで将来PHBの物性改善に貢献できるかもしれません。

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、松川広樹さん(水産科学院修士 1 年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションI」の履修を通して制作した作品です。

松川さんの所属研究室はこちら

水産科学院 海洋応用生命科学専攻

海洋生物工学分野(尾島孝男 教授)