10月27日(木)に微小重力アジアシンポジウムの一般講演として、宇宙飛行士で日本科学未来館館長の毛利衛さんがいらっしゃいました。講演のタイトルは「無重力の魅力」。未来館科学コミュニケーター(SC:Science Communicator)の伊藤健太郎さん、浜口友加里さんとともに、無重力についてや毛利さんの宇宙での体験、そして国際宇宙ステーションで行われている研究について、お話しされました。さらに、講演後には毛利さんの考える「科学コミュニケーション」に迫りました。

【栗原利奈・CoSTEP本科生/学生】

【片島幹太・CoSTEP本科生/学生】

(講演の始まりです。和やかな雰囲気が会場を包みます)

無重力?

「おばんでございます」

毛利さんと浜口さんの故郷でもある北海道流の挨拶から、講演会はスタートしました。

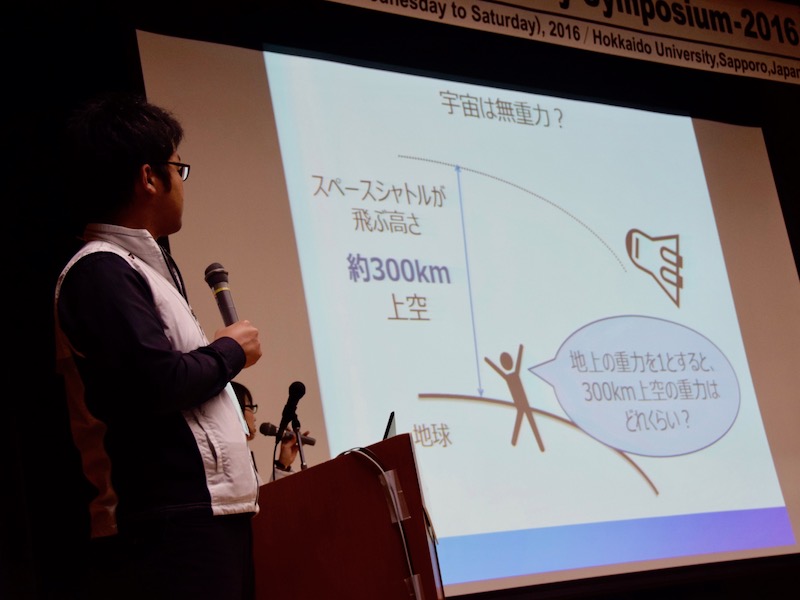

まずは無重力とは何か、ということについて、未来館科学コミュニケーターの浜口さんが説明してくださいました。浜口さんによると地球の上空300kmを飛行するスペースシャトルの重力は、なんと地球の0.91倍!思ったより大きいですが、それでも船内では体が浮きます。これは宇宙空間でスペースシャトルは常に地球の重力によって引き付けられているため、地球に対してはまっすぐ進んでいるように見えて、実は地球に向けて自由落下している状態になるからだそうです。

(分かりやすい図解で無重力の説明がされました)

生命は宇宙で誕生できるのか

今度は毛利さんにバトンタッチして、ご自身の2回の宇宙飛行で行った実験について紹介されました。その時の実験はアフリカツメガエルとニワトリについて、無重力でも生物は正常に生まれるか、というものです。まずはニワトリについて。宇宙に持って行った際に、産卵後数日経っていた卵は孵ったのですが、産卵当日に宇宙に持って行ったものは1つも孵らなかったそうです。これはニワトリの発生の初期段階において、卵の殻と黄身が付着していないと空気が得られないから。無重力の宇宙では、黄身は卵の中心に保たれ、殻に触れることはできません。このニワトリの実験では、すでに地上で受精をした卵が使用されましたが、アフリカツメガエルは宇宙で受精をするところから実験が行われたそうです。その結果……宇宙で受精させても正常な個体が生まれたそうです!重力と生命の誕生の間には、まだまだ謎が隠されていそうです。

宇宙に行くと若返る?

皆さんは生物が「宇宙に行く」と何が起こると思いますか?人間の場合は、重力によって引っ張られている大気に上から押されなくなるため、身長が伸びます!そして顔がむくむため、しわがなくなります!……と、毛利さんは冗談を交えながらも、宇宙空間が生物に与える影響についてお話しされました。

宇宙において、生物は筋力の低下や骨粗しょう症、放射線被ばく等の様々な危険にさらされます。宇宙飛行士の身体も例外ではありません。それにもかかわらず!宇宙で行われた研究の中では、負担ばかりかどうやら老化が抑制されるという結果が出たものもあったそうです。驚きですね…!このように、宇宙での実験には地上での常識を覆すような発見もあります。そして、これらの研究は、生命の本質的な理解に繋がっていく可能性を秘めている、とのことでした。

宇宙で作る新しい材料

宇宙で行われているのは生物の研究だけではありません。私たちの生活に関わる物質の研究も行われています。その例として、国際宇宙ステーションで行われている半導体の実験を、科学コミュニケーターの伊藤さんが紹介してくださいました。コンピューターなどの精密機器に使用される半導体には、シリコンとゲルマニウムの結晶から作られるものがあります。地上だと、熱と重さの関係から生じる熱対流によって、小さな結晶しか作ることができないそうですが、重さのない環境、つまり無重力だと熱対流が起こらず、均一で大型の結晶を作れるとか。この半導体の結晶が作られることで、より高性能で消費電力を抑えたコンピューターが製造可能となるそうです。実用化はまだされていませんが、このように宇宙での実験で開発された材料が私たちの生活の中で活用される日も、そう遠くないのかもしれません。

(壇上での毛利さん。参加者の視点を大事にされていました)

「はーい!質問!対流って何?」ときどき壇上の毛利さんから科学コミュニケーターのお二人に、参加者の目線に立った質問が飛びます。参加者を置いて行かない工夫が随所に光っていました。

「やっぱり地球がいい」

「皆さんは地球以外の惑星に移住してみたいですか?」講演会場に質問が投げかけられました。ちなみに毛利さんの回答は「NO」。旅行なら行きたいけど、一生暮らすならやっぱり地球がいいそうです。これは宇宙に行った毛利さんだからこその感想かもしれません。

今回の講演でも紹介されていたように、微小重力の研究をすると、重力のありがたさを感じられるそうです。マウスの研究では宇宙で受精させた場合、出生率が大幅に下がってしまうそうで、この結果から見ても哺乳類である人類にも重力が大きく関わっていることが想像できます。「この地球で末永く暮らしていくために、個人として何をしたらいいのかを一緒に考えていこう」というメッセージで講演は締めくくられました。

質疑応答では、会場の参加者からの質問を、毛利さんが会場にいる研究者の方々に繋いでいくという珍しいスタイルがとられました。「専門の方が答えた方が詳しく分かる」とのこと。新たなコミュニケーションがその場で創造されていくのを目にしました。

(参加者の質問を受ける毛利さん。この後会場の研究者の方に繋ぎます)

毛利さんが見据える「未来」

毛利さんが見据える未来は、100年後。その頃の地球や人類の状態に危機感を感じているといいます。しかし、危機に直面した時に「科学的な考えを持っていると、自分の判断で見通せる範囲が広がる為、危険に遭遇した際の回避が容易になる」と毛利さんは考えます。つまり「私達一人一人が科学的な考えを手に入れる必要があり、それを実現に導く為に科学コミュニケーターが存在する」その信念のもと未来館館長のお仕事をされているそうです。「科学を文化にすること」。それはすなわち科学が常識として社会の一人一人に受け入れられること、つまり市民の科学的なリテラシーが十分高まるということです。

あれ?…ということは、これが達成された際には、市民に科学を伝えるという役割を持つ科学コミュニケーターの存在は、必要なくなってしまうのでしょうか?この質問に対する毛利さんの回答は…

「今の科学コミュニケーターいらないんじゃない(笑)?でもなくなったら嬉しいよねただ伝えるより次のレベル、共に社会で創るコミュニケーターが必要になるでしょうね。」

市民と研究者、科学コミュニケーターの間のギャップが解消され、社会全体がより高い科学リテラシーを持った状態を作ること。その未来を、あなたも見てみたいと思いませんか?

(科学コミュニケーションについて熱く語ってくださいました)