若松純一さん(フィールド科学センター 准教授)に、アグリフードセンターの食肉加工実習室などで話をうかがいます。中に入るときは、衛生管理に万全の注意を払います。

(手をよく洗い、白衣の表面についた埃などはエアシャワーで吹き飛ばします)

どのようにしてハムを作るのですか

プレスハムの場合で説明しましょう。プレスハムは、日本で創造されたものです。当初は、肉を取っていったときに出る「余り」を寄せ集め、ハムのようにしようと作られた、「ハムに似せたもの」でした。それが北大では逆転の発想で、スジなどの口に残る部分をていねいに除いて作る、手の込んだ美味しいハムになりました。せっかく作るのだから美味しいものを作ろうという、代々の技術職員(技官)の技術者魂のたまものです。

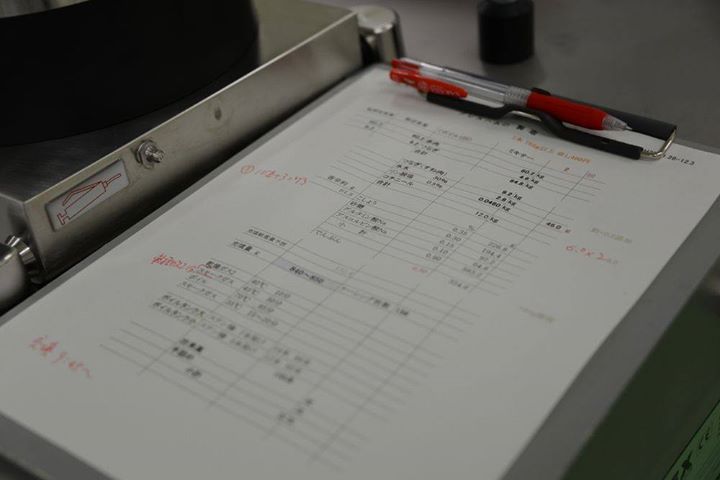

まずは肉を、食塩・発色剤とともに塩漬(えんせき)にします。発色剤の硝酸塩・亜硝酸塩には、肉そのものが持っている赤い色素を固定して、おいしそうな色あいを保つほか、獣臭さを消して風味をよくしたり、細菌の増殖を抑える働きがあります。食塩ともあいまって、肉の保存性を高めます。

中世のころから、硝石(硝酸カリウム)を加えて肉を塩漬すると、色がきれいになるばかりか、当時深刻だった食中毒を防ぐことが知られていました。当時、硝石は火薬の重要な原料であるとともに薬でもあったそうです。ですので、「塩漬する」ことを英語で "cure" といい、「治療する」と同じ単語なのです。

ここに、デンプンをつなぎとして入れ、さらに香辛料類を入れて、撹拌します。この香辛料は、北大ならではのシンプルなレシピで作られています。

これを、空気を抜きながら、定量ずつ袋(ケーシング)につめていきます。ソーセージとは違って肉を塊のまま袋詰めしますから、できあがったハムを食べると肉の食感が残っています。試食した学生は、「あっ、肉だ!」と言います。肉で作っているから当たり前なんですけどね。

つづいて燻煙庫に入れ、摂氏50度で60分ほど燻煙します。

たった60分ですか?

市販の加熱したハムでは、3分とか5分というものが多いですよ。

燻煙といえば香りづけというイメージが強いですが、もともとは防腐のための加工法です。ですから今でも、生ハムやベーコンなど非加熱性のものは、保存性を出すために長い時間、燻煙します。

燻煙は木の種類によって香りが違い、日本人は桜が好きです。色と臭いがぱっと短時間でつき、癖もないからです。それに比べ楢の木は、色や臭いのつきが悪く、渋みもあります。でも、煙が中のほうまで染みこんでくれます。このセンターでは、主として楢の木のおがくずを使っています。

その後は、70度のお湯に浸して加熱します。

うま味が出てしまわないですか

若干のうま味が抜けていきます。でもそれと同時に、塩分も抜けていきます。

ハンバーグを作るとき、肉に塩を入れてこねると、粘ってきますよね。塩には、結着性を出し、肉を固めて弾力性を増すという働きがあるのです。ですから、塩分を多めに入れて結着性を高めておき、この加熱の段階で塩分を抜くほうが、よく結着した、まろやかな味のハムになります。

最近は減塩志向で塩分を少なくする傾向にあります。その結果、結着性を高めるために何か別のものを添加することになります。ほんとは、肉そのものが持つ結着力で固めるほうがよいのですけどね。

ちなみに70度よりも高い温度で加熱すると、肉に含まれるコラーゲンがぐっと収縮して、うま味分を全部放出してしまいます。それより低い温度で長時間加熱してやると、柔らかくておいしい肉になります。

お湯で加熱したらもう一回燻煙し、そのあと2~3℃の部屋に入れて1日ほどおき、味をなじませます。それをシュリンク包装し、もう一回お湯に浸して殺菌し、完成です。

授業では、こうした製造プロセスを一つ一つ体験するのですね

そうです。ただ、食肉として準備されたものからスタートするのでは、料理実習になってしまい、畜産としての教育になりません。ですから、生きた温かい動物が、冷たくなって肉に変わっていくのを手で感ずることも含めて体験してもらいます。

アグリフードセンターには、と畜実習室があります。ここで、豚のと畜は技術職員がやりますが、鶏については学生にやってもらいます。

と畜といっても、生きて心臓が動いている状態で血液を出させる必要がありますから、即死させては駄目です。かといって、苦しんでもがいたりすると肉質が悪くなります。特に豚はとても神経質で、ストレスをかけずにと畜しないと、興奮のあまり体温が異常に高くなって肉が変性し、白く水っぽくなって、使いものにならない食肉になってしまいます。

家畜の育ってきた環境はもちろん、このようにと畜の工程でも肉質が大きく変わってしまうのですから、「食肉」ではなく「生きもの」からスタートして、全体をトータルに学ぶ必要があるのです。

((この日、ハムの製造を担当した技術専門職員の方々。左から日置昭二さん、生田稔さん、富永柾さん)

((この日、ハムの製造を担当した技術専門職員の方々。左から日置昭二さん、生田稔さん、富永柾さん)