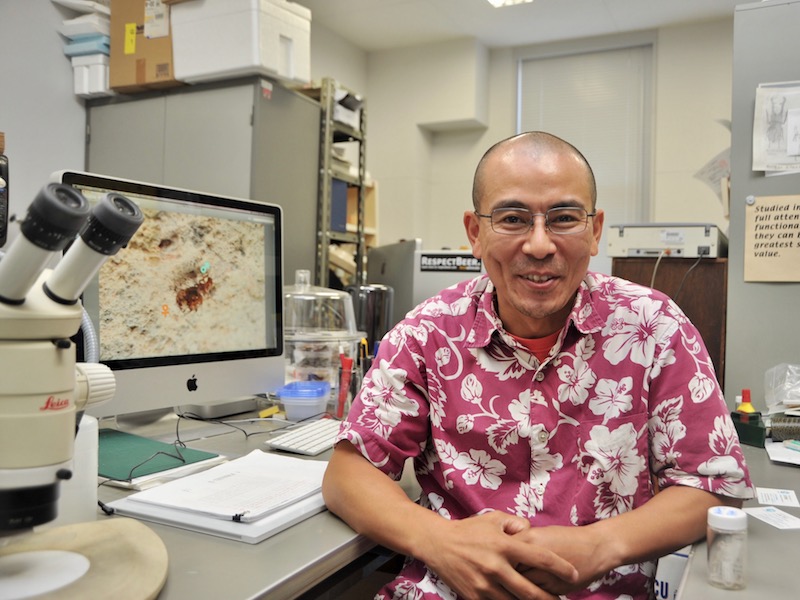

ブラジルの洞窟に住む小さな昆虫、トリカヘチャタテの交尾器がオスとメスで逆転していることを発見し、2017年のイグノーベル生物学賞を受賞した吉澤和徳さん(農学研究院 准教授)。「人々を笑わせ、そして考えさせた」業績に対して与えられるイグノーベル賞ですが、今回の受賞の背景には、長い歴史を持つ北大昆虫学と吉澤さんをつなぐ、一つの物語がありました。受賞研究のこと、研究への想い、吉澤さんにお聞きしました。

チャタテムシとの出会い

今回の受賞の立役者でもあるチャタテムシ。「全ての昆虫が広く研究の対象なんです」と語る吉澤さんですが、その研究の中心になるのは、大きさ1cmに満たないこの小さな昆虫です。チャタテムシと吉澤さんとの出会いは、一体どのようなものだったのでしょうか?

「子どもの頃から甲虫、特にコガネムシが好きでした。大学でも甲虫を学びたいと思い、その専門家がいる九州大学へ。入学後すぐにお目当ての先生のところへ挨拶に行ったのですが、開口一番『君はチャタテムシか、ハジラミをやりなさい』と言われたんです。当時、甲虫を研究している学生が多かったため、空きがあるところ、ということで勧められたのでしょうけど、ショックでしたね……(笑)。でも現在は、結局チャタテムシだけでなく、ハジラミも研究してしまっているという。早いうちから、チャタテムシに取り組めたのはラッキーでした。」

メスのペニス、オスのヴァギナ

今回の受賞理由は「洞窟棲昆虫におけるメスの陰茎(ペニス)とオスの膣(ヴァギナ)の発見」ということでしたが(2014年発行のプレスリリース)、はじめに発見された時はいかがでしたか?

「最初にこのメスペニスを見たのは、共同研究者のCharles Lienhard(今回の共同受賞者でもある)が論文を送ってきた時でした。自分が今オスを見ているのかメスを見ているのかわからなくなるような、不思議な感覚におそわれました。」

そもそも何故このような逆転現象が起きたのでしょうか?

「メスは交尾器をオスに挿入し、交尾器の周りのトゲでオスを逃さないように固定します。長さとして30時間から70時間ほど交尾を行うことになるのですが、その中でメスはオスから精子だけでなく、栄養が入ったカプセルも受け取ります。この栄養を巡ってメスがオスよりも交尾に積極的になり、その結果、このような交尾器の進化につながったと考えています。

オスがメスに栄養を渡し、メスがオスを積極的に争うという交尾行動は、ハエやコオロギなど他の昆虫でも見ることができるのですが、メスがオスに交尾器を挿入するという段階まで形態が変化しているのは、トリカヘチャタテだけです。そこに至ることを可能にする特徴を、トリカヘチャタテはもともと持っていたのかもしれない。その要因の解明をこれから行なっていきたいです。」

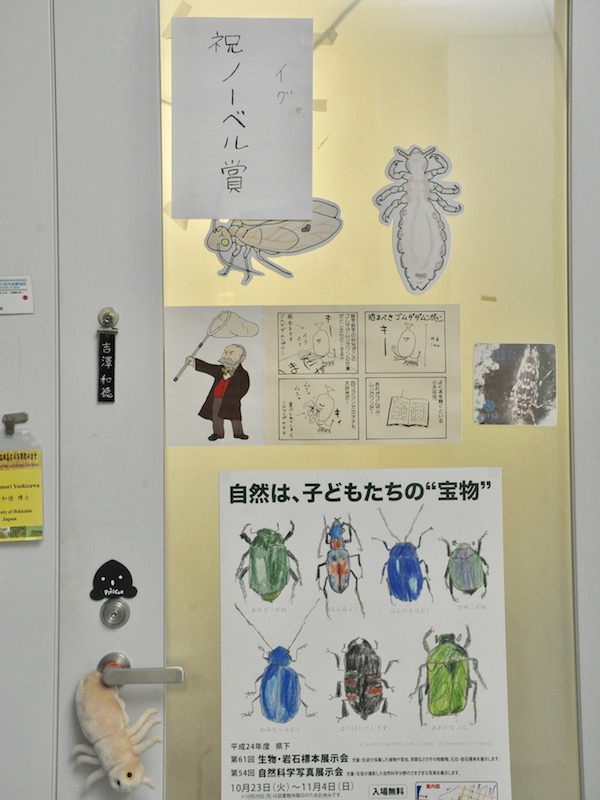

トリカヘチャタテという名前もとてもユニークですよね。姉弟が性別を入れ替えて宮中で暮らす様子を描いた平安時代の古典「とりかへばや物語」から、その名前をつけられたとお聞きしました。

「ええ、ずいぶん考えました(笑)。性に関わることだけに、直接的すぎず、且つ語呂が良い名前を、と探している時に『とりかへばや物語』の存在に気がつきました。名前というものはやはり重要で、今回の論文のタイトルも『Female Penis, Male Vagina, and Their Correlated Evolution in a Cave Insect(洞窟棲昆虫の「雌の陰茎」と「雄の膣」の相関した進化)』と、ダイレクトな表現にしたことが受賞につながったのかもしれません。」

研究という歴史を積み重ねていく

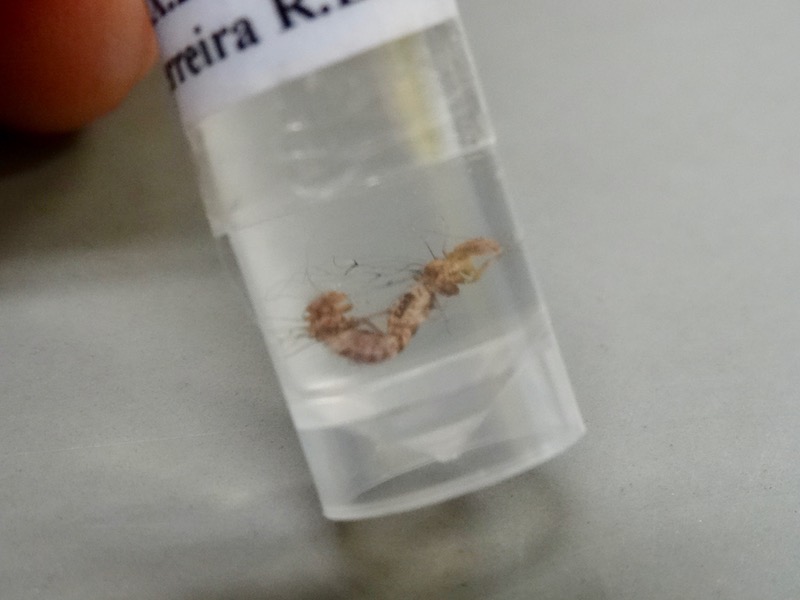

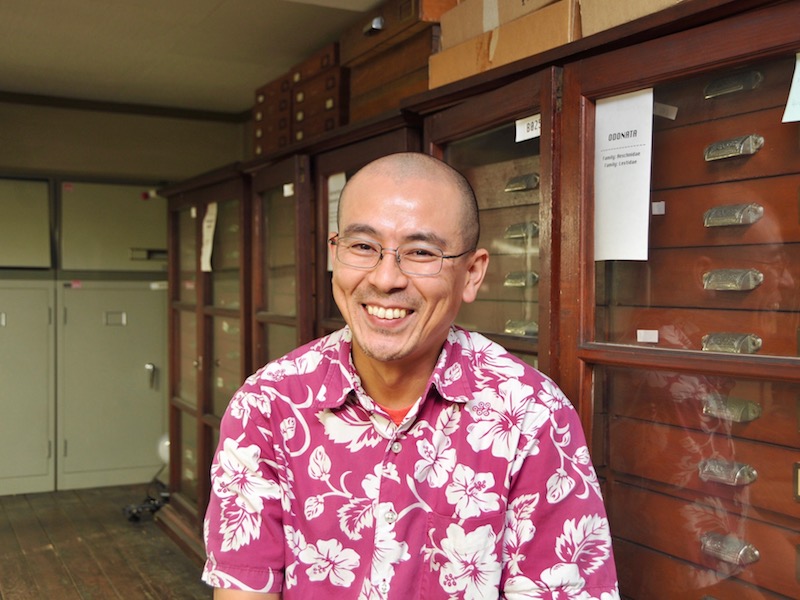

吉澤さんの研究とも深いつながりがある標本庫を案内してもらいました。防虫剤の香りに包まれたその部屋には、札幌農学校時代から積み重ねられてきた研究の成果、多くの標本があります。1902年に松村松年によって開かれた昆虫学教室。実は、その頃からチャタテムシの研究が行われていました。吉澤さんの所属する昆虫体系学研究室も、その系譜に連なっています。

「日本で初めてチャタテムシの研究をした岡本半次郎が、100年以上前に研究していた標本がこちらです。九州大学にいた修士時代、僕は北大までこれらの標本を借りに来ていました。」

吉澤さんが出してくれた標本箱をよくよく見てみると、「K. Yoshizawa」の文字がありました。

「これは僕が1995年(修士1年の時)にラベリングしたものですね。その後、2000年に北大に着任しました。大学院時代には、はるばる九州から借りに来ていたのに、今では研究室を出て30秒で手が届く。とても贅沢ですよね。」

「イグノーベル賞のキャッチフレーズに『誰も真似できない、そして真似すべきではない』というものがあります。その点から言えば、僕らの研究はイグノーベル賞っぽくないと思うんです。それは結果としての発見が面白かっただけであって、何か特別な研究の手法をしているわけでもない。この分野の誰もがやっているように、未知のものを掘り起こして記載していくという、ごく普通のものです。そういう意味では、分類学、形態学が賞をもらったと思っています」

性の概念を揺るがすほどの大胆な発見とは対照的に、吉澤さんはとても謙虚でした。そして、そこには礎を築いて来た巨人たちへの敬愛がありました。岡本半次郎の研究から、吉澤さんの学生時代、そして現在……こうやって研究という歴史が紡がれていくのですね。

最後に一つ質問を。正直なところ、今回のイグノーベル受賞は嬉しかったですか?

「もちろん、嬉しかったです。実は、ずっとイグノーベル賞をウォッチしてきた一人ですので。調査があって授賞式には出られなかったので、出先の民宿で中継を見ながら、自分の名前が読み上げられるまでは『騙されてるんじゃないだろうか……』ってドキドキしてましたけど(笑)。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事:

【速報】北海道大学農学研究院 吉澤和徳さん(准教授)が2017年イグノーベル生物学賞を受賞!

松村松年が開いた昆虫学に関してはこちら

#1 エルムの森にたたずむ石壁(前編)

#2 エルムの森にたたずむ石壁(後編)