河川の生態系が河川のレジャー利用にどう関係しているか、根岸淳二郞さん(環境科学研究院 准教授)らの研究グループが調査し、論文にまとめました。その内容について、話をうかがいます。

どんなことが明らかになったのですか

河川で釣りをしたり泳いだり、あるいは河川敷で野球をしたり堤防を散歩したりと、河川の周辺は様々な形でレジャーに利用されています。こうしたレジャー利用の実態が、河川の生物多様性や、構造、水質、周辺の人口などとどう関係しているかを、大規模なデータを使って分析しました。国土交通省が、日本全国にある109の一級河川で、河辺をレジャーで利用した延べ600万人について調べたデータを利用したのです。

(実験室にある水槽では、川に住む生き物たちが飼われています)

その結果、河に棲む魚の種類が多いほど、言い換えると生物多様性が高いほど、釣りやボートなど水辺での遊びで河川を利用する人が多いことがわかりました。また、生物多様性だけでなく、河の岸辺が護岸で覆われている割合、砂州がどのくらいあるかなど河川の構造や、河川の濁りぐあい、さらには周辺に住む人の数も、河川がどれだけレジャーに利用されるかに影響を与えていました。

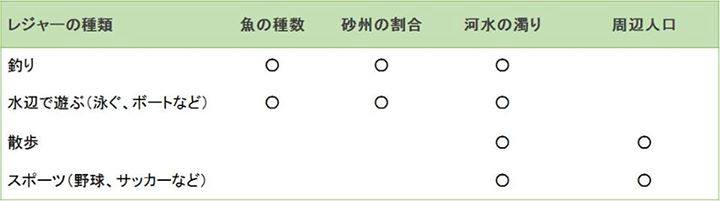

ただし、どのレジャーに影響を与えるかは、下の表に示したように、要因によって違います。魚の種類や砂州の割合は、釣りをしたり泳いだりする人たちの数には影響を与えますが、水辺で散歩したりスポーツをしたりする人の数には影響を与えません。

(レジャーの種類ごとに、利用者数に影響を与える要因に○をつけて示しています)

興味深いのは、水の濁りぐあいです。釣りや泳ぎなど、水と密接に関わるレジャーだけでなく、散歩やスポーツなど、周辺でのレジャーにも影響を与えています。散歩をするにしても、きれいな水辺で、という気持ちが働くのでしょうね。

この研究の意義は、どこにあるのでしょうか

この研究のミソは、「生態系の価値」という、計ることの難しいものを、新しいやり方で定量的に計った点にあるのです。

生態系が人間に対し提供してくれる価値、サービスには、食料や薪などの「供給サービス」、森林が雨水を蓄えてくれるなどの「調節サービス」のほかに、「文化的サービス」があります。観光やレジャーの場所を提供してくれるサービスです。

こうした価値(サービス)を計るのに、経済的価値に換算するというやり方があります。たとえば、「この生態系を守るのに費用をいくらまでなら負担しますか」などと聞くのです。でも今回は、違うアプローチをとりました。利用している人の数で価値を計ったのです。そして文化的価値、それも“美しい、気持ちがいい、楽しい”といった気持ちの部分の評価に取り組みました。

こうした研究を積み重ねていけば、「生物はたくさんいたほうがいい」「やっぱりきれいな景観があったほうがよい」ということが、目に見えるようになると思うのです。それは、河川の環境を守る人たち、河川を管理する人たちが、仕事をするうえでの励みにもなると思います。

(栃木県湯西川で水生昆虫を採集する根岸さん。写真提供:根岸さん)

なぜ一級河川で調べたのですか

河川の利用実態について詳細なデータが揃っているのは、国が管理している一級河川だけです。小さな河川については、誰も情報を持っていません。国土交通省が持っている一級河川についてのデータは、世界的に見てもほとんど類がない、貴重なものです。

また国は、河川管理のあり方について問題意識を持っているはずです。1997年に「河川法」を改正し、河川管理の目的は「治水」と「利水」だけでなく、「河川環境(水質、景観、生態系等)の整備と保全」も目的の一つであるとしました。その意味で、私たち研究者が示したことに対し、施策で反応し管理の方法を変えてくれそうなのは、国なのです。

私自身にも、これからの河川管理はどうあるべきかという問題意識があります。70年代に比べ、近ごろの河は大きく変化しています。札幌の豊平川でもそうですが、河辺に木がこんもり茂っています。昔の河辺には、こんなに木はありませんでした。また川底が下がって“渓谷”みたいになってきています。上流にダムを造り、また川筋をまっすぐにしたからです。

あと50年も経つと大きな問題になるでしょう。そのときのためにも、今後は、河川環境の変化と、人々の満足度や使い方の変化との関係なども調べてみたいと思っています。

(愛知県の木曽川で水質調査をする根岸さん。写真提供:根岸さん)

どうして、河川生態学という分野に進んだのですか

小学生の頃から釣りが好きでした。そして山に入って釣りをしていると、一番気になるのが砂防ダムです。魚は昇れないので、棲息しにくくなり、減っていきます。「何とかならないのか」「自然に優しい砂防ダムはできないのか」と思いました。

それで、自然環境を守る、生物多様性を守るために自然科学をやりたい、それも森や河に関係することをやりたいと思い、農学部に進みました。砂防工学というのは、工学部ではなく農学部にあるのです。

夏には月の2/3くらい調査に出かけます。冬はあまり出かけないで、論文にまとめることに力を注ぎます。釣りには、あまり行かなくなりましたね。忙しいこともありますが、喜びが減ったからです。研究のために川に潜ることが多く、魚がどういうところにいるか知ってしまいました。おかげで、「やっぱり釣れた」となって面白くないのです。