国内でCOVID-19流行が確認されてから、5年経ちました。あっという間のこの5年間は、私たちがどう感染症と付き合っていくのかを考える時間となりました。

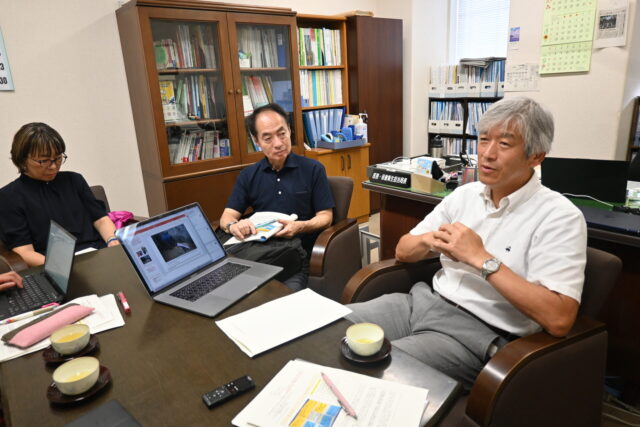

国立感染症研究所で高病原性ウイルスを研究し、札幌市保健所で対策の現場を指揮してきた西條政幸さん。SARSからCOVID-19までの見取り図、ワクチンがもたらした変化、そして日本の対策が抱えた倫理的課題までお話を伺いました。

どれくらい広がり、どう広がったのか――そして「全身の病気」という見方

COVID-19は、20219年12月から中国・武漢市から発生した動物由来の新規コロナウイルス(重症急性呼吸器症候群ウイルス2型、SARS-CoV-2)による感染症です。COVID-19流行は、武漢での流行初期の段階からSARSとは桁違いの規模の大きさで始まりました。

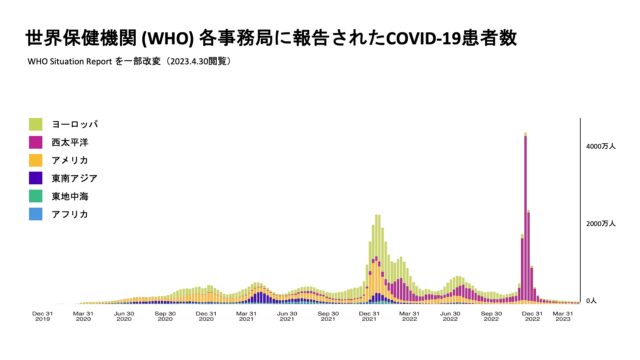

2020年から2021年にかけて、オミクロン株SARS-CoV-2が出現する前までの、武漢株由来SARS-CoV-2による流行期COVID-19流行規模は地域差も大きく、欧米やインドで流行が目立ちました。その一方、西太平洋地域やアフリカの流行規模は相対的に小さい状況でした。その地理的な偏りは、オミクロン株が出現することで薄れました。

原因ウイルスがアルファ株、デルタ株、オミクロン株などと移り変わり、それに連動しながら「ステイホーム」や緊急事態宣言、医療ひっ迫、蔓延防止措置、マスク着用「個人判断」、「5類移行」、行動制限終了などと、私たちが日常で目にしていたこれらの情報に「そうだった、そうだった」と、いま思い返すことができます。

このような社会の波を振り返りながら、西條さんはこうまとめます。

「オミクロン株が出現することにより、流行規模の地域差が薄れました。それまでの2年間では地域ごとの波の高さが違いましたが、オミクロン期には『どこでも流行する』ようになり地域毎の流行規模に差がなくなりました」

広がり方の仕組みを見ると、鍵になったのは一部の患者が多くの人への感染減になるという “スーパースプレッディング”とよばれるものでした。この現象自体はSARSでも見られましたが、COVID-19では「うつしやすくなる時期」が早いことが流行規模を左右する決定的要因でした。

「スーパースプレッディングという人から人への伝播様式は、SARSや別の動物由来コロナウイルスによる中東呼吸器症候群、そして、COVID-19に特徴的な現象です。ただ、COVID-19では“人にうつしやすい時期”が早いため、同じ仕組みでも規模が大きくなりました。早いタイミングで周囲に感染が起きやすいことが、波を押し上げたのです」と西條さんは説明します。

病気の中身に目を向けると、オミクロン株SARS-CoV-2によるCOVID-19流行までのCOVID-19は単なる呼吸器感染症ではありません。重症例では骨髄で血球貪食症候群の所見が見られたり、死亡例では甲状腺・膵臓・精巣など肺以外の臓器でもウイルス増殖が確認されています。

「武漢株由来SARS-CoV-2によるCOVID-19は、肺炎症状が前面にでていますが、実際には“全身の病気”として理解したほうが、臨床症状、検査所見、高い致命率などの説明がつきます。COVID-19は全身感染症なのです」

社会の力で、対策することができた

現場の画像所見からも、単純な“上から下へ降りてくる炎症”だけでは説明しきれないケースが見えてきました。札幌市の胸部CTでは、胸膜直下に特徴的な陰影が出る例が少なくありませんでした。

「喉で増えたウイルスが単に下気道へ“降りた”だけでは説明しきれない像が一定数あります。私は、SARS-CoV-2が血液を介して肺に到達し、そこでウイルスが増殖して肺炎に進む可能性も考えていました。COVID-19ワクチンの効果の高さはこの説で説明がつきます」と西條さんは話します。

この“血液で運ばれる可能性”という見方は、なぜ血液中の抗体が決定的に効くのか、という点につながります。mRNAワクチンの臨床的な効き目は、致命率の低下としてはっきり可視化されました。

「血中に中和抗体ができると、血液中のSARS-CoV-2にその抗体が結合し、各臓器でのウイルス増殖を抑えられます。だから、全身感染の様相が強かった時期には、とても大きな効果が出ました。国内でも2021年に接種が広がると、死亡者数が目に見えて減りました。速やかに接種体制を全国津々浦々で整えられたこと自体は、日本社会の力だと思います」と、行政も、市民も、社会の力として存在していたと西條さんは続けます。

一方で、ウイルス側も変化しました。

「オミクロン期に入ると、ウイルス血症はほとんど見られなくなり、病態は呼吸器感染症に近づきました。ワクチンの効果は認められていますが、その効果は限定的になりました。私はワクチンが弱くなったというより、ウイルスの性質と病態の変化によって、効果の“見え方”が変わったと理解しています」

隔離だけに頼ると生まれる困りごとと、科学と人権をどう両立させるか

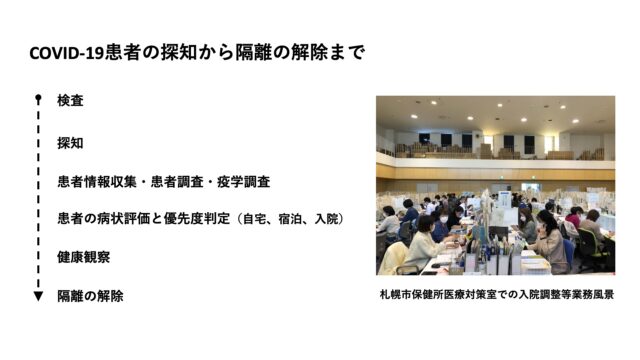

日本では隔離を基盤にした抑制策がとられました。しかし現場では、思わぬ“逆流”が起きました。陽性がわかった瞬間に一般医療へアクセスしづらくなり、療養ホテルに移ったあとに悪化して救急搬送される例もありました。家族に陽性者が出ると、介護や福祉の支援がまとめて止まり、世帯全体の入院・受け入れ先を同時に調整する必要に迫られることもありました。

「感染した人を責める空気が広がってしまいました。隔離が“標準”になると、差別や偏見につながることがあります。現場では、その副作用を強く意識するようになりました」と西條さんは率直に語ります。対策が人を守るためのものであるなら、対策そのものが新しい脆弱性を生んでいないか、つねに点検する必要があります。

では、どのように両立させればよいのでしょうか。

「科学に基づく対策は不可欠です。ただし、個人の尊厳や人権を尊重することに配慮した対策でなければなりません。感染は『息をする・食べる・触れ合う』といった日常の行為と地続きですから、それだけに感染症対策は、実際に実践することは困難なのです」と西條さんは話します。

そして、視点の転換を提案します。

「市民に何を“お願い”するかより、社会として何を“提供”できるかを考えることが、公衆衛生に従事する私たち行政の仕事です。平時から、ワクチンや治療薬、医療・生活の受け皿を迅速かつ公平に届けられる仕組みを準備することが重要です。提供の設計があってこそ、お願いが現実に機能します」

ルールとともに“対策法を適切に届ける仕組み”を作ることが、結果として社会全体のリスクを下げるという考え方です。

「お願い」より「提供」を先に――ここからともに考える場へ

最後に、これからの方向性を言葉にしていただきました。

「たとえ感染したとしても、どんな人にとっても優しい社会にしていきたい。排除ではなく、受容です。社会防衛を理由に一律の隔離へ流れるのではなく、必要な支援を先に差し出す発想に切り替えたいですよね。研究と行政の両方を知る立場として、そのための現実的な仕組みづくりを進めたいと思います」

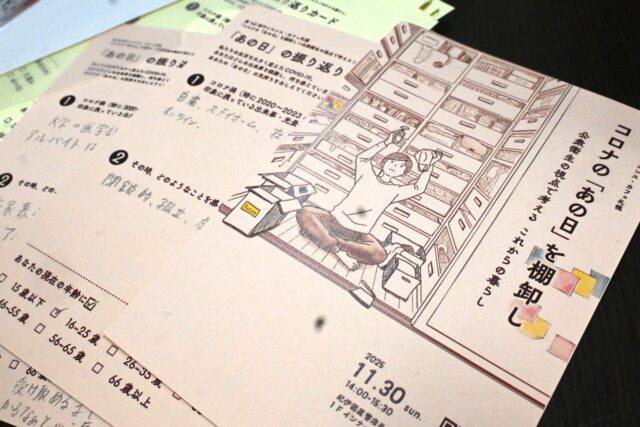

この視点を出発点に、市民の方々とともに、コロナのことを振り返る第145回サイエンス・カフェ札幌【コロナの「あの日」を棚卸し-公衆衛生の視点で考えるこれからの暮らし】を開催します。わたしたち一人ひとりが経験したコロナの「あの日」とは--。

第145回 サイエンス・カフェ札幌

【タイトル】コロナの「あの日」を棚卸し-公衆衛生の視点で考えるこれからの暮らし

【日 時】2025年11月30日 (日) 14:00‑15:30(開場:13:30)

【場 所】紀伊國屋書店札幌本店 1F インナーガーデン

(北海道札幌市中央区北5条西5-7 sapporo55 1F)

【ゲ ス ト】西條 政幸(さいじょう・まさゆき)さん/札幌市保健福祉局 医務・保健衛生担当局長

【聞 き 手】沼田 翔二朗(ぬまた・しょうじろう)/北海道大学CoSTEP特任助教

【参 加】事前申し込み不要、参加無料

【人 数】50名程度

【主 催】北海道大学CoSTEP/ 総合イノベーション創発機構 ワクチン研究開発拠点(IVReD)

※このイベントは、「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業」の一環として開催します。