起こりえるかもしれない危機、あり得るかもしれないリスク、未来を今から想像するのは簡単ではありません。ただ、事が起こってから後悔はしたくない、北大では未来を見据えて走り始める「いつかのための研究」があります。この「いつかのための研究」シリーズでは、CoSTEPが北大の複数の研究組織とコラボレーションし、来るかもしれない「未来」のために、「今」から始める研究について迫ります。

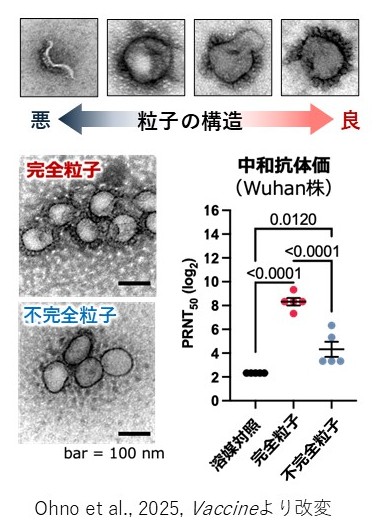

電子顕微鏡の画面に、“トゲ”が美しく並んだ粒子が現れた。新型コロナウィルスの全粒子ワクチンで最も壊れやすいスパイクを守る鍵は、培養温度を“たった4℃”下げた33℃。通常培養は37℃で行われる、この温度を下げることで細胞死が抑制できるのではないかと考えた。

当たり前を疑う視点が、研究を前に進めるー-。今回お話を伺ったのは、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所でワクチン研究に携わる大野先生。動物好きな幼少期、毒草に興味をもった高校時代、そして研究者の道へ。「なぜ人はインフルエンザで死ぬのか?」にも挑む、大野さんの研究に迫る。

研究の日常――素朴な疑問と観察から

現在、北海道大学では、チームでの研究と個人での研究の大きく2つに取り組んでいるとお聞きしました。

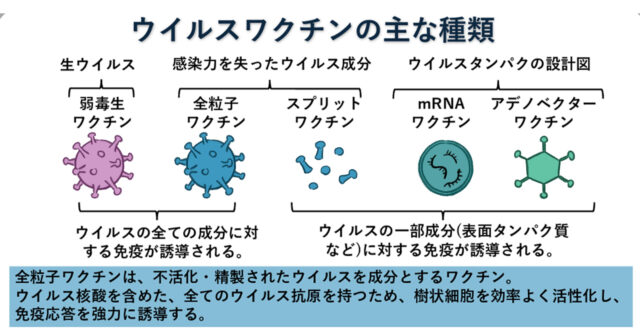

大野 私たちは、インフルエンザや新型コロナウイルスなど、感染症予防のための「全粒子ワクチン」を開発しています。全粒子ワクチンとは、ウイルス全体を不活化させて作るワクチンのことです 。

まず、チームでの研究では、周りの先生方が立ち上げた「今より良いインフルエンザワクチンを作ろう」という大きなプロジェクトに、途中から加わりました。製薬メーカーや大学の研究者が一緒に進める枠組みで、私はマウスを使ってワクチン接種後に誘導される抗体の量や副反応につながる炎症応答を調べる担当でした。

ワクチンの研究においては、免疫や感染症そのものの専門の先生方が取り組むことがほとんどです。でも、私は学部時代には獣医学部に進み、毒性学の教室に通い、代謝等のことを研究してから、現在の病原体や免疫に関わる研究に取り組んでいます。そのため、他の方とは研究バックグラウンドが異なります。だからこそ、既存の取り組みに対して、ふと疑問を抱くことがあります。

たとえば、チーム内では「試作ワクチンは炎症を起こさない」というのが前提でプロジェクトが進んでいました。そこで私は、測定のタイミングが遅すぎるために炎症反応が見過ごされているのではないかと疑問を抱いたわけです。より早いタイミングでマウスの血液を調べてみると、やはり炎症反応が起きていることがわかりました 。さらに、サルの実験でも、問題にならない程度ではありましたが、ワクチンの量に依存して発熱が起こることが確認されました。

既存の研究に、疑問を投げかけることで、新たな事実が見えてくることがあるのですね。

大野 「条件によっては熱が出る」という事実を示したのは意味がありました。他分野から来たことで「当たり前」とされていたことを疑い直せました。

このようなやり取りを通じて正確さを保つこと。それが、最終的には研究の信頼につながりますし、つくる側の誠実さだと思っています。

新型コロナワクチン研究で見つけた突破口 ― 「33℃」が開いた可能性

チームでの研究では、新型コロナの全粒子ワクチン研究にも取り組まれているそうですね。

大野 新型コロナウイルスはインフルエンザウイルスに比べて、構造が非常に「壊れやすい」という特徴があります。そのため、ワクチンを作る過程でウイルスがどんどん壊れてしまい、ワクチンとしての効果が上がりづらいという問題があります。

インフルエンザウイルスは、粒子の構造が比較的安定しています。多少操作をしても粒子の形は保たれるんですが、それに比べて新型コロナウィルスはとてもデリケートです。特に表面のスパイクタンパク質がすぐに壊れてしまう。全粒子ワクチンをつくろうとしても、形が崩れてしまい、免疫を十分に誘導できる粒子が得られないんです。

確かに、新型コロナのワクチンといえば「mRNAワクチン」が主流でしたよね。

大野 そうです。mRNAワクチンは、ウイルスの遺伝子の一部を投与して体内でスパイクを作らせる仕組みなので、「スパイクが壊れる問題」とは別の方法で解決しているわけです。ただ、mRNAは特定のタンパク質だけを標的にするので、ウイルスが変異すると効き目が下がってしまう可能性がある。その点、全粒子ワクチンなら全てのウイルスタンパク質に対する免疫が誘導されるので、変異にもある程度対応できる強みがあります。

その「全粒子」にこだわったと。

大野 はい。インフルエンザの研究で「粒子を壊さずに作ったワクチンは強力に免疫を誘導すること」を実感していたので、新型コロナでも挑戦する価値があると思いました。ただ、やはり最大の課題は「どうやってスパイクを壊さずに残すか」でした。

通常、ウイルスの培養は人の体温に近い37℃で行われますが、37℃に特別な根拠があるわけではありません。ウイルスを回収する際、37℃では培養細胞が死んでしまい、ウイルスの膜もボロボロになってしまいます。

そこで私が試したのが、ウイルスを育てる温度を33℃に下げるという方法でした。培養温度を少し下げて、細胞の死滅を穏やかにすれば、ウイルスの品質が改善するのではないかと考えました。

33℃という温度設定は、どのように思いつかれたのですか?

大野 細胞が死んでいくのは、酵素反応の連続です。培養温度を下げれば、その反応を穏やかにできるのではないかという、単純な考えです。

ただ、これまでの慣習では、ウイルスの培養は37℃が当たり前でした。実際、世界中どの研究室でもそうしている。でも私は「なぜ37℃なのか?」と疑問に思っていたんです。呼吸器の表面温度は実際には33〜34℃くらいですし、「ならば下げてみよう」と試したんです。

結果はどうなったんでしょうか。

大野 実際に33℃で培養してみると、ウイルスの表面にあるスパイクタンパク質がしっかり残りました。電子顕微鏡で観察したとき、トゲトゲが並んでいる粒子が見えたんですね。

そして、それらを実際にマウスに打ってみたら、従来条件で作ったものよりも抗体の量が飛躍的に増え、実験的にウイルスを感染させた後の体重の減少や肺炎といった感染症の症状もよく抑えられていました。33℃で高いレベルの抗体が誘導されたと言えます。

これらの研究知見によって、ワクチンは実用化につながるのですね。

大野 そうなんです。ただし、研究室の実験でつくることと、製薬メーカーによる工場での生産は別物です。実験室なら数十ミリリットルで済むけれど、工場では数百リットル単位で培養しなければならない。温度や培養液のかくはん方法、酸素の供給など、条件が全然違うからですね。

企業の方と一緒に「工場で使える方法」に落とし込む作業を進めました。実は2025年7月下旬、工場条件に合わせた最終実験をやってきたところだったんです。その実験がうまくいったので、「これなら製造できる」と製造見通しが立ちました。みんなで胸を撫でおろしていたところです。

なぜ人はインフルエンザで重症化するのか――LOX-1という手がかり

続いて、個人の研究についてお話を聞かせてください。話はインフルエンザに戻りまして、特に「重症化」に注目されているそうですね。

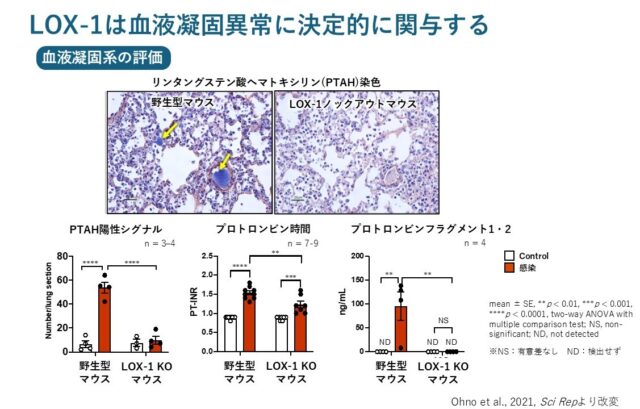

大野 「なぜインフルエンザで人は死ぬかを解明せよ」というミッションがあり、取り組み始めました。ウイルス感染症で亡くなる人と、そうでない人を比べると、何が違うのかを調べています。具体的には、重症のインフルエンザ患者は、血液が固まる「血液凝固異常」を起こしていることに着目して研究をしてきました。

「血液凝固異常」?

大野 これまでの研究の蓄積では、「サイトカイン」という免疫細胞やさまざまな細胞から放出される生理活性物質が強く働き、炎症を起こすケースが知られています。ただ、それだけでは説明できないこともある。

そこで私は血液凝固という「血の固まりやすさ」に目を向けました。重症例の患者さんでは血液凝固マーカーの数値が高く、鳥でもインフルで死んだときに血栓が見られるんです。つまり、血栓が重症化に関わっているのではないかと考えたんです。血液凝固異常が起きてしまうと、血栓ができ、臓器への血流が止まって機能不全に陥ってしまいます。

この血液凝固異常に関わる分子として、「LOX-1(ロックスワン)」に特に注目しました。これは、コレステロールを取り込む受容体で、動脈硬化の研究で知られているものです。

実際には、どのように研究しているのでしょうか。

大野 調べ始めて早々、LOX-1そのものを発見したのは、日本の先生ということがわかったので、早速連絡を取り、LOX-1の機能を無くしたマウスをご提供いただき、実験を始めました。

実験を進めると、「ウイルス感染後にLOX-1の発現量が大きく増えること」や「LOX-1が無くてもインフルエンザウイルス感染後の体重減少や血中サイトカイン量は変わらないこと」などがわかってきました。しかし、「普通のマウスでは見られる感染後の血液凝固異常が、LOX-1を持たないマウスでは起こらないこと」が確認できました。つまり、LOX-1の発現量が増えることで、「血が固まりやすくなっているんだ」と突き止めました。

おぉ、血液凝固異常を防げるということですね。では、LOX-1の働きをブロックすれば、究極的には人は死なないということですか?

大野 血の固まりに関与していることはわかりましたが、残念ながらこのLOX-1の働きをブロックしても、マウスは助からなかったんですね。血栓を抑えれば重症化を防げると思っていたのに、死に至ることは防げなかったんです。

「血栓を全部なくせば助かる」わけではない。実際、新型コロナでも似た現象が見られていて、血栓を抑える抗体を投与すると逆に症状が悪化することを動物実験で確認しました。

では、血液凝固異常だけが死の原因ではないということですか?

大野 そうなんです 。血栓ができることは、実は決して悪いことばかりではないのかもしれない、ということがわかってきました 。血栓を作ることで病原体が体中に広がるのを防ぐ、そんな役割があるのではないかと考えています 。このことから、ウイルス感染に対する体の反応を、「悪い反応」と「良い反応」に切り分けるのは非常に難しいということを痛感しました。

今は、さまざまな脂質の量のデータを網羅的に見る「リピドーム解析」を使って、どういう脂質の変化が重症化と関わるのかを探っています。もし共通のパターンが見つかれば、「この人は重症化しやすい」と予測するマーカーになるかもしれません。

このような積み重ねは、「なぜ重症化するのか」を解く手がかりになるはずです。単純な答えは出ないかもしれませんが、確かなヒントに近づけると考えています。

動物・毒草・海外での研究経験、そして根っこにあるのは「生命現象って、すごいなあ」

これまでたくさん話を聞いてきましたが、そもそもどんな道を歩んできたのでしょうか。

大野 子どもの頃から動物が大好きで、『シートン動物記』を夢中で読んでいました。動物の行動や生き方にすごく興味があったのが、獣医学部に進んだきっかけですかね。

また、たまたま父の本棚にあった毒草についてのエッセイを読んだこともきっかけのひとつです。著者が世界中で毒草をかじっては体調を崩す、今考えるとかなり無茶な体験談なんですが(笑)、「毒って怖いけど、なんだか面白い!」と思ったのを覚えています。

特に印象的だったのが、「バイケイソウ」という毒草です。羊やヤギが妊娠14日目に食べると、一つ目の子どもが生まれると紹介されていました。その不思議さに強く惹かれて、大学に入ってからも忘れられなかったんです。

大学生活は、どのように過ごしていたのですか?

大野 学部4年のときに「毒性学教室」に入りました。とても自由な研究室で、先生からは「論文を最低3本読んでセミナー発表しろ、テーマは好きに決めてよし」と言われ、「子どもの頃に気になっていたバイケイソウをやってみよう」と思ったんです。ですが、論文の読み方もデータの見方もわからず、書いてあることの意味が理解できなくて、どんどん調べ物をするうちに気づいたら10本以上読み込んでいました(笑)。

ただ、苦労のかいあって色々なことがわかりました。バイケイソウには、目を二つに分けるための遺伝子を邪魔する物質が含まれていたんです。そのせいで一つ目になるというメカニズムだったと知りました。そして驚いたのは、その物質が抗がん剤に応用できる可能性があることでした。「毒が薬にもなる」――その事実にすごく驚き、自分でも研究してみたいと思いました。

まさに「毒と薬は表裏一体」ですね。

大野 そうですね。ただ、その物質は1ミリグラムで100万円するくらい高価で、研究には現実的じゃなくて(笑)。だから方向転換もしました。

学部卒業・大学院修了後には、アメリカで4年間研究をされていたと伺いました。どのような研究をされていたのでしょうか?

大野 アメリカでは、異物代謝酵素の研究をしていました 。特に、細胞の中で遺伝子の転写調節を担うタンパク質が、どのように機能しているかを調べていました 。地味な研究でしたが、分子レベルから、培養細胞や臓器、動物全体まで幅広く研究させてもらえたことが、今のワクチン研究に活かされています 。

また、そもそもアメリカでの4年間の研究生活は、本当に厳しいものでありました。成果を出さなければいけないというプレッシャーが常にあって、毎日深夜1時まで実験、土日も研究という生活でした。そこで、研究の基礎体力をアメリカで鍛えられた感じがしますね。

もちろん、楽しい思い出もあります。ラボ内で行われるハロウィンのパンプキンカービングコンテストに参加したり。異文化の中で自分の工夫が通じたことがうれしかったですね。

いろいろな積み重ねがあって、今の大野先生の研究や常識を疑う姿勢にもつながっているのですね。

大野 そうだと思います。学生時代、アフリカでのシンポジウムに参加したとき、現地のサファリに出かけたら、動物を見つけるのがやたら早いとガイドに驚かれたことがあるんです(笑)。昔から周囲をじっと観察するクセがあったんだと思います。今の研究でも「ちょっとした違和感に気づく」ことが大切で、その力は昔からの習慣から来ているのかもしれませんね。

研究に携わる根源的な想いは何でしょうか。

大野 「生命現象ってすごいなあ」と思いたい、最前線でそれを実感したい、ということが一番のモチベーションです 。生命がどのように成り立っているのか、その複雑で精巧な仕組みに触れるたびに、「ああ、こうなっているんだ」という感動があります。それが、私の研究の根源的な想いですね。

ただ、葛藤は常にあります。

研究は、動物を犠牲にして実験をしなければならない。また、研究の価値は社会に実装されるかどうかだけで決まらないのではないかという疑問や、一方で、研究によって得られた成果が特定の地域・国などに偏って公平に分配されづらいことにも葛藤がつきまとう。そのようなことに向き合っているのも、事実です。

ワクチンとどう向き合うか ― 市民へのメッセージ

最後に、市民の皆さんに向けて、ワクチンや情報との付き合い方についてのメッセージをお願いします。

大野 ネット社会には情報が溢れていますが、その中できちんとした情報を見つけることが大切だと思います。特に、厚生労働省や感染症研究所など、複数の専門家が検証した上で発信している公的な情報に触れることをおすすめします。

また、「ワクチン」という言葉一つをとっても、その種類(全粒子ワクチン、mRNAワクチンなど)やメーカーによって性質は異なります 。ワクチンだから安全、危険、と一括りにするのではなく、何についての話なのかを意識して情報を得ることが大切ですね。

私たちは、市民の皆様に安心して使っていただけるよう、誠実にワクチン開発に取り組んでいます。疑問や不安を抱くのは当然のことだから、専門家である私たちも、市民の皆様と対面で話せる場を設け、丁寧にコミュニケーションをとっていく必要があると感じています 。

おわりに

今回の取材を通して、研究の最前線で常識に挑む大野さんの真摯な姿が浮かび上がりました。「生命現象への感動」を原点にワクチン開発に取り組むとともに、当たり前を問い直しながら誠実に研究と向き合うその姿勢が、私たちの未来の健康を力強く支えてくれる。そんなことを感じさせていただくインタビューでした。

大野さんお忙しい中、ありがとうございました!

これまでの「いつかのための研究」シリーズはこちら

- [いつかのための研究 No.1]次のパンデミックを見据えて-北大のワクチン開発・感染症対策-(2024年10月24日)

- [いつかのための研究 No.2]ワクチンを支える免疫のしくみ(2024年12月24日)

- [いつかのための研究 No.3]人も動物も救うワクチンを目指して~ワクチン研究に込めた田畑さんの思い(2025年3月30日)

- [いつかのための研究 No.4]世界中に広がるウイルスにデータ解析で立ち向かう ~ガブリエルさんが見せる「リベロ」的な研究者像 (2025年4月2日)

- [いつかのための研究No.5]鼻からシュッ!?未来のワクチンは注射いらず ~齊藤さんが拓く経鼻ワクチン研究(2025年8月30日)