惑星は、宇宙空間にただよう「惑星の種」からどのようにして成長していったのでしょうか。惑星の成長における「謎」を解明した研究グループの中心メンバー、田中秀和さん(低温科学研究所 准教授)に話をうかがいます。

惑星が成長していくプロセスを研究しているのですね

惑星は、恒星のまわりを周回運動しています。たとえば地球や火星は、太陽という一つの恒星の周りをぐるーっとまわっています。そうした惑星がどのように誕生し成長していくのか、研究しています。

惑星の原材料は、恒星が誕生するとき、恒星に落下し損ねた物質が周りにばらまかれ、恒星の周りを回るようになったものです。水素ガスやヘリウムガスがほとんどですが、そのガスの中には岩石や、温度が低ければ氷(H2O)も含まれます。この岩石や氷といった、ミクロンサイズより小さい固体の粒が集まって「ダスト」とよばれる塊をつくり、そのダストどうしが重力で互いに引きつけあって合体を繰り返し、最終的には惑星のような大きな天体になると考えられてきました。

たしかにキロメートルサイズ以上の天体なら、重力が効いて合体するでしょう。でも、たとえばメートルサイズ以下のものでは重力がほとんど効かないため、どのようにして互いにくっつくのか説明できませんでした。

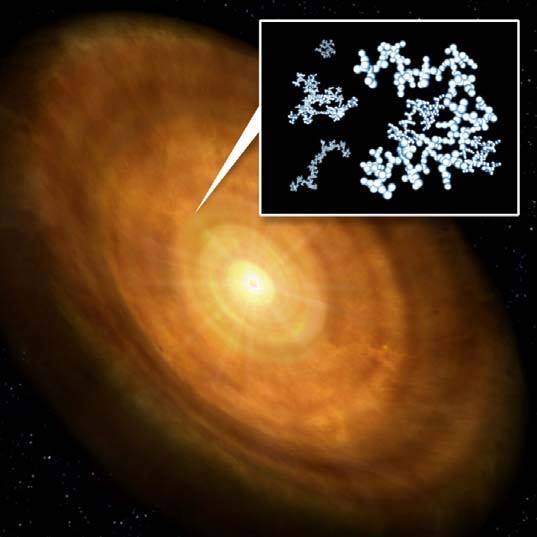

(原始惑星系円盤における「惑星の種」の想像図[国立天文台/総研大提供])

どんな方法で研究したのですか

固体の微粒子が集まったダストは、内部に隙間がたくさんあり、じつは「ふわふわ」です。そんなダストどうしがぶつかったとき、合体して大きなダストになることが、はたしてできるのか、また合体を繰り返したときに全体の構造がどのように変化していくのかについて、コンピュータを使って数値計算し、シミュレートしてみました。

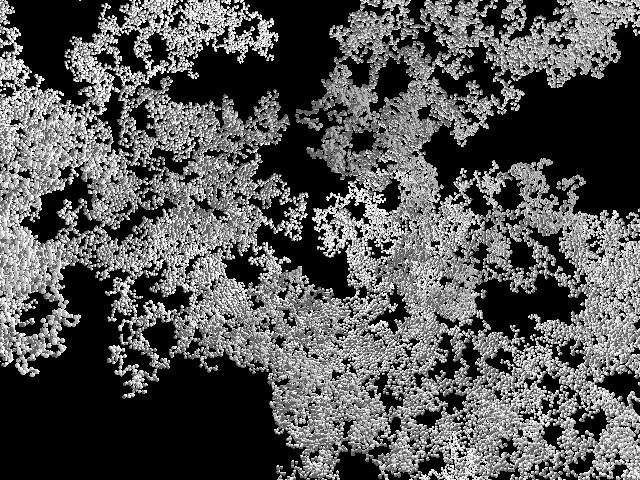

この動画 を見てください。1つ1つの粒は、恒星のもととなるガスに含まれている、0.1ミクロン程度の氷の粒です。それらが付着力でくっついて大きくなり、10ミクロン程度の塊(アグリゲート)になり、さらに大きく数百ミクロンほどになるまで、計算してみました。

通常の雪では、一番小さい氷の結晶でも数ミクロンほどですが、ダストのもとになる氷の粒はもっと小さく、0.1ミクロンほどです。これほど小さな粒からできているので、予想以上にくっつきやすいことがわかりました。同じ質量の塊を考えたとき、それを作り上げている粒子のサイズが小さいほど、粒子の数が多いことになり、そのぶん粒子どうしの接触する点が多くなり、くっつきやすくなるのです。さらに、ダストのフワフワな構造がぶつかった際の衝撃をうまく吸収するという点も、くっつきやすさのもとになっていました。

あまりに速い速度で衝突すれば、当然ダストは壊れてしまいます。壊れることなく合体するギリギリのスピードはどれくらいかが問題なのです。数値シミュレーションの結果から、ギリギリ合体できる速度は毎秒数十メートル、新幹線くらいの速さでした。また、これほどの高速で衝突させても、ダストはあまり圧縮されず、中にたくさんの隙間を残し、衝撃を吸収できる構造のままになっていることもわかりました。

(アグリゲイト構造をもつ小天体の圧縮の数値計算のスナップショット。)

どのようなことがわかったのですか

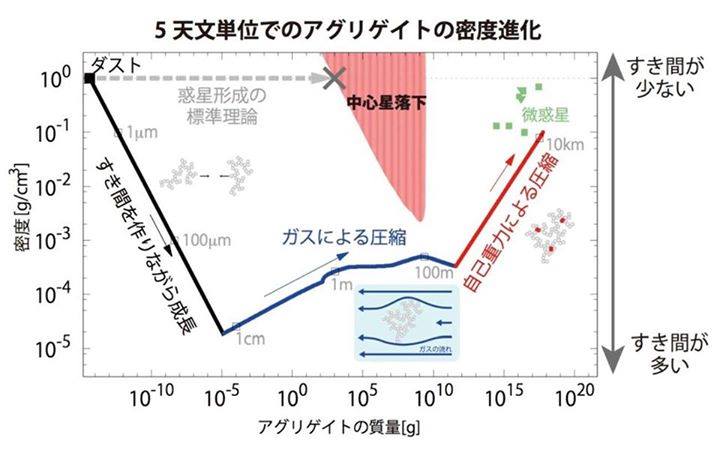

さらに計算を進めていくと、ダストが集まって、惑星の子どもともいうべき微惑星にまで成長(進化)していく過程で、下のグラフのように、密度が次第に小さくなっていくことがわかりました。最初は衝突速度が非常に小さいため、ぶつかっても形が変わらず、圧縮されることなくくっつきあうので、合体によって成長していくにつれ密度が小さくなっていくのです。地球の空気の密度よりも小さくなります。

これまでの研究では、互いに衝突することでダストが圧縮されると考えていました。しかし、ダストどうしの衝突ではなかなか圧縮されません。そこで、ダストをとりまいて存在するガスの効果も考えないといけないということになりました。惑星が形成される現場には、ガスがくまなく広がっています。そしてダストは、ガスに対し毎秒 数十メートルの速さ、新幹線と同じくらいの速さで動いています。そのため、成長しつつあるダストが、向かい風の圧力によって圧縮されるのです。実際コンピューターを使ってシミュレーションしてみると、ある程度大きくなったダスト塊は、ガスの風圧効果によってよく圧縮されることがわかりました。

そして、さし渡しが100mを超えるほどの大きさになると、こんどは風圧による圧縮よりも、ダスト塊の部分どうしがお互いに引き合う力、自己重力がまさるようになります。そうして、キロメートルサイズにまで成長したころには最終的に小惑星と同じくらいの密度になります。

このように、今回の私たちのシミュレーションで、ダストが成長していく途中にいったん密度が小さくなることがわかりました。さらに、この一時的にダストが低密度になることを考えにいれると、中心の恒星にむかって「落ちてしまう」というこれまでの理論の難点を、おまけに解決できることも新たにわかりました。

(合体し成長するダストの密度進化。内部の密度は、1立方センチメートル当たり10の-5乗グラムというに値まで低下した後、ガスの風圧や自己重力によって圧縮される。このような超低密度を経由する進化によって、惑星のもととなる微惑星の形成の謎が解決された。[図は共同研究者である国立天文台/総研大の片岡章雅氏提供])

今回の研究にかんして新しく得た結果をまとめていただけますか

密度の低いフワフワなダストを考えると、それらは非常にくっつきやすいのだということが一つ目です。秒速 数十mの速さでぶつかっても、フワフワな構造が緩衝材の役割をして、ちゃんとくっついてくれるのです。

こうしたフワフワな構造は、衝突による合体ではあまり圧縮されず、ガスの風圧により徐々に圧縮されるということが、もう一つです。

さらに、密度がいったん減少するという過程を経ると考えることで、ダストが成長していくうちに恒星に落下してしまい惑星になることができないという、従来の理論の難点をうまく回避できることもわかりました。こうした、回避の過程を見出したのは、私たちのグループが世界で初めてです。

今後はどのような課題に取り組む予定ですか

実際の天文観測により、「フワフワなダスト」が確かに存在する、という証拠を見つけたいと思っています。恒星のまわりで、まさに今 惑星が形成されつつあると思われる箇所を観測すれば、そこにあるダストについての情報を得ることができます。いろいろな波長の電波を観測することで、ここには岩石でできたダストがあるとか、これは同じ岩石のダストでもサイズが大きい、などといったことがわかるのです。

氷の微粒子でできた、密度が比較的小さい「フワフワなダスト」は、センチメートルサイズと小さいのですが、天文観測でそれを見分けるため、「フワフワなダストに特徴的なスペクトル」を手がかりにすることを検討しています。「ビッグバン」や「銀河」などを扱う天文学と違って、惑星科学では、「氷」や「岩石」など身近な物体から情報を得ることができます。そこが惑星科学の面白さですね。10年かけて少しだけ進歩するという地味な分野ですが、一歩一歩積み重ねて研究を進めていきたいと思います。

(コンピューター室にて。これら30台程のパソコンを使って2,3カ月かけて数値計算して結果を出した。)