起こりえるかもしれない危機、あり得るかもしれないリスク、未来を今から想像するのは簡単ではありません。ただ、事が起こってから後悔はしたくない、北大では未来を見据えて走り始める「いつかのための研究」があります。この「いつかのための研究」シリーズでは、CoSTEPが北大の複数の研究組織とコラボレーションし、来るかもしれない「未来」のために、「今」から始める研究について迫ります。

2020年に世界中でまん延し、社会を混乱に巻き込んだ新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)。毎年変異株が流行するインフルエンザウイルス。これらの脅威に、感染そのものを防ぐ「経鼻(けいび)ワクチン」で挑む研究者に迫ります。

シリーズ 5 回目は、北海道大学 総合イノベーション創発機構 ワクチン研究開発拠点 特任講師の齊藤 慎二さんに、呼吸器感染症のワクチン開発と粘膜中の抗体の特性についてお話を伺いました。

製造側に立って見えたワクチン開発の ”いま”

―― ワクチン研究を始めた経緯は?

ドラマチックな経歴をお話しできたらいいんですけど、特別なことはなくて、ワクチン研究の道に進んだのも偶然なんです。大学の修士までは医学系で、発生生物学の研究をしていました。だから当時はワクチンとか免疫のことなんてほとんど知らず、「ワクチンなんて打ったら効くもんでしょう」ぐらいの認識でした。

修士卒業後にワクチンメーカーで働くことになり、インフルエンザワクチンの開発研究に携わっていたんです。実際に関わってみると、インフルエンザワクチンは、ものすごく昔からの方法を踏襲していて、しかも問題点が長年ずっと指摘され続けていたんです。ちょっとそれに衝撃を受けて、自分で改良してみたいなと思って、博士課程に入学してワクチンの研究を始めることにしました。

―― 現在のワクチン開発にはどんな課題が?

インフルエンザワクチンに関して言うと、「毎年ワクチンを打ってください」と推奨されるじゃないですか。これは、インフルエンザウイルスが毎年少しずつ姿を変えて、去年のワクチンがもう効かなくなっちゃうことがあるんですよね。子供の頃に打つ、はしかやおたふく風邪のワクチンって、1回とか2、3回打ったら、かなり長い免疫がつくと言われていて、基本的にその後再び打つってことはないんです。インフルエンザワクチンではそういうことがないので、もっと効きがいいやつを作りたいっていう。

あとは、注射で打つインフルエンザワクチンとか今のワクチンは、発症や重症化は防ぐんですが、基本的には感染防御はできなくて、ワクチンを打っていても軽い風邪症状がでたり、無症状でもほかの人に感染を広げてしまう可能性があるんです。そもそも最初の感染を防げないっていうのは、ワクチンとしてまだ改良の余地があるんじゃないかと。

―― そこからIVReDに着任された経緯は?

これも偶然なんです。前職は国立感染症研究所で働いていたんですが、博士課程の時の研究を見てくださった先生に北大出身者が多かったんです。また、その先生がIVReD拠点長の澤先生と共同研究をしていたというご縁がありました。ちょうど任期が切れるタイミングで、新型コロナ対応にすごく疲れてしまって、環境を変えて何か新しいことを始めようと思っていたところに、IVReDで新しくワクチン研究をする人を探しているとご紹介いただいて、こちらで研究を続けることになりました。

―― 現在取り組んでいる研究について教えてください

私たちが経験した新型コロナウイルス感染症のように、感染症が短期間の間に世界中で蔓延して、流行ることをパンデミックと言います。将来のパンデミックに備え、まだ承認されたワクチンがないウイルス感染症に対する新しいワクチンを開発しています。そのワクチンの「カギ」は、ウイルスが鼻や喉といった粘膜から侵入するのを防ぐ「 IgA 抗体」です。そして、そのIgAの詳しい性質を解明する研究にも力を入れています。

深刻な呼吸器感染症に対する経鼻ワクチン開発

―― どのようなワクチンを開発しているのでしょうか

これまでパンデミックを起こしてきたインフルエンザウイルスや、今後パンデミックを起こす可能性があるウイルスのワクチン開発を行っています。今研究対象としているウイルスは、動物とヒトの両方に感染する人獣共通感染症と呼ばれるもので、中には致死率が 50% を超える危険なウイルスもあります。皆さんが打っているインフルエンザや新型コロナのワクチンは、注射型のものがほとんどですけど、我々は点鼻薬のように鼻から投与する「経鼻ワクチン」の開発に取り組んでいます。

―― 注射型ではなく経鼻ワクチンを開発するのはなぜですか?

例えば、動物実験で注射型ワクチンを打った後に鼻からウイルスを感染させ、時間をおいて鼻の粘液を採取してみると、結構ウイルスが残っているんです。これは、注射型ワクチンだと血液中の IgG 抗体が主に誘導されているからです。

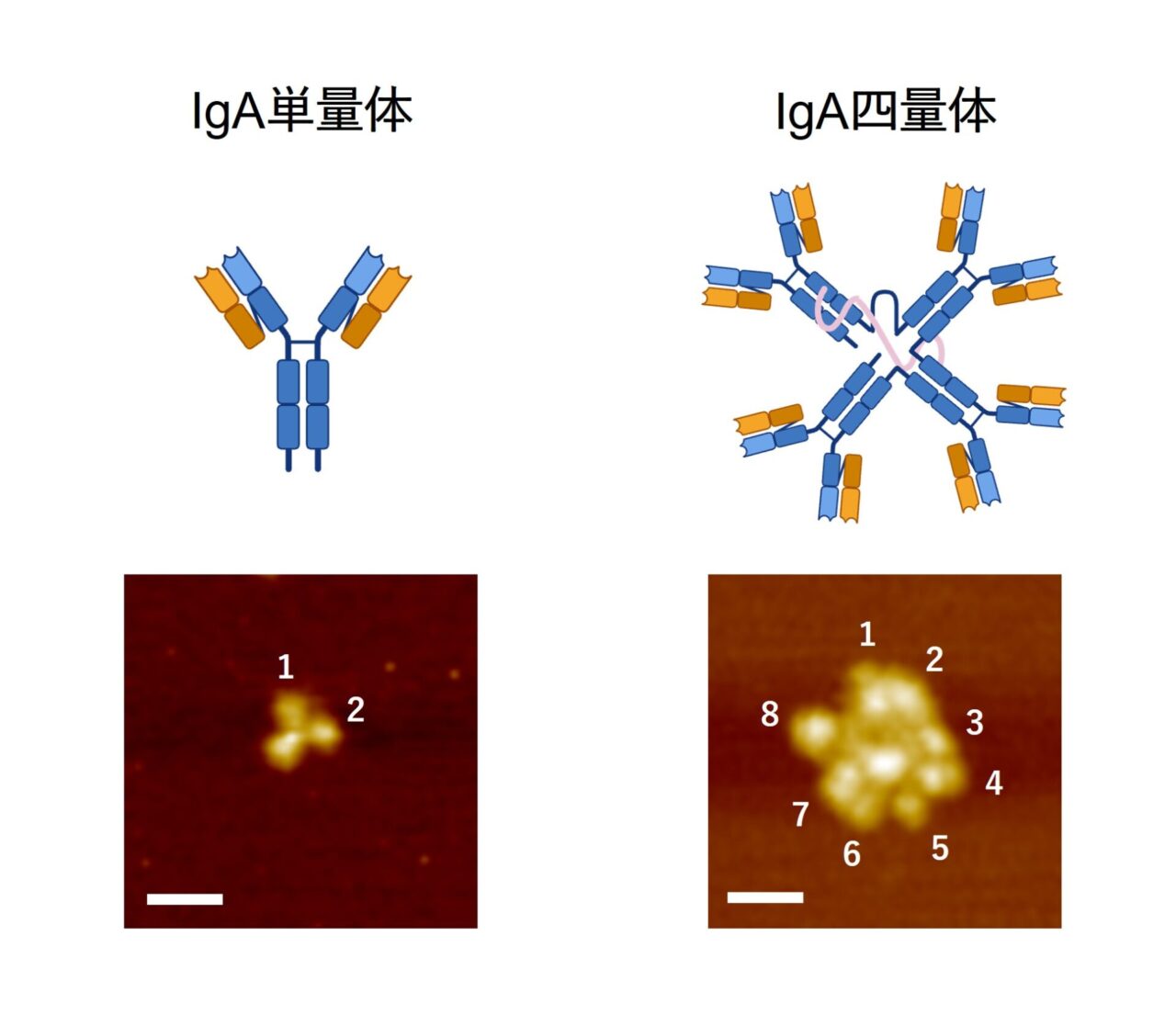

抗体とは、体内でウイルスや細菌などの「敵」を攻撃するタンパク質で、血液中に存在する IgG 、鼻や喉などの粘膜に存在する IgA など様々な種類があります。抗体の最小単位である単量体は、IgG、IgA ともに Y 字型の形状ですが、IgA は IgG と違って、多量体 (複数の抗体が根元でくっついたような状態) も存在します(下図)。ウイルスと抗体の関係は、よく鍵と鍵穴の関係にたとえられます。鍵穴 (抗体) は、特定の鍵 (ウイルス) としか結合しません。

血液中には主としてIgG抗体が、鼻や喉などの粘膜にはIgA抗体が多く存在する。 粘膜のIgA抗体は二量体や四量体などの多量体の構造を形成する。

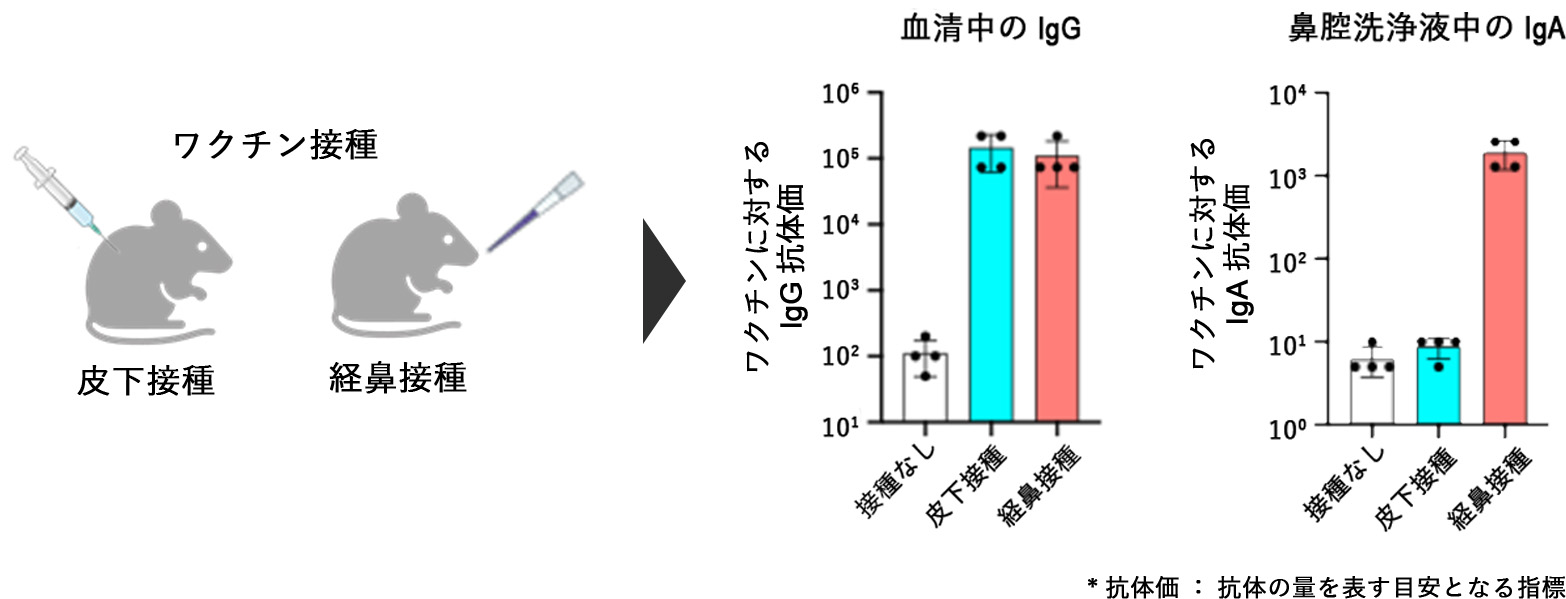

呼吸器感染症では、IgA 抗体が重要と言われています。なぜなら、IgA 抗体はウイルスの入口である鼻や喉からの侵入を防ぐからです。経鼻インフルエンザワクチンなどと同様に、本研究で開発中のワクチンも、動物実験の結果、鼻粘膜で局所的なIgA抗体が誘導されることが分かっています。

マウスにワクチンを皮下接種または経鼻接種した。血清中のIgG抗体は接種方法によらず高く誘導された(左の棒グラフ)。一方、鼻腔中のIgA抗体は経鼻接種した場合のみ強く誘導された(右の棒グラフ)。

IgA 抗体の多量体化と、呼吸器感染症への応用可能性

―― IgA 抗体が呼吸器感染症にとって重要な役割を担うことが分かりました。IgA 抗体の特性についても研究されているとのことですが、その意義を教えてください。

ここまで紹介したように、私たちは経鼻ワクチンという新しい形のワクチンを開発しようとしています。現在は、IgG 抗体を誘導する注射型のワクチンが発展しているので、IgG 抗体に関する研究は世界的にも、ものすごく行われています。しかし、経鼻ワクチンの有効性のカギを握る IgA 抗体に関する研究はまだまだ未開拓で、それについて知ることは、よりよい経鼻ワクチンを開発することにつながります。さらに、IgA 抗体には多量体になるという IgG 抗体にはない特徴があるので、抗体を医薬品として利用する抗体医薬にも応用できるかもしれないということで、新しいワクチン・抗体医薬の開発に貢献する研究になりえます。

――IgA 抗体の多量体化について、これまでは何が明らかになっていたのでしょうか?

生体内で IgA が多量体化した構造をとることは分かっていました。ワクチンを打ってしばらくしてから鼻うがい方式で鼻の粘液を集めて濃縮すると、多量体化した抗体が見つかって、大きな構造のものほどウイルスを無力化する機能が高いことが分かったんですね。

ただ、それがなぜなのかはよく分かっていませんでした。そこで、「抗原(鍵)に結合する鍵穴の数が増えるからその分くっつきやすくなる」という一つの仮説を立てて、モノクローナル抗体 (まったく同じ鍵穴を持つ抗体のコピー) だけで構成された多量体を試験管内で作って、その単量体と比較してみました。

―― 人工的に多量体を作ることで、どのようなことが分かったのでしょうか?

これまで分かっていたのは、生体内の IgA 抗体は多量体のものほど機能が高いということだったじゃないですか。これをモノクローナル抗体の単量体と多量体で比較しても、やっぱり同じような結果だったんです。例えば、ある特定のインフルエンザ株*1に対して調べてみると、多量体は単量体の 60 倍近く機能が増強されるんですね。このように、同じ抗体だったとしても、多量体化することによってより機能が高まることが分かります。

*1:A/New Caledonia/20/99(H1N1)

ある抗体X(IgA抗体)について調べてみると、単量体では十分な抗ウイルス活性を示せないウイルス株(株A・B)に対しても、同一の抗体X(モノクローナル抗体)だけで構成された四量体にすると有効に働くようになる。一方で、単量体でも対応できていたウイルス株(C)では、四量体になっても機能がほとんど変わらない。つまり、多量体化は抗体の力を強くするというより、反応できるウイルス株のバリエーションを増やす「交差反応性」を高めるはたらきを持つことがわかった。

単量体でも十分強く結合できるウイルス株Cに対しては、実は四量体化、つまり鍵穴の数が増えても機能がほとんど変わらないんですよ(上図)。一方で、株AやBのように、単量体の場合に抗体との反応性が少し弱くなるようなウイルス株では、多量体となって鍵穴の数が増えることで高い機能を維持できる、という特徴が分かりました。このような、ウイルス側が変わっても抗体の機能があまり低下しない抗体のことを、交差反応性の高い抗体と呼ぶんです。

こういう特徴は、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスのような、どんどん株が変わっていくような呼吸器感染症の抗体医薬の開発に応用できる可能性があります。新型コロナウイルスの場合、最初の方によく用いられていた抗体医薬は今のウイルス株には使えません。それは、ウイルス側が変異を蓄積していて、抗体が強く結合できなくなってしまっているからです。ウイルス (鍵) が形を変えることで、鍵穴に合わなくなってしまうのです。そこで、多量体化技術を応用した抗体医薬が開発できれば、変異しやすいウイルスに対しても長く使える医薬品になる可能性があります。

それから、この交差反応性が向上するという特徴は、経鼻ワクチンの開発にも重要な知見です。IgAがどのようにウイルスを防ぐのか、そのメカニズムを基礎から理解することは、将来、より効果が持続するワクチン開発につながると思っています。

将来の展望と社会貢献への思い

―― 研究のどんなところにやりがいを感じていますか?

ワクチン研究に限らず、自分が考えた仮説が正しかったり、それが違ったら、また新しい仮説を立てたりするわけですけど、そういうところはやっぱり面白いですね。

ワクチン研究に限定をすると、社会的な還元がイメージしやすく、最終的に人の役に立つことを実感できる点がやりがいです。これは多分、感染症を研究する方に結構多い考え方なのかなと。

―― これから研究を進めるうえでの野望はありますか?

私が博士課程で入学した国立感染症研究所の先生がインフルエンザの経鼻ワクチンを研究されていたんですよね。その先生のすごいところは、ワクチンメーカーと協力して、そのワクチンを承認申請まで持っていったんです。おそらく数年以内に、皆さんの鼻から打つワクチンというのも使える可能性があると思います。私もそれに関する研究を行っていて、主導したわけではありませんが、実験に関わった研究が社会に還元された経験があったんです。

なので、まず一つ目は、とりあえず自分のどんな小さな結果でもいいので、社会に還元できる結果を出したいです。さっきの鼻のIgAの研究もワクチンの仕組みとして参考資料とかに使われたりするわけですけど、別に自分が主導しなくてもいいので、まず第一に社会に還元する。

二つ目は、より大きな目標として、自分たちの主導で新しいワクチンを開発して、少しでも社会に還元していきたいなっていうのがあります。パンデミックを引き起こす可能性のある呼吸器ウイルスの場合、海外で人から人に感染しやすいウイルスが発生しちゃったら、どのみち日本にも来るんです。新型コロナウイルスがまさにその例でした。そうしたウイルスに対して、世界として適切なワクチンを用意しておくというのは、日本も含めて、公衆衛生上非常に重要な目標なので、そういったものに対する貢献をしたいですね。

おわりに

「鼻から接種できて痛くない」「毎年打たなくてもいい」――そんなワクチンが開発されたら皆さんも嬉しいですよね。齊藤さんには、まさにその経鼻ワクチンや新しい抗体医薬の開発につながるIgA抗体の研究をご紹介いただきました。

未開拓な部分も多いというIgA抗体の研究に挑む齊藤さん。その背景には、どんな形でもワクチン研究を通じて社会に還元したいという研究への強い想いがありました。そんな齊藤さんとこれからの経鼻ワクチンの展開に、注目していきたいですね。

齊藤さんお忙しい中、ありがとうございました!

これまでの「いつかのための研究」シリーズはこちら

- [いつかのための研究 No.1]次のパンデミックを見据えて-北大のワクチン開発・感染症対策-(2024年10月24日)

- [いつかのための研究 No.2]ワクチンを支える免疫のしくみ(2024年12月24日)

- [いつかのための研究 No.3]人も動物も救うワクチンを目指して~ワクチン研究に込めた田畑さんの思い(2025年3月30日)

- [いつかのための研究 No.4]世界中に広がるウイルスにデータ解析で立ち向かう ~ガブリエルさんが見せる「リベロ」的な研究者像 (2025年4月2日)