大島慶一郎さん(低温科学研究所 教授)を研究室に訪ね、南極での新たな発見について話をうかがいました。

「大きく循環する海水」って、どういうことですか?

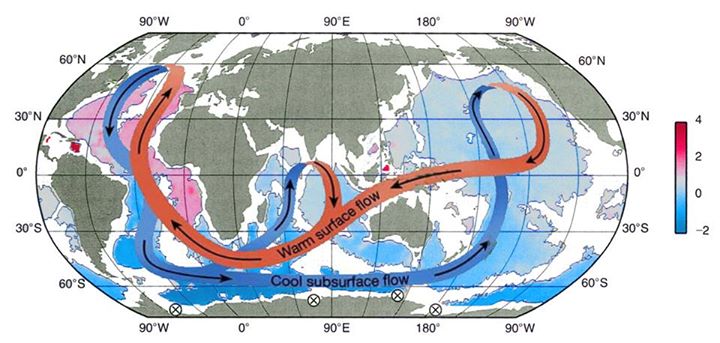

たとえば日本の東側を北上する黒潮は、太平洋をぐるっと大きく回って、再び東シナ海に戻ってきます。海水のこうした循環は、海面から1000メートル程度より浅いところで起きる流れ(海流)で、主として、海上を吹く風によって駆動されています。他方、海のもっと深いところには、別の流れがあります。

お湯を沸かすと、温められて軽くなった水が上にあがってきて、水が循環(対流)しますね。海でも同じように循環が起きています。ただしその原因は、冷たくて重くなった海水が下へ沈み込むことです。その沈み込みは、図のように、地球の全体に広がる大きな循環(海洋大循環)を作りだします。超スローな流れで、一周するのに おおよそ2000年かかります。

(海洋大循環の全体像。青い帯が、深いところを流れる冷たい海水です。海の色の違いは、水温の違いを表しています。図提供:大島さん)

どこで、沈み込んでいるのですか?

海洋大循環を駆動する沈み込みは、大西洋の北部と南極海で起きています。そのうち南極海では、これまで3つの地点で、沈み込んでは海の底をじわっと広がっていく海水(底層水)が確認されていました。でも私たちは、もう一つ新たに、4つ目の地点を見つけました。しかもそこは、これまでの常識では底層水が生まれそうもない地形の所でした。

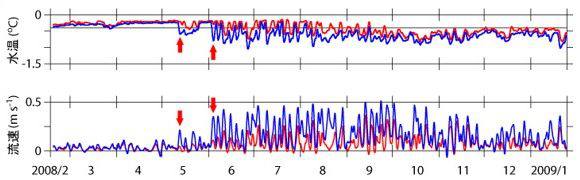

新たに発見した沈み込み地点は、昭和基地の東1200kmほどのところにあるダンレー岬の沖合です。深さ2600mの渓谷など4地点に測定器を設置し、海水の流れる速さ、水温、塩分などを1年間にわたり測定しました。すると、氷が盛んにできるようになって2ヶ月ほどたったころから、ぶわっ、ぶわっと4~5日の間隔で、低温の海水が沈み込むのが観測されました。その量は、1秒あたり東京ドーム1杯ぶんほどにもなります。南極全体で作られる底層水の1割ほどが、ここで作られていると見積もられました。

(青が海底より20mほど、赤が海底から225mほどの地点のデータ。海底に近いほど低温で、流れも速いことがわかります。黒潮の流速は毎秒1~2mですから、沈み込みの速さはかなりのものです。左から1つめの赤矢印のところで沈み込みが始まり、2つめの赤矢印のところで本格化しています。グラフ提供:大島さん)

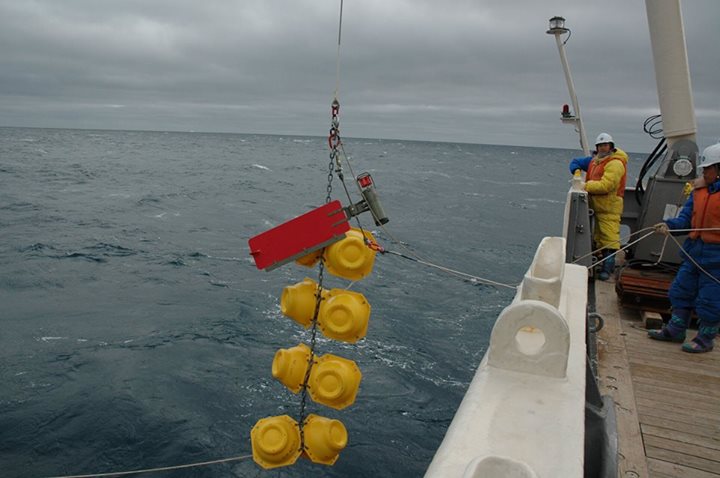

(浮き(黄色の丸いもの)のついたロープの途中に、赤い矢羽根のついた流速計をくくりつけて海に投入し、ロープのもう一方の端に重りをつけて海底に固定します。写真提供:大島さん)

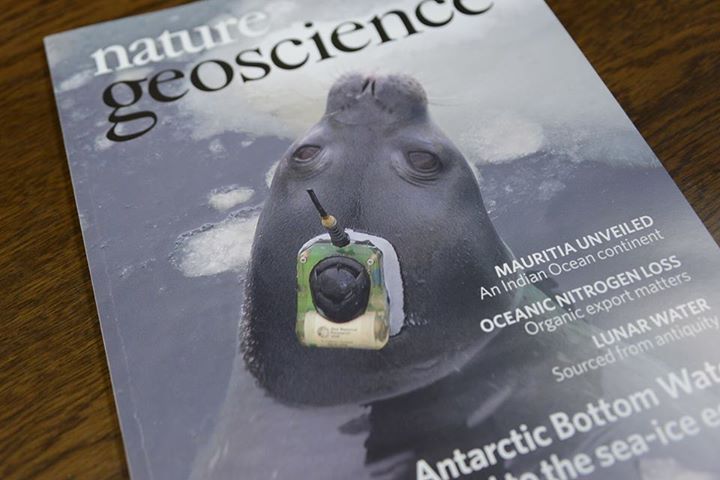

いっしょに論文を書いた、オーストラリアのタスマニア大学の研究グループが得たデータでも、海水の沈み込みが確認できました。彼らは、2000mも潜ってエサをとるアザラシに測定器をつけ、様々な地点、様々な深さで、海水の温度や塩分などのデータを集めたのです。

(おでこに測定器をつけたアザラシが、Nature Geoscience 誌の表紙を飾りました。)

どうしてダンレー岬の沖に注目したのですか?

海水が沈み込むのは、海水が重くなるからでした。どうして重くなるのかといえば、水温が下がることと、塩分が多くなることが原因です。

真水は摂氏4度でもっとも重く(密度が大きく)なりますが、海水では、温度が低いほど重くなります。ですから、南極付近の海水は、これだけでも他の地域の海水に比べ重いことになります。南極ではさらに、海水が凍って海氷ができるために海水の塩分が多くなる、という要因が加わります。凍るときに塩分は氷の中に入っていかず、氷の下から海水中に排出されます。そして海水中に塩分が多くなれば、それだけ重くなるというわけです。

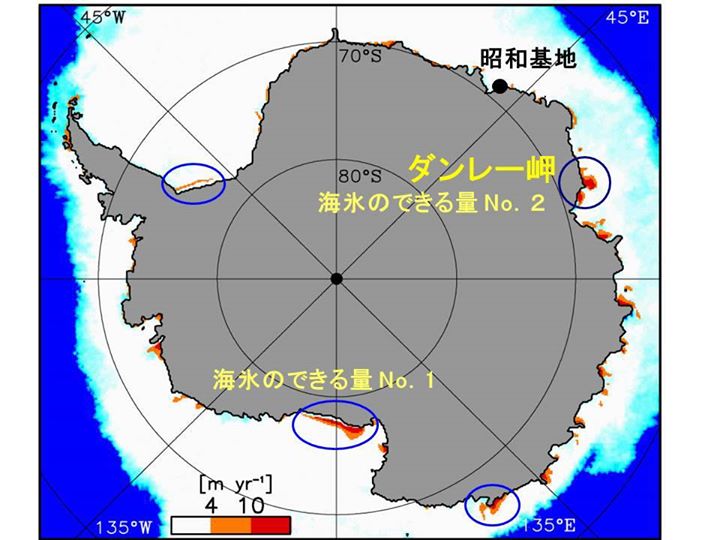

ということは、海氷がたくさんできるような場所では底層水が作り出されている可能性が高い、ということになります。私たちは今回の研究に先立って、南極海のどの場所でどのくらい海氷が作られているか、人工衛星からの観測で調べていました。そして、ダンレー岬の沖では、南極で2番目に多くの海氷が作られていることを突き止めていました。

(南極海で1年間に作られる氷の量(厚さ)を色の違いで表しています。白いところでは少なく、赤いところで多く作られています。ただし、作られた氷は流されるので、氷の厚さは薄く保たれます。図提供:大島さん)

でもそこは、別の観点からすると、底層水を作り出すのが難しい場所と考えられました。すでに確認されていた他の3カ所は、広い大陸棚や窪地があり、そこに棚氷がせり出しています。このことから、底層水が生まれるには、氷ができて生じた塩分の多い海水がある程度たまるような地形が必要と考えられます。でもダンレー岬には、こうした条件が十分にそろっていなかったのです。

それでも底層水が作られていたワケは?

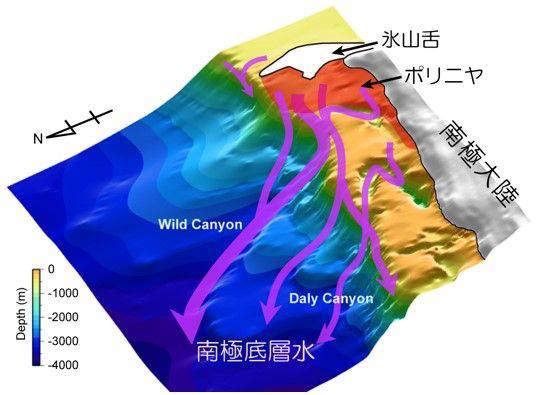

ダンレー岬の沖には、数々の氷山が座礁して大陸から突き出た形でとどまり(氷山舌)、流れてくる海氷をせき止めています。そして氷山舌の下流では、海面に薄い氷ができては次々と沖に流されています。こうした独特の環境にあるため、効率的に海氷ができ底層水となる重い水が作り出されているのです。

(南極底層水が作り出される様子の模式図。図提供:大島さん)

これは、これまでの常識を塗り替える発見でした。広い大陸棚や窪地がないと底層水が生まれないと、これまでは考えられていたのですから。そして、南極海のどの場所でどれだけ氷が作られているかについてのデータを、この新しい視点で見直してみると、底層水の生まれている場所がほかにもありそうです。今後、さらに調査していく必要があります。

気候変動との関係は?

海洋大循環は、大量のマイナスの熱(冷たさ)を運びますので、南極や北極と赤道付近との温度差を縮め、気温の分布をマイルドにするのに役立っています。このたび発見した底層水は、この数十年は安定して作られていたと考えられますので、ただちに気候変動をめぐる議論を左右するものではありません。でも、南極で底層水がどのように作られているのかをさらに詳しく調べ、大きな変化が起きていないか長期的に監視していくことが大切だと思います。

現在 わたしたちの研究グループは、日本南極観測隊に参加し、観測装置を海中に沈めて底層水の状況を大々的に観測しています。底層水を徹底的に観測するというのは、世界にもあまり例がないのです。ところが今年は、それらを回収することができませんでした。環境が厳しい極地では、観測データを手に入れるのも簡単ではありません。

【取材:CoSTEP + 木田春代(CoSTEP選科)】