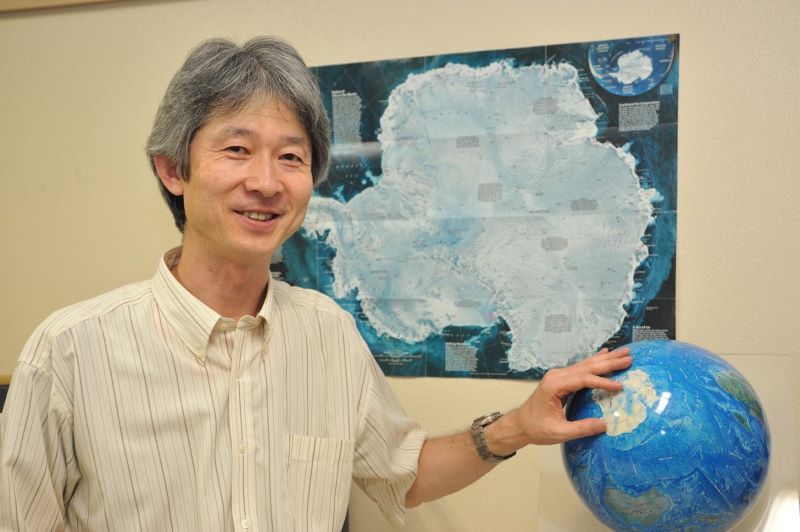

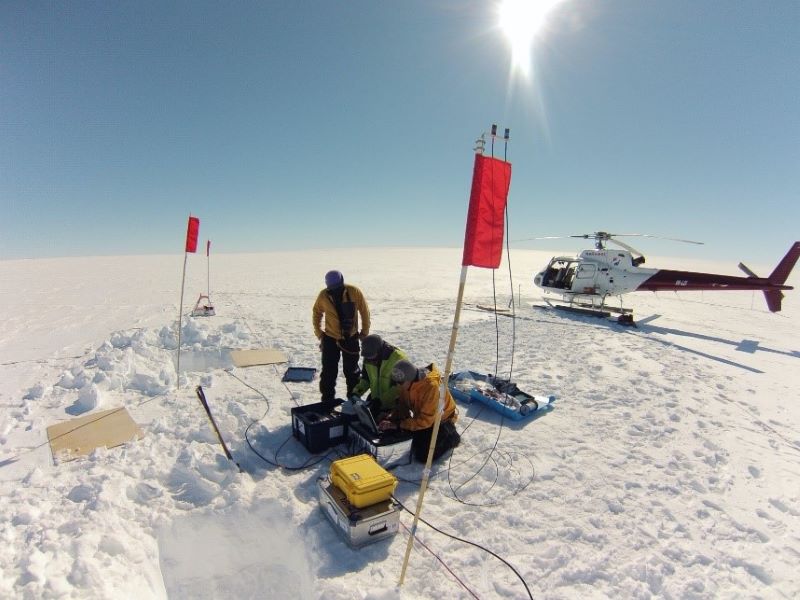

2019年12月2日、青木 茂さん(低温科学研究所 准教授)は南極観測船しらせに乗り込み、オーストラリアのフリーマントル港から南極を目指していました。南極観測隊には、夏から冬にかけて1年4か月のあいだ調査をする越冬隊と、夏期間の4か月のあいだ調査する夏隊があります。青木さんは、北海道大学から初めて選ばれた第61次観測隊・夏隊の隊長として、海水位上昇の将来予測につながる南極の氷河・氷床を調査しました。

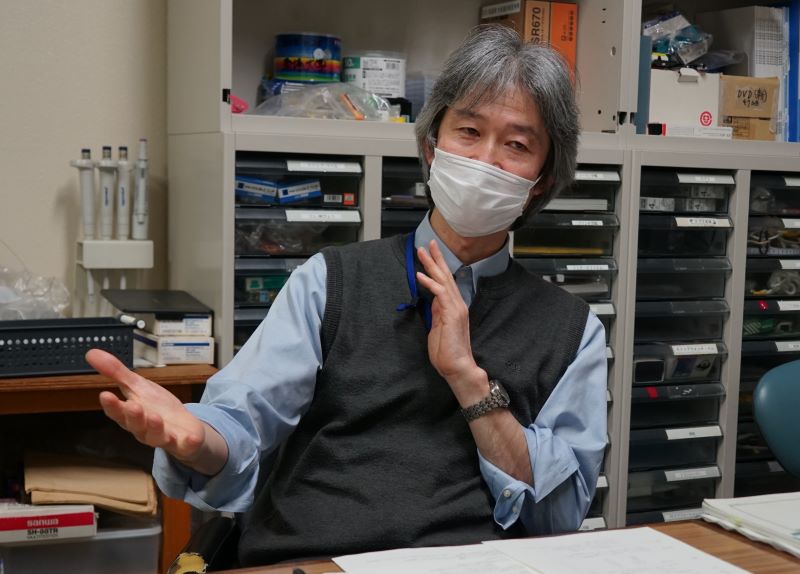

南極のきびしい環境にもかかわらず、その後観測を順調に進めていた一行でしたが、1月中旬、予期せぬニュースが届きます。そう、新型コロナウイルス感染症大流行の兆しです。船に届く断片的な情報をもとに青木さんは隊員たちとコミュニケーションをとり、調査を続行。そして観測隊は3月9日に南極沖から離脱。19日にオーストラリア・シドニー港に入港し、青木さんをはじめ隊員たちは翌日、飛行機で無事日本に帰還しました。

青木さんは、大流行とは隔絶した南極でどのような4か月を送っていたのでしょうか。そして、帰国後の日本の変化にどのような印象をもったのでしょうか。青木さんはこの経験から、ポストコロナ社会で過ごすヒントをみつけたと言います。

【原健一・CoSTEP博士研究員】

新型コロナウイルス感染症の情報は南極にいるときにどのようにはいってきたのでしょうか?

最初のころ、1月ごろとかですね。船内ではインターネットがしっかりと使える環境ではないのですが、実は船員用のファックス新聞みたいなものがあるんです。観測船とか、あと遠洋漁業の船とかがとっている新聞なのですが、日本のニュースが日本の船舶に一日一枚届く。

「船員用の新聞」というものがあるんですね!

それが昔の壁新聞みたいな感じで一日一枚貼りだされるんです。それでダイアモンド・プリンセス号のことを知りました。最初のころは船内でも「たいへんそうだ」という話しはしていましたが、でもまずは自分たちの仕事に集中しようと思っていましたね。

そのあとメールでもちょくちょく情報が入ってくるんですけど、肌感覚としては伝わってこなくて。詳細の情報はもちろん入ってこないし。あと、メールで個人あてにはいってくる意見に温度差があるんですよね。そうなると、船内での隊員の意見の集約なんてものはうまくいかない。そんななかで、コロナの影響を心配している隊員がいることや、これから入港しようとしているオーストラリアの状況が切迫してきたことなどを踏まえて、総合的に判断して、早期帰国をしようという方向になっていきました。

船内での生活には変化はなかったのですか?

そうですね。隊員はまずシドニーに入港して、そのあと空路で日本に帰る計画だったのですが、その帰路自体は変わらなかった。本当はシドニーに三泊してから帰ろうと思っていたんですが、一日で帰ることになったくらいですね。しかし、日本のシステムだと一回決めた予定はなかなか変えないというのがふつうなので、その意味ではかなり異例な事態です。しかも、シドニーをはなれた日の夜にオーストラリアはほとんど国境を閉じた状態になりました。だから、これはかなり急な状況だったわけです。

帰ってきた際にはどのような様子でしたか?

今回は、静か~に帰ってきたなぁ、という感じです。帰ってきたらふだんは成田空港でご家族の皆さんがわいわい迎えてくれる雰囲気があるんです。越冬隊なんて特にそうですよね。夏隊は四か月ぶりですけど、越冬隊は一年四か月ぶりに帰ってくるのでね。そういった景色が脳裏にやきついていたので違和感はありました。

南極から帰ってきたらコロナ禍の日本での生活にいきなり入っていったということですよね。出発前の日本とのちがいについてはどう思われましたか?

うーん……南極で観測していた環境はあまり人がいないというか、毎日ほぼ……いや完全に同じひととしか顔をあわせない、ある意味閉鎖的な環境ですよね。なので、「帰ってきて驚いたでしょう?」とよく聞かれるんですけど、社会が南極にいるときと同じ感じであまりショックはなかったんですよね。社会が南極よりになったという印象を受けたんです。

南極で暮らすメンタリティはある意味コロナ禍で暮らすのと似たメンタリティだったので。不特定多数のひとと密には会わないというのは南極と近いところがあって。そんななかでも穏やかに過ごすというか、満足に過ごすという術は、わりと観測隊は慣れているというか。だからショックはそれほど大きくはなかったし、一つポストコロナ社会で過ごすヒントみたいなものはありましたね。

コロナの社会で暮らすヒントですか?

コロナになって身近な人の大切さを再確認したみたいなものもあったと思いますけど、でもそれは一方でたいへんじゃないですか。煮詰まっちゃって、ケンカしたくもなるし。でも、南極観測隊、特に越冬隊はそこをうまくやっていく知恵をもっている。越冬隊の人々は、自分たちから日常に楽しいことを見つけていくんですよね。どこか遠くに行って何かを探し出す、新しいものに触れるというよりかは、日常生活の中でちょっと楽しいものとか、ちょっと違う視点とかをみんなで共有するとか、みんなでそれを楽しもうとするんですよ。ちょっと内輪ウケ的なところありますけどね。

誕生日会とか、そういう小さなイベントに全力投球するというか。個人個人でもいろんな話しをもちよって、それを大きくしていくというか。例えば、誕生日会のときに、南極では本物は手に入らないけど桜の木のようなものをつくって、桜を愛でる気分になったりとか。みんなが楽しめるものをだしていって、それを周りもポジティブに受け取るという姿勢がありますね。

もちろん世界中がこういう状況になっていることはたいへんショックなのですが、でも社会の動き方は南極の生活と連続的につながっていて、そのせいで、思いっきりショックを受けたという点はなかったですね。社会の方がむしろ南極よりになったという印象なんですよね。

南極での生活、研究調査はたいへんそうですが、とても魅力的な面もありますね! 今度のサイエンス・カフェで伝えたいことを教えてください。

南極の「トッテン氷河」というところに行って、将来の海水位の上昇を予測するための調査をしてきました。研究の成果はまだ論文になりつつある段階ですが、今回の調査を通してわかりつつあることがあります。その他にも、実際に行ってみて南極の環境で感じたことについてお伝えしたいこともあります。南極には説得力のある単純な美しさというものがあって、そういう面もお伝えしたいことがたくさんあります。

青木さんを紹介しているこちらの記事もご覧ください

- 【クローズアップ】#52 地球温暖化を知るには南極の海から?(2014年11月21日)

- 【バトンリレー】#9 青木茂さん(低温科学研究所准教授)(2013年01月10日)

今回インタビューに応えていただいた青木さんのサイエンス・カフェ札幌が開催されます! 南極の美しい写真や貴重な映像などもカフェでは披露していく予定です。今回のインタビューではお伝えできなかった、青木先生の研究や南極でのご経験についてもより詳しく伺っていきます。

第115回 サイエンス・カフェ札幌|オンライン「氷のしらせ、地球の未来 ~科学者とアーティストが見た自然~」

日時:2020年12月19日(土)17:00~18:30

ゲスト:青木 茂さん(北海道大学 低温科学研究所 准教授)、上村洋一さん(アーティスト)

聞き手:朴炫貞(北海道大学 CoSTEP 特任助教、アーティスト)

主催:北海道大学CoSTEP

後援:北海道大学総合博物館

連携:北海道大学 TERRACE

募集人数:人数制限なし

参加費:無料

申込方法:事前申し込み不要

関連ウェブサイト:https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/contents/article/2262/

※イベントは終了しました