森林の中に分け入って、現場で研究林長の揚妻直樹さんから説明していただきます。

(モノレールに乗って、天然林の中を登っていきます。)

研究林では、どんな研究をしているのですか

私が赴任したとき、この森林にどんな哺乳類が棲んでいるか、そのリストがなかったんです。植物についてはあったのですが。それでまず、この森に棲んでいる哺乳類のリストを作る、という調査をしました。

動物が前を横切ると赤外線を感知してシャッターが切れる小型カメラを90台ほど森の中に仕掛けたり、わなを使った捕獲調査を行ないました。その結果、ニホンシカ、イノシシ、タヌキなど少なくとも21種、生息していることがわかりました。

とても地味な研究なのですが、こうした「生きものリスト」を作っておいてこそ、年次変化を追跡するなど、次のステップに研究を進めることができます。研究林の中の道路が、研究のためのインフラであるように、「生きものリスト」もインフラなのです。

私たちはこの調査を出発点にして、森林を手入れする方法や森林の年齢と、そこに棲む動物との関係について、調べ始めています。

(ネズミを調査のために捕獲する器具(シャーマントラップ)。餌につられネズミが中に入ると、入口の扉がパシャっと閉まる。小さく折りたためるので、研究者はこれをたくさん持って山に入り、随所に仕掛けます。)

「林学」からイメージする研究とは、だいぶ違いますね

「林学」が様変わりしているのです。1914年から続いてきた日本林学会が、2005年に日本森林学会に生まれ変わりました。北大の農学部でも、林学科がなくなって、森林科学科になっています。

林学は、木材の生産を目指した応用科学です。それに対し森林科学は、森林の植物や動物、地質、水、空気など、森林のすべてを総合的に扱う、もっと基礎科学的なものです。

私の所属している、北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーションの教員と、環境科学院の大学院生が、こんな研究を企画しています。

広葉樹林とスギの植林地で水質を調べると、植林地のほうがカルシウムをたくさん含んでいます。カルシウムは、虫たちの体をつくる素になる物質ですから、植林地のほうが水生昆虫が多いのではないか、と仮説を立てました。そしてカルシウム量が違うのは、そこに生えている木の葉っぱの成分が違うからではないか、というのです。

そこで彼らは、これを確かめるために、植林地を大規模にバッサリ伐って、その後の変化をしらべようと計画しています。私のほうでは、せっかくだから、別の研究グループに相乗りしてもらい、森林が土石流の防止にどう役っているのか調べてもらおうと思っています。

(カスミ網。幅6メートル、高さ2メートルほどの網で、コウモリや鳥を調査のために捕獲するときに使います。技術班長の芦谷大太郎さんが網を広げてくださっていますが、よく見えませんね。見えないからこそ、鳥などがひっかかるのです。)

大掛かりな研究ですね。どのくらいで成果が出るのですか。

伐採する前に2シーズン、伐採後に2シーズンほど調べて、明確な違いが出れば、2・3年で速報ぐらいは出せると思います。でも、伐採したあとの森林は、徐々に回復していきます。それに伴う変化も追跡して、しっかりした結果を出そうと思えば、20年から30年はかかります。

これだけ息の長い、そして大掛かりな研究ができるのは、大学の研究林だからこそだと思います。民間の森林や国有林などでは無理です。

(リター・トラップと呼ばれる網で、森の木が落とす葉や種子を集めて月に1度回収し、木の季節ごとの活動を調べます。)

「和歌山という地」を活かした研究も?

ここでは、北海道の森林より動物の種類が多いので、研究に使える動物のバリエーションが増えますね。それから、ここの山は急峻で、しかも植林地が7~8割を占め自然林が少ないのですが、本州の普通の山はこうなのです。ですから、「一般的にどうか」というときには、和歌山のデータのほうが好都合です。

また、和歌山大学の研究者たちと積極的に共同研究を行なっています。北大の北方生物圏フィールド科学センターが、和歌山大学と「包括的連携」の協定を結んでいるのです。

さきほどの、土石流の防止効果についての研究は、和歌山大学のチームに声をかけています。

近ごろ、農地で植物の栽培をしながら太陽光発電も行なうという「ソーラーシェアリング」が注目されています。和歌山大学の別のチームは、その「ソーラーシェアリング」の林業版の実験も、研究林の中でやっています。

(災害時に備え山の中に無線LANを飛ばすという実験も、和歌山大学と共同で行なっています。)

ほかの研究機関の人たちが和歌山研究林で調査や実験をするとき、それをサポートするのも私たちの仕事なのです。

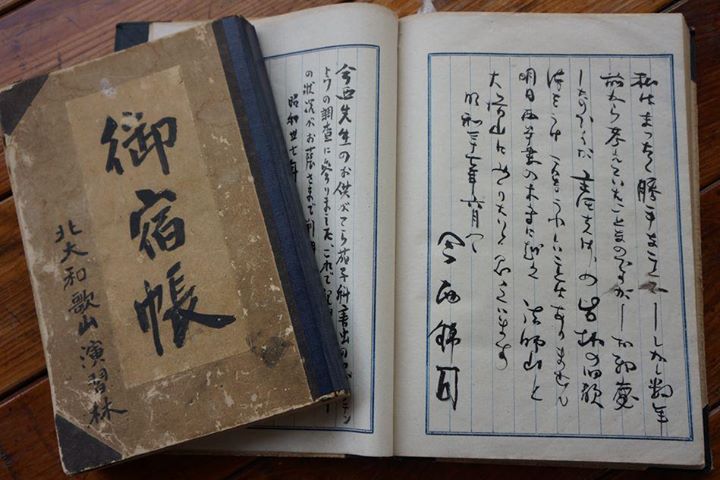

(研究林の庁舎にある宿泊室には、日本における霊長類研究の創始者として知られる今西錦司(当時、京都大学人文科学研究所 教授)が訪れた記録も残っています。)

【関連記事】