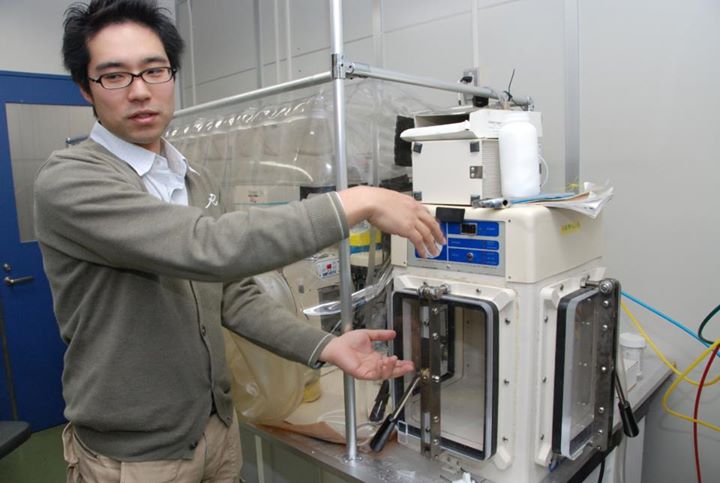

実験室に入ると、ビニールで覆われた、見なれない実験装置が…。

この装置はなんですか

ウシなど反芻動物は胃を4つ持っていて、第1番目の胃では、そこに棲む微生物たちがウシの食べたものを分解しています。それら微生物は、酸素がない胃の中で生きていますから、実験室で培養するには、酸素がない環境を用意してやる必要があります。

この装置は、そのためのものです。ビニールで覆われた中に通常の空気はなく、ボンベから窒素や二酸化炭素などを入れています。実験はすべて、外から中に入り込んだ手袋に手を入れて行ないます。

今回の研究で、何を明らかにしたのですか

第1番目の胃に棲む微生物の代表的なものに、ルミノコッカス・アルバス(R. albus)という細菌がいます。その細菌が、マンナンという糖 ― マンノースが多数つながってできている糖で、コンニャクなどに含まれています ― を分解していく経路の全体像を明らかにしました。これまで知られていた、CEと略称される酵素のほかに、私たちが新たに発見しRaMP(ランプ)と名づけた酵素が関わっていたのです。

しかも、その酵素RaMPには2つのタイプがあり、2型のほうは、興味深い性質をもっていました。2型の酵素を使うと、マンノース1-リン酸という物質を効率よく作ることができます。そしてそのマンノース1-リン酸を、2型の酵素を使っていろいろな糖と反応させると、マンノースを含む新しい糖を効率よく合成できるのです。

こうして合成した新しい糖は、有用な働きをもつ、いわゆる「機能性オリゴ糖」として利用できる可能性があります。

どんなふうにして、発見に至ったのですか

酵素CEの C は、セルロース(Cellulose)に由来しています。この名づけ方からもわかるように、CEは、セルロースという糖の代謝に関わっていると考えられていました。でも私たちは、いくつかの理由で、マンナンという糖の代謝に関係しているのだろうと考えるようになりました。

そして、ある腸内細菌にもCEがあることを突き止め、その腸内細菌であたりをつけて R. albus に戻る、という戦略をとりました。

その結果 R. albus で、のちにRaMP1と名づける1型の酵素を作り出す遺伝子を見つけました。ところが、似たものがもう一つあったのです! RaMP1の場合と同じ反応をさせてみると働きが弱いので、どうせ「役立たず」の遺伝子だろうと思ったのですが、とんでもない。マンノースが3個以上つながった糖を、マンノースが2個の糖まで分解するのに大きく貢献する酵素を作り出す遺伝子でした。こうして2型の酵素RaMP2を発見したのです。

この先の見通しは

2型の酵素を使うと、いろいろな新しい糖を作ることができますが、その反応の効率を上げる必要があります。また、生理的な機能を調べるために栄養学の研究者と協力することも必要になってくるでしょうね。

競争の激しい分野ですが、うちの研究室には、マンノース1-リン酸の作り方や糖の合成方法についてノウハウがありますから…。糖を分けたり、糖の構造を解析するという作業は、有機化学とは違うむずかしさがあるんです。

北大で博士の学位を取ったあと、4年半ほど民間企業に勤めていました。デンプンを原料に酵素でさまざまな糖を製造する会社でしたので、そこで習熟したノウハウも活かすことができます。

大学に戻ろうと思ったのは、どうして

博士の学位を取ったころは、大学で研究するのもいいけれど、酵素を使って自分で新しいものを作って世に出せば、多くの人にインパクトを与えられると思っていました。そして会社で、今までなかった新しい糖を作り、実験室段階から製造工場の立ち上げまで係わりました。その製品が今、世に出ています。

その一方で、もうちょっと夢のある、あしたの飯の種になるわけではないけれど、5年後や10年後に世の中がよくなる、そのようなことをするには、やっぱり大学のほうがいいのかな、と思うようになりました。

この分野に進んだワケは

農学部の応用生命学科にいたので、植物などの研究に進むか、酵素の研究に進むか、考えました。

僕、すごく気が短くて、せっかちなんです。植物は育てるのに時間がかかる。そんなの待ってられない。それに比べ、酵素の実験だと、パッパッと結果がでる。反応の速さを測って、データが数字でパシッと出てくる。遺伝子組換えの技術を使えば、アミノ酸のここをこう変えると、機能がどう変わるかが明快にわかる。なので、僕の性格に合っていると思いました。産業にも近いですし。

生物もやりたいけど、化学のほうが好きだった、ということですかね。