9月26日、松島俊也さん(大学院理学研究院 教授)らの研究チームが、動物行動学の分野で有名な「刷り込み」について、新しい発見をNature Communication誌に発表しました。

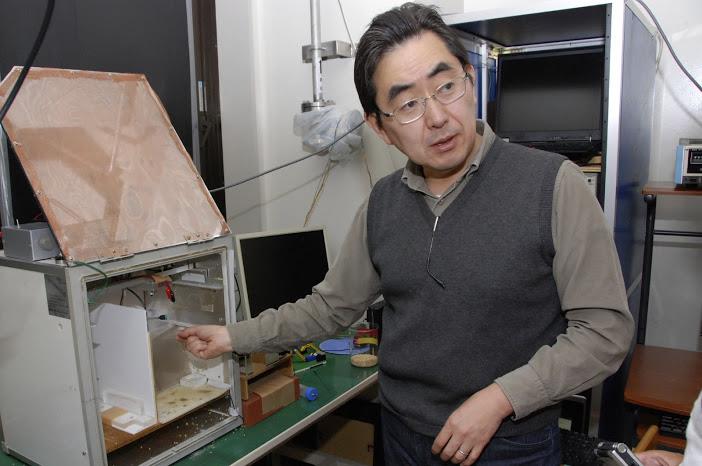

さっそく理学部5号館に松島さんを訪問し、話をうかがいました。

「刷り込み」って、どんなことですか?

「ヒヨコを例に説明しましょう。卵から孵化したヒヨコは、最初に見たものの視覚的な特徴を覚え込み、それを追いかけるようになります。そしてその学習には感受性期があり、ふ化して1~2日過ぎると感受性期が終わり、もう学習が成立しなくなる。これが、1930年代に動物行動学者のコンラート・ローレ ンツによって提唱され、今日まで研究者たちが考えていた「刷り込み」imprinting です。心理学では「刻印付け」とも言います。」

その感受性期を開始させるのは甲状腺ホルモンだ、と明らかにしたのですね。

「そうです。刷り込み学習を始めると、甲状腺ホルモンが脳の中の血管の働きで活性型に変換されるようになって、この活性型のホルモンが感受性期をスタートさせます。刷り込みが原因となってその刷り込み自身を強める、という仕組みがあるのです。」

「感受性期を過ぎてしまい、もはや刷り込み学習ができなくなった鳥であっても、人為的に甲状腺ホルモンを注射すると刷り込み学習ができるようになることも示しました。」

「逆に、その甲状腺ホルモンの働きをブロックすると、刷り込みが成立しません。」

「これらの実験は、帝京大学の本間光一先生や山口真二先生のチームが中心になって行なったもので、私はサポート役です。」

感受性期についての理解に、修正を迫る発見だとか…

「そうです。論文では、甲状腺ホルモンの話が前面に出ているんですが、これは僕に言わせれば発見の本質ではないんです、とても重要なのだけど。」

「これまで研究者たちは、感受性期を過ぎると、もう無条件に学習が成立しなくなる、と何となく思い込んでいました。でも実際には、孵化してすぐに刷り込みをしておくと、あるいは先に言った甲状腺ホルモンを与えるだけで、いわゆる感受性期が過ぎたあとでも、学習ができる状態を維持するようになります。」

「甲状腺ホルモンの濃度が一時的に上昇するだけでよいのです。これが引き金になって、その甲状腺ホルモンが下がったあともなお、学習能力の高まった状態が維持されるのです。このことを説明するために、私たちは「メモリー・プライミング」という新しい言葉をつくりました。」

「言い換えると、学習能力を立ち上げることが刷り込みの本来の役割であって、そのときに何かを覚える、学習するというのは、二次的なことだったと考えられるのです。」

今回の研究成果は、どのように役立つのでしょうか?

「わかりません、基礎研究ですから。今回の発見が、そのままヒトに、直接あてはまることはないでしょう。」

「でも、ヒトの行動や脳の発達を研究している人たちが私たちの論文を読んで、感受性期に対する従来の考え方が変わってきているんだ、ということを知ってくれたら嬉しいです。」

* * * * *

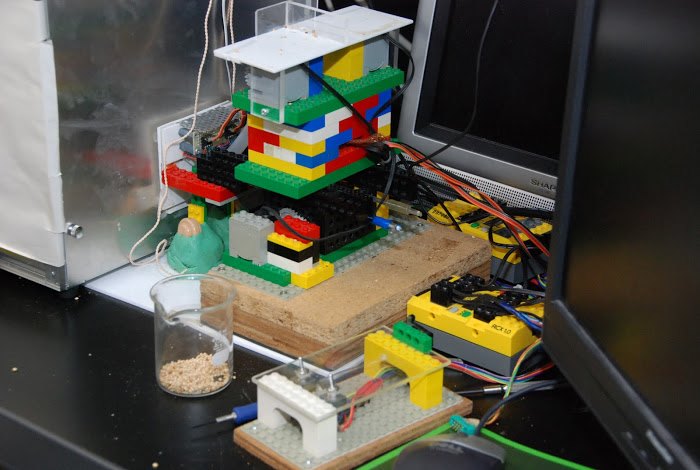

インタビューの後、実験室も見せて頂きました。

ロゴやアクリル板など、手近にある材料を組合わせて、実験装置を組立てています。状況に応じて柔軟に、しかも簡単に改変できるので、具合がいいのだそうです。

自由に研究する雰囲気をたいせつに

カリフォルニア工科大学の教授で、岩波新書の『小鳥はなぜ歌うのか』の著者としても知られる小西正一さんは、北大のこの大学院を修了した方です。

その小西さんが、「なぜ日本に帰らないのか」と問われ、答えたそうです。「日本には自由がない。」

これを聞いた松島さんは、前任の名古屋大学から北大に移るにあたり、「小西先生が出た学科に自分が来て、そう言わせてたまるか」と思ったそうです。

大学院の学生たちには、鳥を使うという縛りだけを与え、あとは自由に研究させているとのこと。鳥を使って研究する教員どうしも、「相手のやっていることを完璧に理解はできるが、自分は絶対にあの人にはかなわない」という関係にあり、お互いの研究を尊重しあっているそうです。

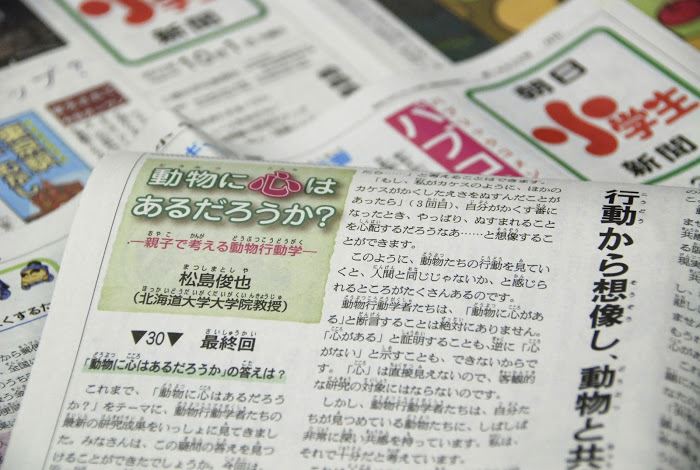

動物行動学を、わかりやすく解説

松島さんの研究室の机の上に、「朝日小学生新聞」がドサッと置いてありました。「動物に心はあるだろうか?―親子で考える動物行動学―」を30回にわたって連載したとのこと。

「わかりやすく」と思うあまり、動物を人にたとえた説明をしがちですが、松島さんは「子供むけだからといって、子供っぽい、擬人的表現を使ってなるものか」という姿勢を貫いたと言います。

まもなく、『動物に心があるだろうか』という書名で、朝日小学生新聞社から出版されるそうです(11月30日発売予定)。

早く読んでみたいな!