食中毒-それは我々の安全な食生活を脅かすもの。原因は様々ですが、毎年食中毒によって苦しむ人々が後を絶ちません。

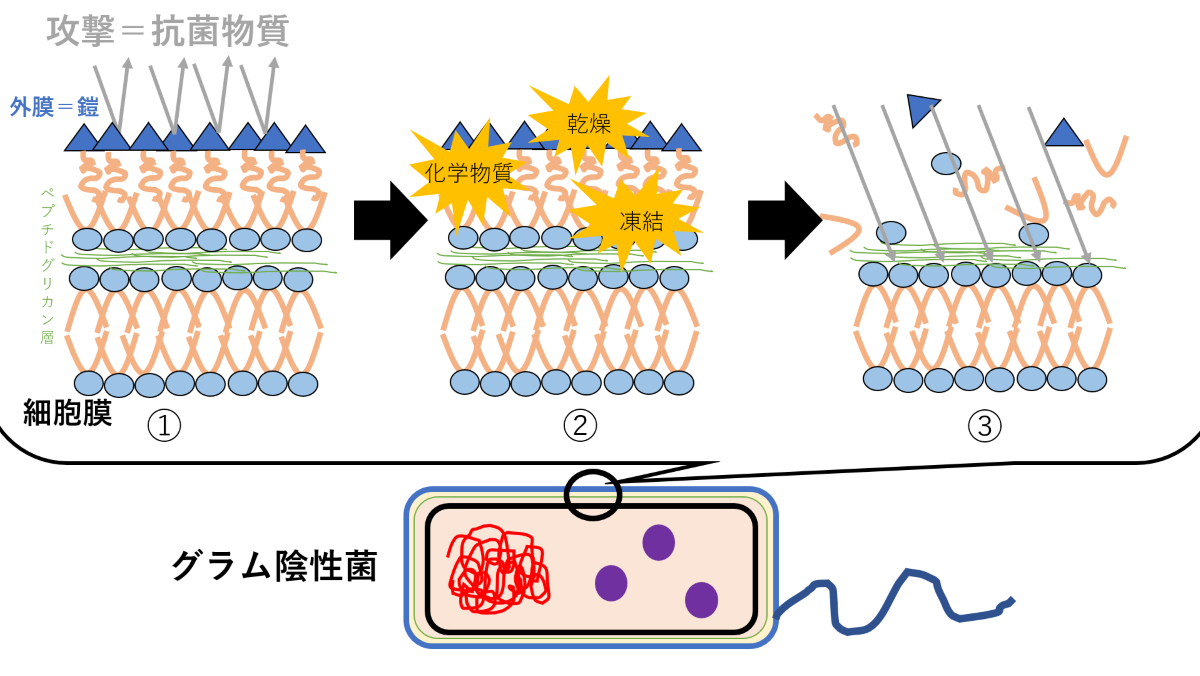

この食中毒の原因となるのが食中毒細菌であり、その中でもカンピロバクターや大腸菌をはじめとするグラム陰性菌による食中毒が最も多いです。このグラム陰性菌は外膜という「鎧」を持っているため、抗菌物質という「攻撃」に耐えることができます。

我々の身の回りにあるもので「鎧」を破り、「攻撃」が効くようになるにはどうすれば良いのだろうか。

国民の安全な食生活を守るため、私の研究は始まりました。

【植村綾・水産科学院修士1年】

食中毒の研究を意識したきっかけ

私が小学校1年生の時、学校内で宿泊行事がありました。みんなで遊んだ後、作ってもらったカレーを食べ、眠りにつきました。しかし、朝起きると、隣で寝ていた友達がどこにもいませんでした。実は、カレーを食べた人たちが深夜に体調不良となり、次々と帰宅していたことを後から知りました。いわゆる「集団食中毒」というものでした。楽しみだったはずの宿泊行事は、この一件で中止となり、この日以来、食中毒は私にとって楽しい思い出を奪った憎むべき相手だと思うようになりました。そして同時にどうすれば食中毒を防止することができるようになるのか、考えるようになりました。

どうすれば被害を減らせる?

そもそも食中毒とは何が原因で起こるでしょうか?例として、自然に存在する植物や動物が持つ毒によるもの、混入した化学物質によるものなどが挙げられますが、食中毒の事件数としては圧倒的に食中毒細菌によるものが多いです。

食中毒細菌が食品に付着すると、食中毒細菌は食品内の栄養分を使って増殖します。そして細菌特有の代謝によって食品はどんどん腐っていきます。これを食べてしまうことでおなかが痛くなったり、発熱の症状などが現れます。

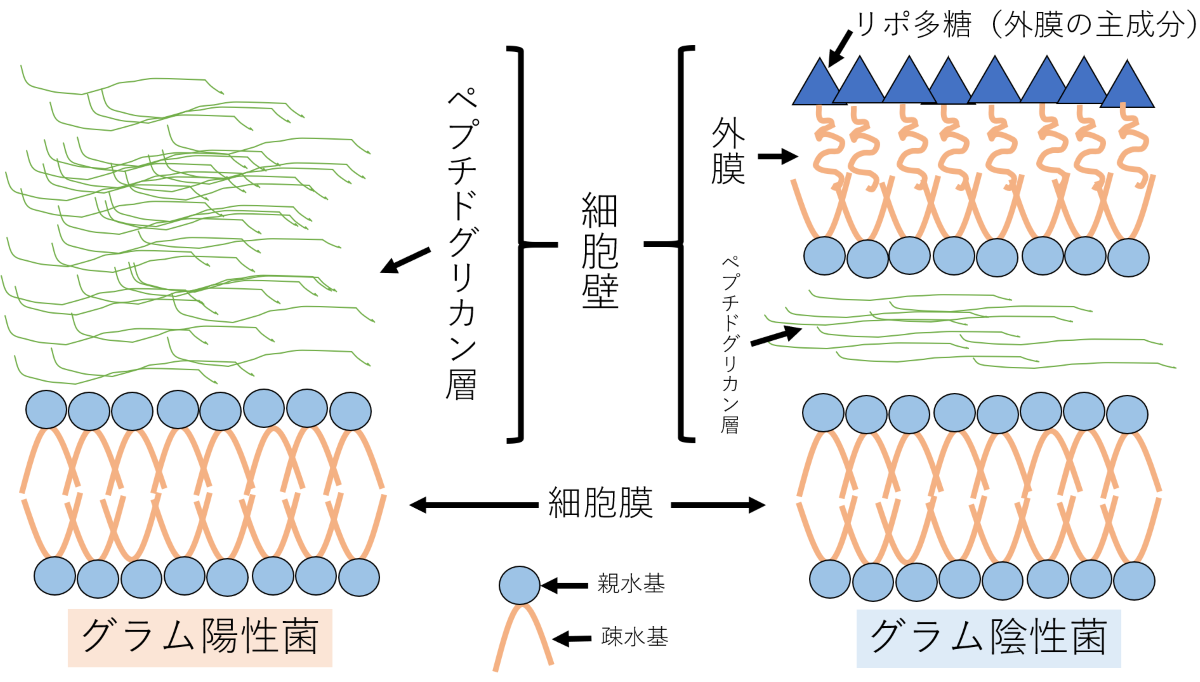

また、このような食中毒細菌はグラム陽性菌とグラム陰性菌の大きく2種類に大別されます。このうち、グラム陰性菌は外膜という外からの「攻撃」に耐えるための「鎧」を持っています。

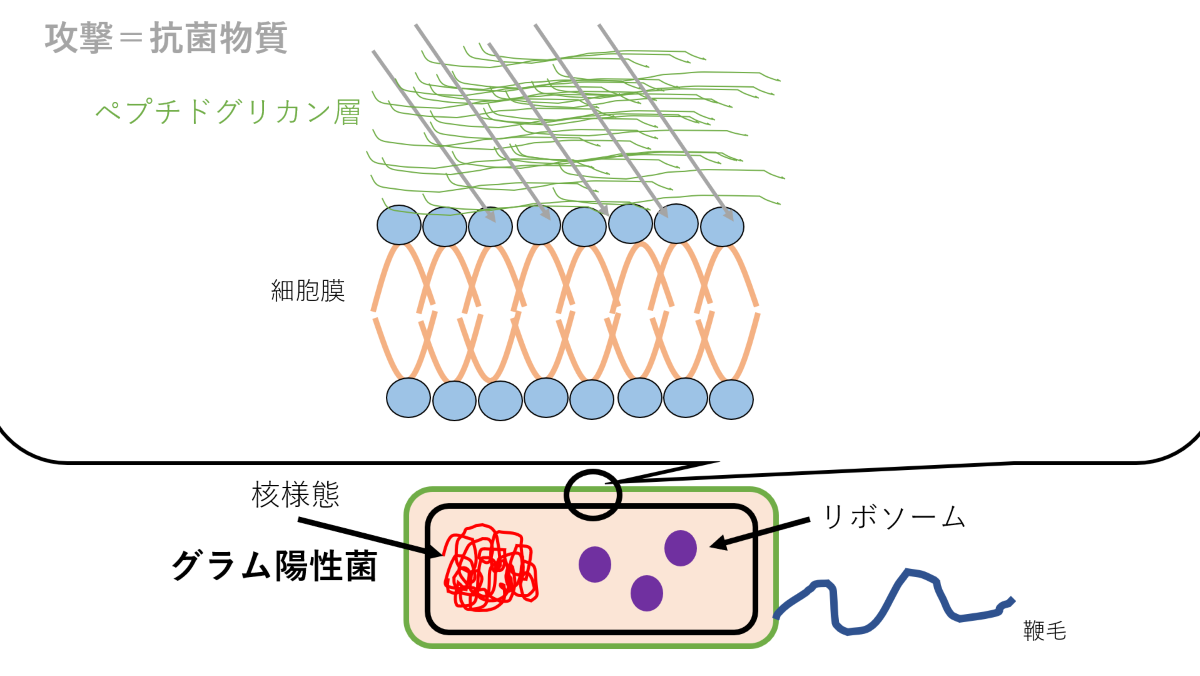

グラム陽性菌は外膜を持たないため、「攻撃」が効きやすいですが、グラム陰性菌は外膜を有しているため、「攻撃」は跳ね返ってしまいます。私はこの外膜に着目し、この外膜を破壊し、細胞の外から与えた「攻撃」を細胞内へ届きやすくすれば、グラム陰性菌もたちまち死滅し、食中毒を大幅に減らすことができると考えました。

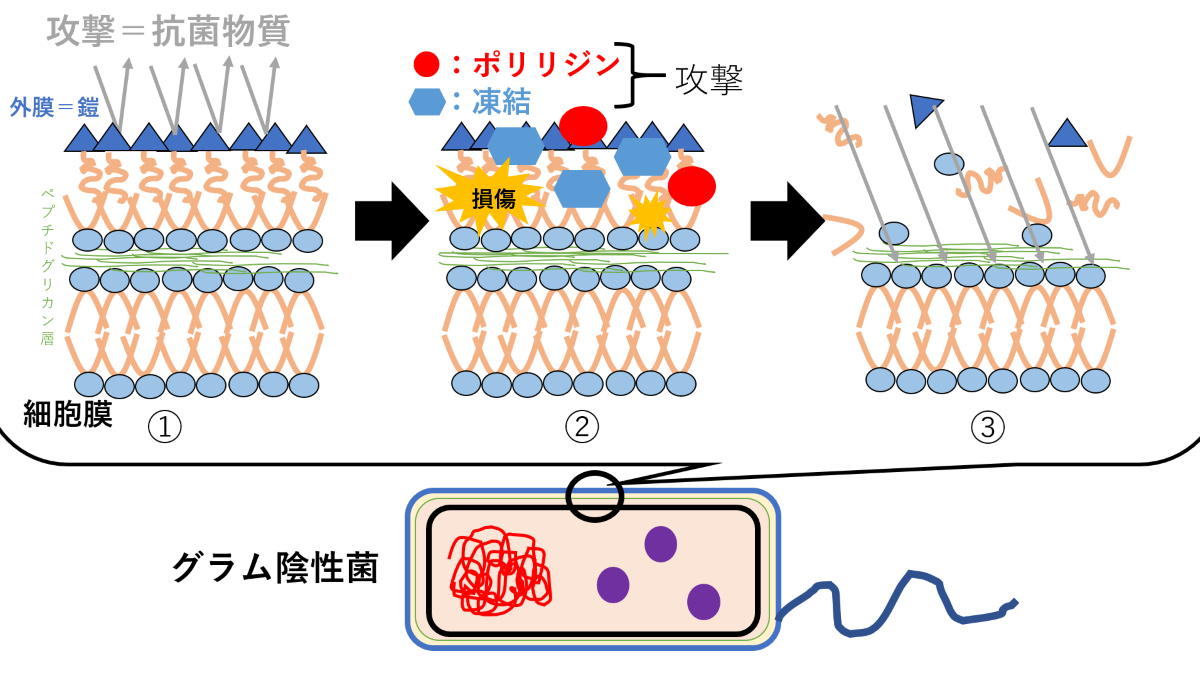

そこで、さまざま化学物質や物理的な処理の外膜を壊す効果を調べました。その結果、効果の高い「攻撃」として「凍結処理」と「ポリリジン」が有望であることがわかりました。

微生物のような小さな生き物も、凍結によって生じる「氷」によって押しつぶされてしまいます。すなわち微生物の細胞の中にある液体が凍ると細胞膜にも障害が起こってしまいます。

では、もうひとつの「ポリリジン」とは何なのか?ポリリジンは微生物によって作られる物質で、食品添加物の一つとして使用されているものです。食品添加物と聞くとからだに害を及ぼすのではないかと考えがちですが、ポリリジンは天然にも存在しており、使用制限のない食品添加物として利用されています。ポリリジンは食中毒細菌の細胞膜に作用して抗菌性を示すため、同じ外〈膜〉である「鎧」に対しても効果を発揮することがわかっています1)。

これまでに、それぞれの「攻撃」により「鎧」が壊れることはわかっていましたが、私はこの2つを組み合わせれば、各々の効果をより増大させられると考え、その方法や効果が増大するメカニズムの解析に取り組んでいます。

さらに「鎧」がなくなったグラム陰性菌はさらなる「攻撃」に対して弱くなっているはずです。この「鎧」を失ってしまった細胞に、普通は抗菌効果を示さない物質、例えば乳酸菌の産生する抗菌性ペプチドで攻撃すると、グラム陰性菌でも容易に死滅することがわかっています2)。また、このようにいくつかの異なる攻撃を利用すると、各々の攻撃の強さを弱くできるため、食品の品質の向上、すなわち美味しい食品の提供にも貢献できると考えられます。

食品微生物を扱う実験で行なうことって?

食中毒細菌は食品に関連する微生物という位置づけであるため、一般的に食品微生物というカテゴリーに分類されます。

周りに微生物を扱っている学友がいるならともかく、いない人は微生物に関する実験がどんなものなのか想像しにくいと思います。

微生物実験の手法は多岐にわたります。例えば、私の行っている微生物に対する影響を確認する実験であれば、採取した微生物をポリリジンと共に冷凍庫に入れ、その後どれだけ外膜が損傷しているのか分かる特別な物質を加えて蛍光分光光度計で測定します。また、これを蛍光顕微鏡で観察して研究者の目で直接確かめることも重要です。

さらに食品微生物を取り扱う実験で欠かせないのが「生菌数測定」。採取した菌液を寒天培地の上に載せ、コンラージ棒という特殊な器具を使って塗り広げ、微生物を寒天培地上で培養させます。この生えてきた菌数を数えれば初期の菌数からどのくらい生きている菌が減ったのかが分かるようになります。

微生物は繊細な生物です。昨日まで元気だったのに、今日は元気がないってことはざらにあります。また、実験に使用していない他の菌が操作中に入り込まないように細心の注意を払わなければなりません。そのため、実験を始める前に消毒、一つの工程が終わったら消毒、新しい作業に入る前に消毒…と、コロナ感染予防のように消毒は欠かせません。

人間みんなに個性があるように、微生物も個性があります。そのため、微生物によっては培養するのに1週間かかるもの、あるいはあっという間に増殖してしまうものもいます。「今日はどんな感じ?」なんて、微生物とお話しできるようになれば実験もいささか楽になるのですが、そんなことはできません。日々微生物と触れ合うことで、「勘」によるものも含めて、微生物の状態を察して実験しています。

ゆくゆくはさらに実験で凍結やポリリジンとその他の物質の効果を調べて、新しい食品の保蔵技術を提案する論文を発表したいと思っています。

腐敗を減らすために

このようにグラム陰性菌の外膜を損傷させれば、さらなる「攻撃」により、細菌が死滅することが分かりました。

生鮮魚介類は皆様がご存知の通りとても腐敗しやすい食品です。この魚介類の腐敗に関与する微生物も多くはグラム陰性菌です。したがって、私が研究している内容は水産食品の腐敗防止にも応用できると考えられます。

COVID-19と食中毒細菌防止のために

食品を扱う現場では食中毒・腐敗防止の3原則として「付けない、増やさない、殺す」がよく唱えられます。いくら食中毒防止の技術が進歩したとは言え、我々は日常生活で菌を食品に付着させないことが食中毒防止では最も重要です。

コロナ禍で消毒する習慣が国民に定着しつつありますが、コロナが終息したその後も食品による健康被害を防止するために消毒習慣は継続してほしいものです。

参考文献:

- 小磯博昭 2014:「主要な保存料・日持向上剤の抗菌メカニズム-どこまで解明されているか?」『 日本食品微生物学会雑誌』 31 (2), 70‒75.

- 益田時光・善藤威史・園元謙ニ 2010:「ナイシン-稀有な抗菌物質-」『Milk Science』 59, 59-65.

この記事は、植村綾さん(水産科学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

植村さんの所属研究室はこちら

北海道大学水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産食品科学講座

食品衛生学研究室(川合祐史教授)