内田義崇さん(農学研究院 准教授)が株式会社ユートピアアグリカルチャー(以下:UA社)と共に進めている「FOREST REGENERATIVE PROJECT」1)。去る10月17日にそのモデルファームとなる盤渓農場のオープンイベントが行われました。

イベントで内田さんは「本プロジェクトで生産した食品を通して、消費者に新しい食糧生産のあり方も伝えたい」とお話ししました。札幌市民に親しまれている盤渓スキー場のすぐ隣の山林で、ゆくゆくは乳牛を放牧しようというプロジェクトの詳細と背景をお届けします。

【福浦友香・北海道大学CoSTEP】

FOREST REGENERATIVE PROJECTとは?

FOREST REGENERATIVE PROJECTは、森林や土壌を再生させながら放牧酪農や養鶏を行う、UA社と内田さんとの共同プロジェクトです。こうした手法は「環境再生型農業(リジェネレイティブアグリカルチャー)」と呼ばれ、環境負荷をなるべく低減しながら持続可能な食糧生産を実現する新しい農業のありかたとして、近年注目されつつあります。

これまでプロジェクトでは環境再生型の酪農や養鶏を北海道日高町で行ってきましたが、都市近郊のメリットをいかした第2の拠点として、盤渓農場を立ち上げました。盤渓農場は作業棟や鶏舎のあわせて4棟と、その背後、盤渓スキー場の西側に広がる約22haの山林からなっています。

食糧生産活動が環境に与える影響は大きい

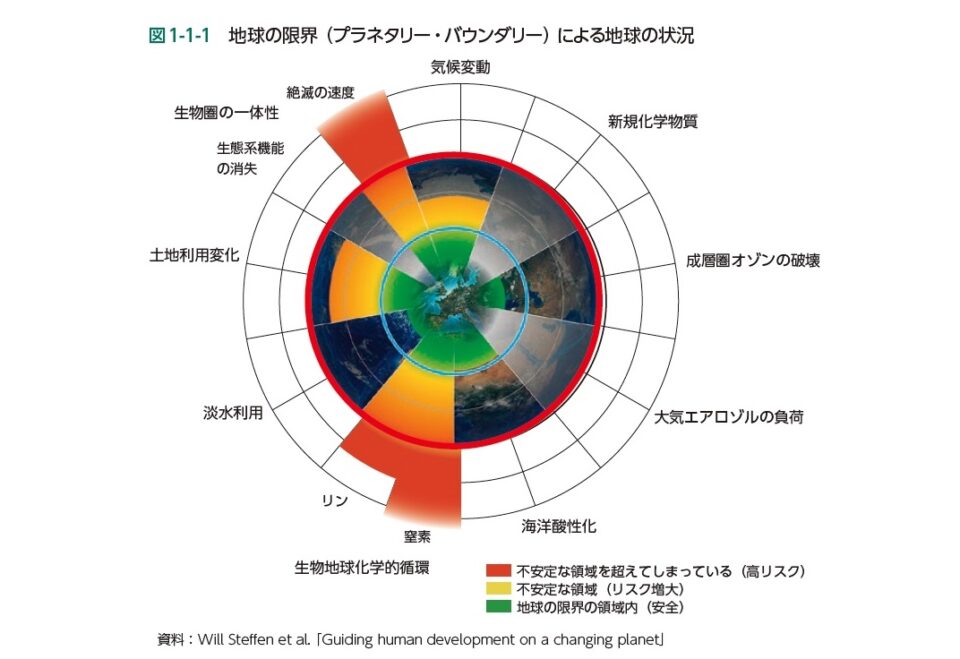

これまで人類は、いつでも十分な食糧を安定的に得るために科学技術を発展させてきました。これは私たち人類にとってありがたく素晴らしいことです。ですが同時に私たちの食糧生産活動によって地球が本来持っている土壌の栄養素循環システムが崩れ、ひいては気候変動リスクを増大させる、生物多様性を脅かす、などの地球規模の課題をより深刻なものとしている側面があるといいます。内田さんは、「研究を進める中で、人間と地球の関係がこのままではいけないという危機感を抱きました」と語ります。そんな時、「地球にも動物にも人にも優しいお菓子作り」を目標に食糧生産と森の活性化を促す行動を行いたいという思いを抱いていたUA社の代表の長沼真太郎さんと共に、プロジェクトを発足することとなります。

あらためて、環境再生型農業(リジェネレイティブアグリカルチャー)とは?

従来型の農業では、安定供給と大量生産のために化学肥料を積極的に使っています。化学肥料には作物にとっての栄養素、つまり窒素やリンが含まれています。これらの物質を土壌細菌が分解・代謝することで作物の生育を促進するしくみです。しかし、化学肥料を過剰に使うと、土壌細菌による分解が追いつかず、土壌に窒素やリンが蓄積することとなります。これによって大気や土壌の状態に悪影響を及ぼすのです。

そこで、環境再生型農業の考え方が登場しました。環境再生型農業は、自然の栄養素循環にそった形で食糧生産を行うため、余剰な栄養素の土壌への蓄積を軽減し、環境への負担を少なくしようとする考え方です。

センシング技術ではソニーグループと共同研究中

環境再生型農業を実現するためには、その土地の自然の栄養素循環に沿った形になっているのか、実際に大気や土壌がどのような状態にあるのかをモニタリングしなければなりません。そのためにはさまざまな種類のデータを広範囲に継続的に集め、分析する必要があります。そこで、北大とソニーグループ株式会社が共同研究としてセンシング技術の実装に取り組んでいます2)。大気と土壌の情報を収集する環境センサー、家畜につけられた首輪型のデバイスといった技術が今後盤渓牧場でも用いられていく予定です。

山間放牧も計画中

環境再生型農業による放牧酪農の共同研究は、現在はUA社の日高牧場で行われています。今後は、盤渓農場の山でも放牧を実施し、馬や乳牛が立ち入る区画と立ち入らない区画とに分けて、土壌や植物の変化を比較する研究が本格的に行われる予定です。

食糧生産と森の活性化を促す行動を行いたいというUA社の長沼真太郎さんの思いを受けプロジェクトに参加することとなった内田さん。「単に温室効果ガスや環境負担を減らすということだけではなく、消費者が環境再生型農業によって生産される商品を選択的に消費することが、まちや地域の活性化にもつながります。このような持続性が必要だと考えています。また、生産者が取り組んでみようと思える新しい食糧生産のあり方を伝えるためにもさまざまなデータを取り、公開していく活動を行いたい」と発表を締めくくりました。

味わいながら FOREST REGENERATIVE PROJECTに参加

UA社のウェブサイトからは、日高の放牧酪農で作られた牛乳と飲むヨーグルト、そして卵を定期便として購入することができます。

筆者も、さっそくいただいてみました!牛乳と飲むヨーグルトからは、あっさりしているが深みのある味わいを感じられ、少量でも満足するものでした。卵はクセのない味です。作り手の思いを知ることで、より大事に食べようという気持ちになるものでした。