「恐竜は一体何を食べていたのか?」 昔から人々の興味を集めてきた疑問ですが、残念ながら大昔に生きていた恐竜の食事風景を見ることはできません。しかし私は電子顕微鏡を通して、恐竜の食事風景を「見て」います。と言ってももちろん、直接見えるわけではありません。歯の化石をじっくり調べることで、食べ物に関する情報を読み取ることができるのです。その鍵となるのは、歯の化石に残された「マイクロウェア」と呼ばれる小さな傷です。電子顕微鏡でしか見えないこの小さな傷は、恐竜の生態や進化を明らかにする上で、大きなヒントを与えてくれます。

【伊藤政矩・理学院修士1年】

歯に残された痕跡、マイクロウェア

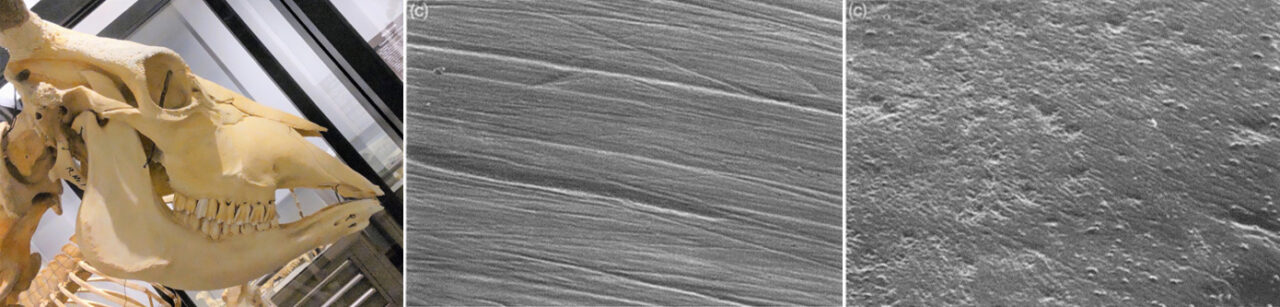

マイクロウェアとは、動物が食事をしたときに歯に残される微細な傷のことです。現生の動物にももちろん残されています。例えば、地面に生えている草を食べるアクシスジカの歯には細長い傷が残ります。これは草に含まれる硬いガラスのようなつぶつぶである珪酸体や地表の砂などが歯をひっかくように傷つけるためであるとされます。一方、ウシの仲間で地面より高いところにある植物を食べる葉・果実食性のジェレヌクの歯には、穴状の傷が残されることが知られています1)。

このような食性が分かっている現生動物の歯のマイクロウェアと恐竜の歯のマイクロウェアを比較することで、恐竜が何を食べていたのかを推測することができるのです。この方法には大きな利点があります。食性を明らかにする化石には、他に糞化石や胃の内容物の化石がありますが、数は多くありません。また化石を破壊しないと分析できないという欠点があります。一方、歯は動物の体の中でも比較的保存されやすく、化石としても多く見つけられます。そして表面を観察すればよいので、破壊せずに研究できるのです。

食べものを突き止め、さらに生態の解明へ

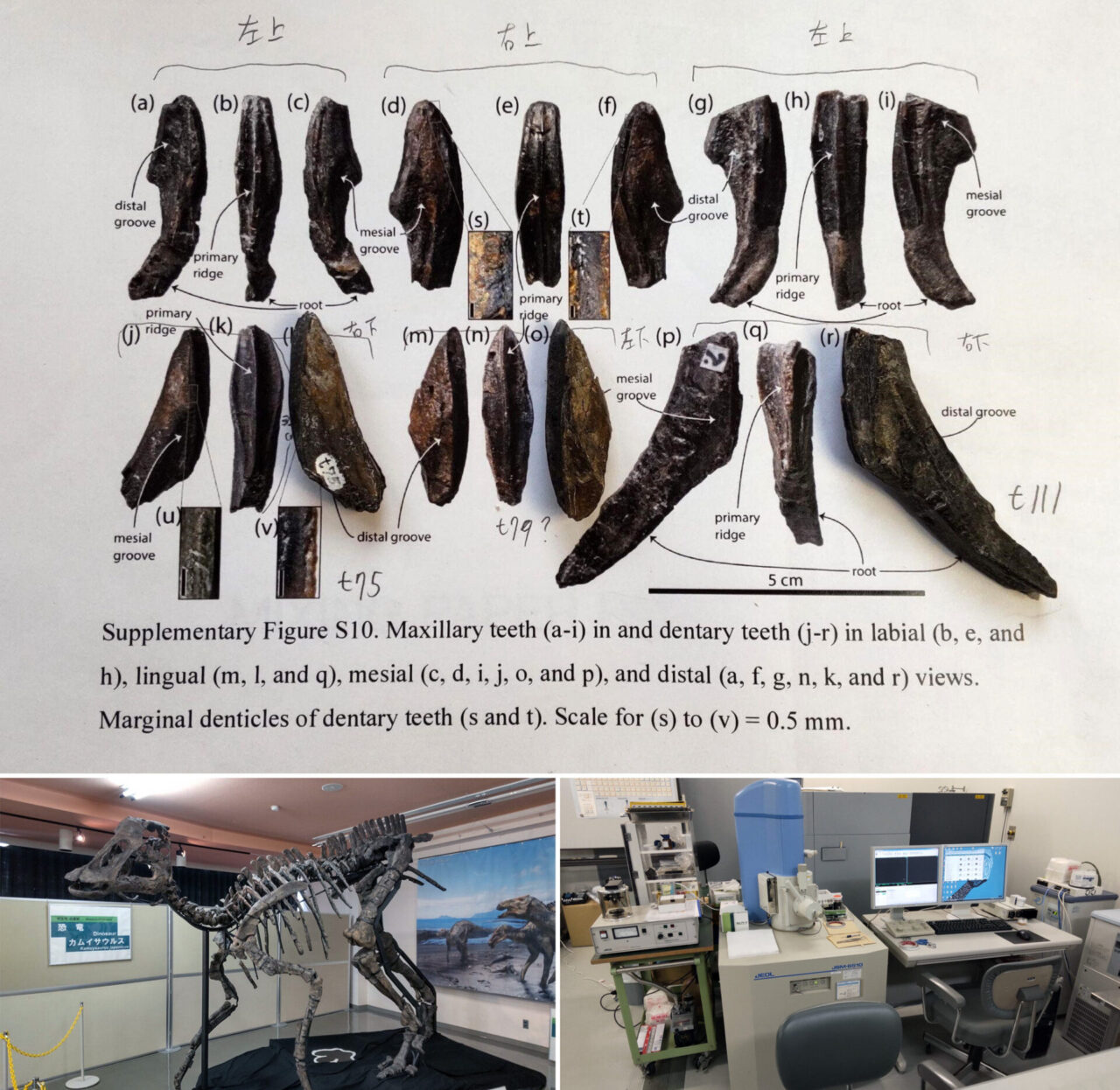

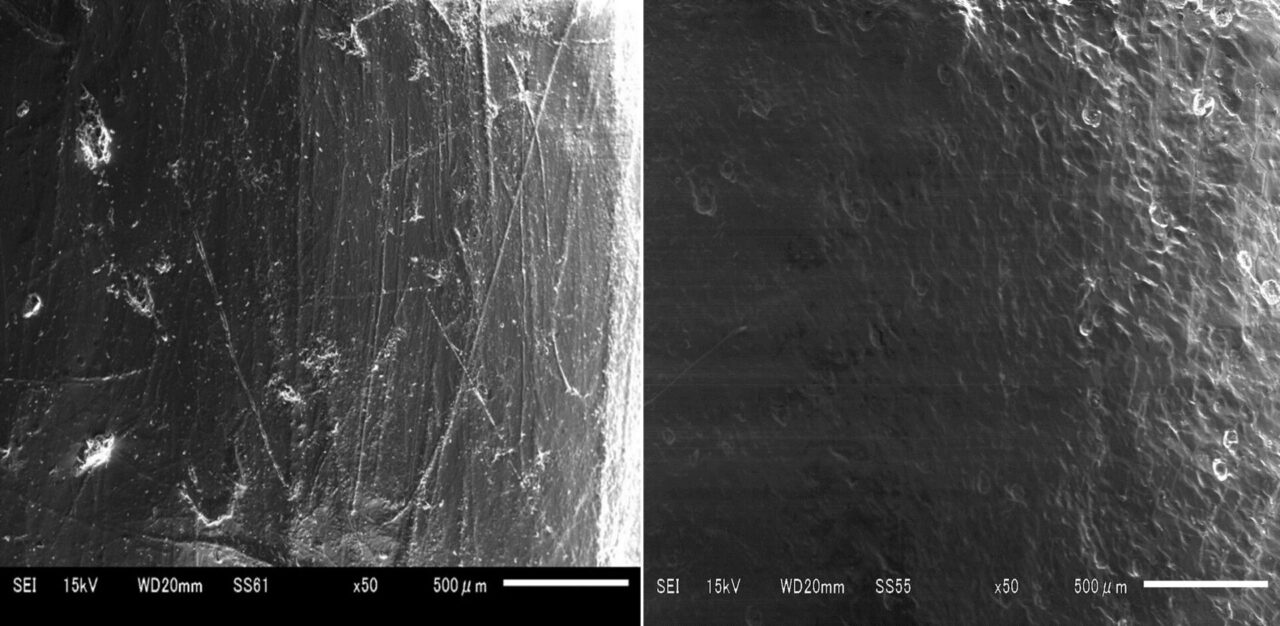

私はこれまでに、日本で発見された植物食恐竜カムイサウルス・ジャポニクスとヤマトサウルス・イザナギイの歯の化石に残されたマイクロウェアを調べました。その結果、カムイサウルスの歯には細長い傷と穴状の傷がともに確認されました。このことからカムイサウルスは、地面に生えている草だけでなく葉や果実等も含めて、様々な種類・形態の植物を食べていたと考えられます。一方でヤマトサウルスの歯にはこれらの傷跡が残されておらず、歯を傷つけにくい柔らかい植物を中心に食べていたとみられます。何でも食べるカムイサウルスと、えり好みをするヤマトサウルス、といった違いです。

マイクロウェアは単に食べ物がわかるわけではありません。食べ物がわかるということは、どのように暮らしていたかということも教えてくれるのです。同じ時代に同じ日本という環境に生きていたこれらの2種類の恐竜たちは、それぞれが別の食性を持っていたからこそ、食べ物をめぐって争ったりせずに共存できたのではないか、と考えています。

これからの研究について ~フィールドワークと地道な作業~

恐竜の研究というと発掘のイメージが浮かびがちです。たしかに恐竜研究では、新たな化石を発見することが重要です。私もモンゴルの発掘調査に学部4年生の時に参加しました。これらのフィールドは砂漠のように乾燥していて、昼間は日差しが強くて暑いし、夜になると急に寒くなって強風が吹いたり…となかなか過酷な環境です。それでも、発掘調査の末に化石を発見した際にはこの上ない喜びを感じました。

しかし、恐竜研究の方法はフィールドワークや発掘に限りません。新たに化石を見つけるだけでなく、すでに博物館に保管されている標本をじっくり調べることも重要なプロセスです。そして私のマイクロウェア研究のようなアプローチもあります。小さくて壊れやすい歯の化石を扱ったり、長時間顕微鏡の前に座って作業したり。はじめはこのような地道な作業の多さに戸惑いましたが、夢中になって研究しているうちに意外と楽しく感じてくるものです。別の言い方をすれば、体力がなくてフィールドワークに行く自信がない…という方にもできることはたくさんある分野です。

私は今後、まだ詳細に歯の研究が行われていない、カムイサウルスとヤマトサウルス以外の恐竜についても調査を行い、生態の謎や進化史について解き明かしていきたいと考えています。なにせ、世界中の博物館にはまだ分析されていない、さまざまな種類の恐竜の歯が膨大に収蔵されているのです!

この記事は、伊藤政矩さん(理学院修士1年)が、2023年度大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

伊藤政矩さんの所属研究室はこちら

理学院 自然史科学専攻 地球惑星システム科学講座 進化古生物学研究室(小林快次 教授)