総合博物館の南側に、小さいけれど味のある石造りの建物がぽつんと立っています。何だか歴史を感じるのですが、どのようないわれがあるのでしょうか?

今回からスタートする新企画「過山(すぎやま)博士の本棚から」では、北大の歴史にまつわる疑問に過山博士が答え、そのエピソードを紹介していきます。

過山博士が何者かって? それはね…

ちょうどいま、資料を持って出てきましたよ。

「おや、こんにちは。私が過山です。歴史の研究をしています。

ああ、この建物に目を付けるとはスジがいい。これは1927年に建造された昆虫標本室です。建造物としても、それにまつわる人々の物語にも、なかなか面白いエピソードがあるのです。

この建物の背景には、日本の昆虫学の礎を築いたといわれる松村松年(しょうねん)の存在がありました。松村が切り拓いた昆虫学は、連綿と受け継がれ、現在も北大を象徴する分野のひとつとなっています」

貴重な標本を守る、不燃構造の昆虫標本室

札幌農学校が開学当初の大通付近から現在の場所に移転して以来百十余年の間、学生や教職員、市民の憩いの場として親しまれている「エルムの森」。木漏れ日に輝く芝生を眺めながら歩いていると、ツタの紅葉に彩られた石壁の建物、旧昆虫標本室が姿を現します。

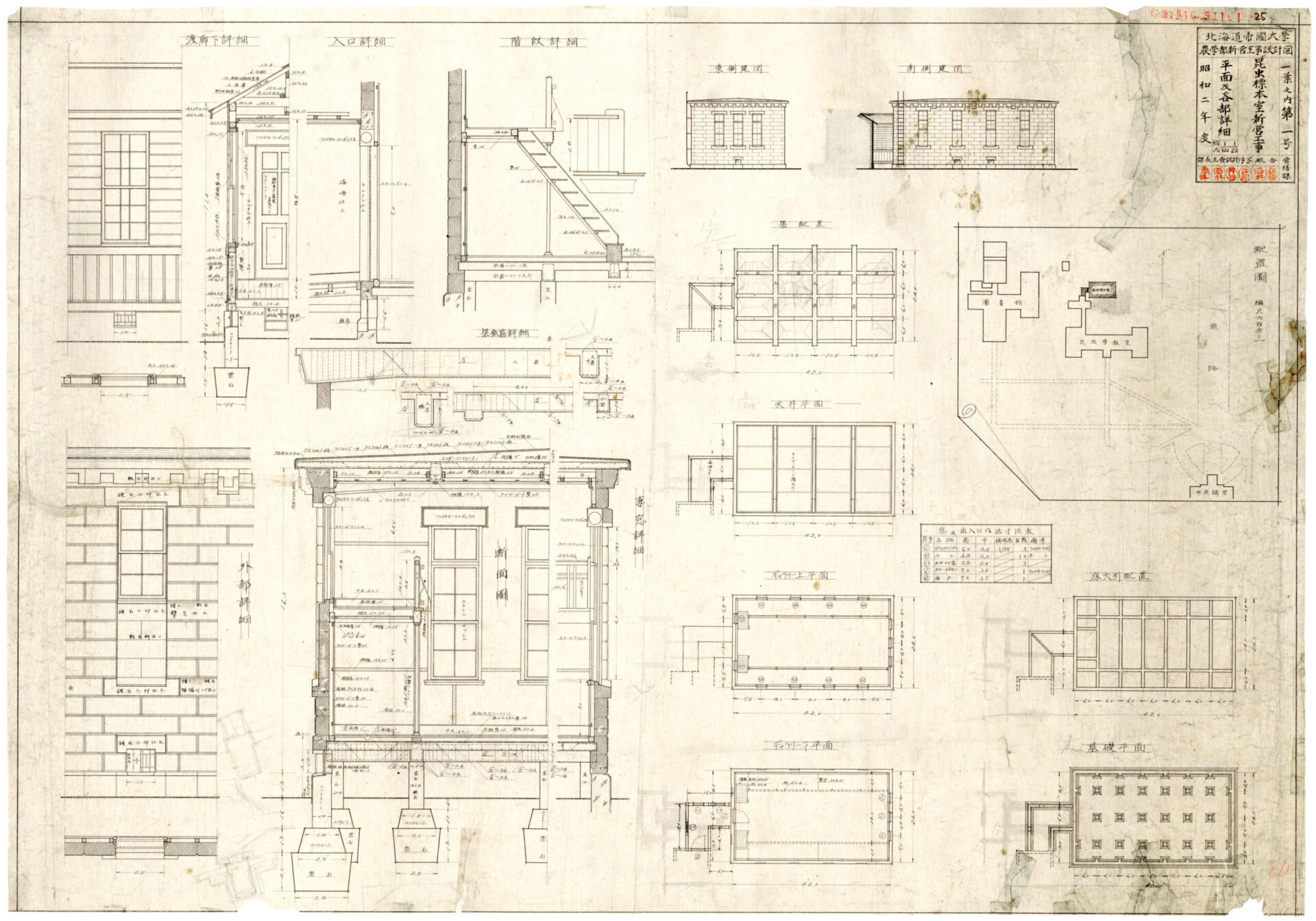

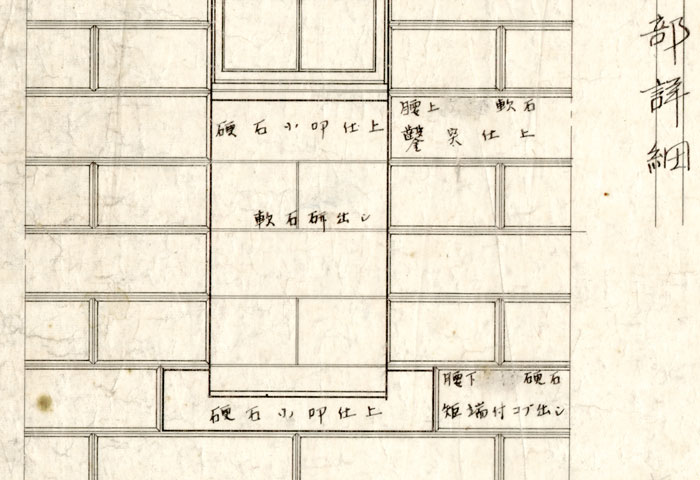

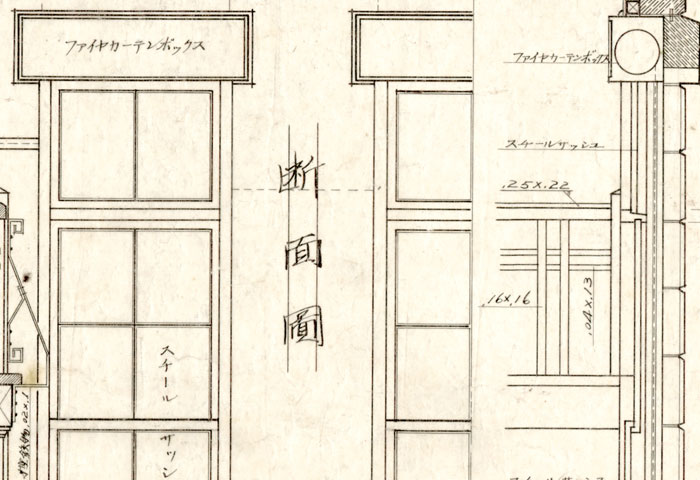

昭和2(1927)年に建てられたこの標本室は、壁は石造り、床と天井は鉄筋コンクリート造の混構造です。当時の図面を見ると、昆虫標本を火災から守るために札幌特産の石材が使われているほか、耐火シャッター付きの窓枠を採用した不燃構造となっていることが分かります。

日本の昆虫学の礎を築いた学者、松村松年

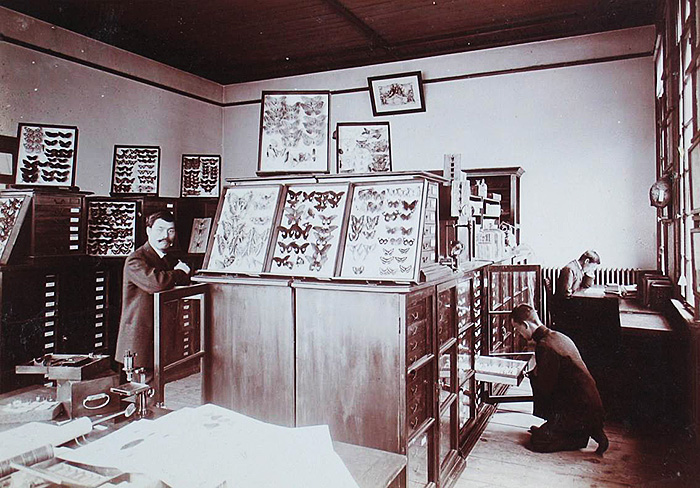

この昆虫標本室の建設を実現したのは、松村松年という人でした。松村は、札幌農学校農学科を卒業した翌年の明治29(1896)年、24歳で同校の助教授となり、明治35(1902)年、昆虫学教室の初代教授に就任。以来、昭和9(1934)年に同職を退くまで30年余り、世界的に遅れていた日本の昆虫学分野をリードし、飛躍的に発展させました。

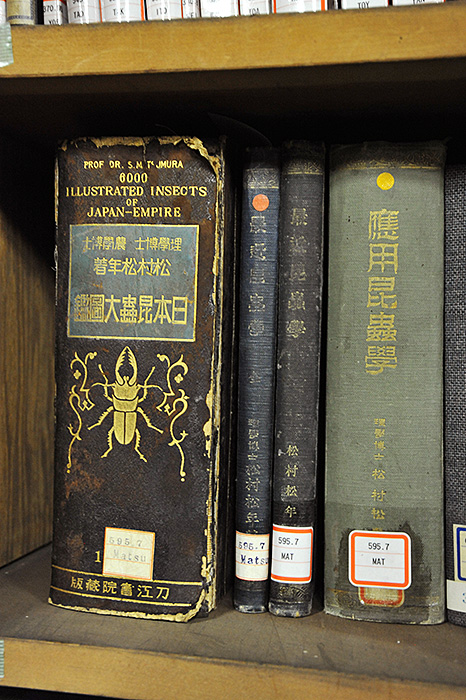

松村の研究対象は、現在の研究者では考えられないほど広いものでした。特に力を注いだウンカ類などの半翅目をはじめ、チョウなどの鱗翅目、ハチなどの膜翅目、カなどの双翅目までを扱い、松村が命名した昆虫は、日本産に限っても約1,100種を数えます。また、英独文150編、和文100編の研究論文、50冊の単行書を著し、それらを積み上げると松村自身の背丈をはるかに越えたといいます3)。

なかなか作ってもらえなかった昆虫標本室

松村のこれほどの活躍にもかかわらず、この昆虫標本室は、すんなりと建ててはもらえませんでした。その背景には、独裁的なところがあった当時の総長佐藤昌介と、松村の負けん気の強さによる確執があったと考えられています。昭和2(1927)年に昆虫標本室が建てられたのは、同年に職を辞した佐藤総長による恩赦的な計らいだったのかもしれません4)。同年6月26日付の小樽新聞は「(前略)松村博士は常に不燃質の標本室の必要を説いてゐたが今回願望がかなひ(中略)建る事となり博士は漸く息をついた(後略)」と報じており、松村の悲願成就の喜びが読み取れます。

こうして作られた昆虫標本室は、松村の退官後、後任の教授となった内田登一の代の初期まで標本室として利用されました。その後、昭和11(1936)年に農学部新館(現在の農学部の中心となっている建物)が落成すると、昆虫学関連講座は新館に移転。昆虫学教室だった建物は、その後しばらくの間、北方文化研究室として使用され、昆虫標本室は資料室となりました5)。現在、この石壁の建物は、大学文書館が北大の歴史的資料を保存するための書庫として利用されています。

今なお在り続ける、松村の遺したものたち

松村が昭和9(1934)年に退官するまで門下生と共に作り上げた昆虫標本群「松村コレクション」は、昆虫学教室を受け継ぐ研究者たちによって維持されています。その総数は30万点とも50万点とも言われていますが、正確な数字は定かではありません。

また、松村が昭和元(1926)年に創刊した昆虫学の欧文誌『インセクタ・マツムラーナ』は、第二次世界大戦の時を除いて継続して出版されており、現在は農学研究院紀要の昆虫編として、年1冊、世界中の研究者に届けられています。

後編では、松村の昆虫分類学を受け継ぐ研究者の一人である大原昌宏さん(総合博物館・教授)にお話をうかがいながら、松村門下の研究者たちや昆虫標本のことをご紹介します。

【佐々木学・CoSTEP本科生/北海道大学職員】

資料提供・参考文献:

- 『昭和二年度 北海道帝国大学農学部新営工事設計図 昆虫標本室新営工事平面及各部詳細』 北海道大学事務局所蔵

- 大原昌宏教授(総合博物館)提供

- 札幌市教育委員会『札幌昆虫記 (さっぽろ文庫)』北海道新聞社(1990)

- 池上重康「建築設計図が語る北大の歴史 第7回 旧昆虫標本室」『リテラポプリ 26号』北海道大学(2006)

- 岩沢健蔵『北大歴史散歩』北海道大学出版会(1986)