北海道では異例の暑さが続いています。これまでエアコンなしで過ごしていた方々も、今後は耐えられないのではないでしょうか。電力の需要が高まると同時に、温暖化を緩やかにしていくためには、二酸化炭素を排出しないエネルギー源の利用が不可欠です。2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」では、原子力発電所を再稼働することが盛り込まれています。ただ、事故を起こした福島第一原子力発電所の廃炉作業はまだまだ先が見通せません。原子力・環境工学の立場から、福島第一原子力発電所の廃炉の課題に取り組む渡辺直子(工学院 教授)さんに話を伺いました。

廃棄物の切り口から廃炉の問題を考える

原子力工学では、放射性物質に注目して、放射性廃棄物を安全に管理する方法を考えます。一方、環境工学では、人間の活動が環境に与えるさまざまな影響を取り上げて、工学的な視点から現状やその原因を分析し、対策を提案します。原子力発電は、クリーンなエネルギー源として期待されていますが、放射性廃棄物の保管や処理、処分といった特有の課題も存在します。こうした廃炉や放射性廃棄物の問題に取り組むには、放射線が人の健康や環境に及ぼす影響に注目する原子力工学の考え方と、廃棄物処理・処分が環境に与える影響を考える環境工学の視点の両方が必要です。事故のあった福島第一原子力発電所の廃炉からは、事故の起きていない通常の原子力発電所よりも大量の廃棄物が発生します。この廃棄物をどうするかという問題は、原子力工学の視点からも環境工学の視点からもまだまだ課題が多いと渡辺さんは語ります。

例えば、福島第一原子力発電所には、事故によって発生した特有の廃棄物である「燃料デブリ」が存在します。事故当時、津波によって全電源が喪失し、原子炉の冷却機能が失われたことで、1~3号機で炉心溶融が発生しました。その結果、溶け落ちた核燃料と原子炉内部の構造材などが混ざり合い、冷えて固まった物質が「燃料デブリ」です。

燃料デブリは、通常の使用済み核燃料とは大きく性質が異なります。さまざまな物質が混在しており、構造や成分が非常に複雑で、形状や放射能の分布についても多くの点が未解明です。これまでに2号機から、2024年には約0.7グラム、2025年には約0.2グラムの燃料デブリが試験的に取り出されており、放射化学的性状の分析に活用される予定です。一方で、1~3号機に残る燃料デブリの総量は約880トンと推定されており、本格的な取り出し作業はまだ始まっていません。燃料デブリの取り扱いには、原子力工学の専門的なアプローチが必要です。

何もかも違う廃炉作業

渡辺さんは、事故を経験していない通常の原子炉の廃止措置の研究も行っていますが、今の福島第一原子力発電所の廃炉作業は通常の原子炉の作業とは異なると語ります。

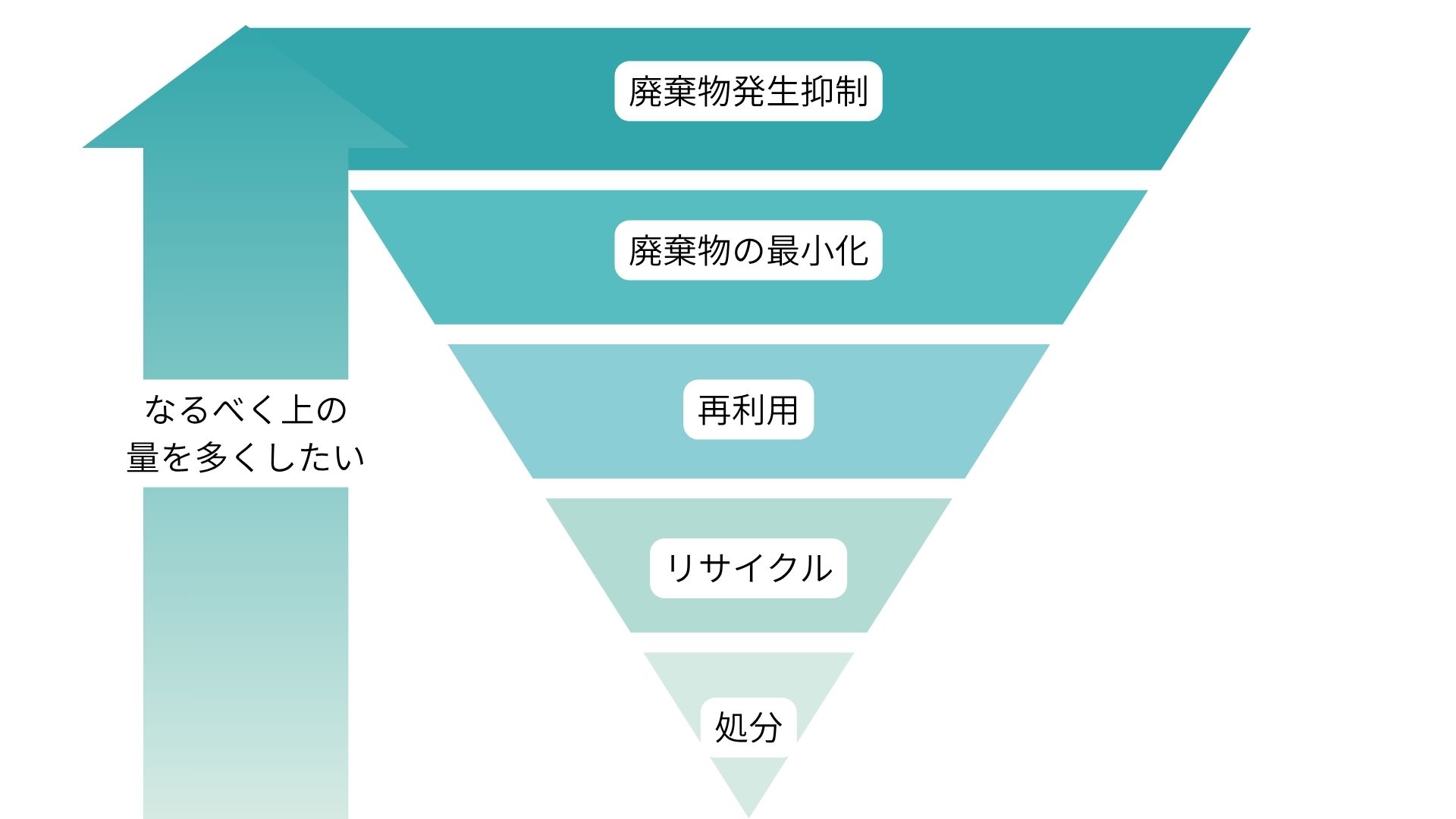

環境工学では、資源を効率的に循環させ、なるべく廃棄物の量を減らし環境負荷を減らすという考えのもと、廃棄物の管理方法が研究されています。原子力発電所の廃炉においても、安全性を確保しつつ、このアプローチをあてはめることが考えられています。

使用済み核燃料を取り出した後の通常炉から発生する廃棄物の9割以上は「放射性廃棄物でない廃棄物」とすることができます。また、放射能濃度が十分に低いものは、国の定める厳格な基準であるクリアランスレベルを下回っていることを確認することで、放射性物質としての規制から外し、リサイクルしたり、産業廃棄物として処分したりすることが可能になります。これをクリアランス制度といいます。この制度は2005年に導入され、電力業界内での再利用などに限定して運用されています。その後に残った原子力発電所の機器や構造物の約2%が放射性廃棄物として処分されます。再利用できる物質はなるべく取り出し再び利用する、これが廃棄物ヒエラルキーという考え方です(図2)。

福島第一原子力発電所の廃炉で処理、処分しなければならない廃棄物の量は膨大です。通常炉であればリサイクルが可能な建屋の構造物などにも、事故によって放出された放射性核種が付着しており、その解体物は放射性廃棄物となります。さらに、通常炉であれば、付着した放射性核種を取り除く「除染」をして十分に放射能濃度を低くすれば、クリアランスをすることができますが、福島第一原子力発電所の場合には廃棄物の処分方法やクリアランスについての仕組みがまだ決められていません。

福島第一原子力発電所の廃炉作業で発生している放射性廃棄物は、リサイクルや処分するための制度がなく、また、それらを処分する施設もないため、発電所の敷地内に保管されています。廃炉作業が進むにつれて廃棄物が発生し、たまっていきます。「燃料デブリ」の取り出しや保管などを安全に行うためにも、福島第一原子力発電所の廃炉を早く進めるためにも、廃棄物や再利用可能物を敷地から適切に搬出できるルートを作っていくことが必要です。

他人事ではない、みんなの問題

福島第一原子力発電所の廃炉作業で出たゴミをどうしていくのかは決して他人事ではありません。例えば、福島第一原子力発電所の事故によって環境に放射線核種が拡散した後、福島県内では放射性核種の付着した土壌を取り除く除染作業が実施されました。取り除かれた土壌は最終的には福島県外で処分することが法律で定められています。ただ現在は福島県内の中間貯蔵施設に保管されています。放射能濃度が低い土壌は再利用することが検討されていますが、県外での利用に関する実証実験は、住民たちの反対もあり、遅々として進みません。

そしてこれは決して国や廃炉を進める事業者だけで結論が出せる話ではない、と渡辺さんは思っています。放射性核種の濃度を事故前のバックグラウンドと同程度にする技術を開発し、当てはめることは可能であるかもしれませんが、そのためのコストやエネルギー消費、環境負荷は得られる便益に見合わないかもしれません。「白」と「黒」の間にある「グレー」のエリアに解がある時、どのようにその解にたどりつくことができるのか、渡辺さんは市民の本音を知りたいと語ります。納得感のある再利用、リサイクルの道筋が見えたら、研究者はその目標に対し具体的な技術開発やシステム設計、提言が行えます。そのため、市民である私たちは、自分たちの懸念やもやもやを言語化し、納得できる運用について語り合う必要があるのです。

渡辺さんの悩みに答える形で高校生が廃炉のゴミ問題を語り合うサイエンス・カフェ札幌「捨てなきゃいけない捨てられないモノ~高校生が話し合う廃炉のゴミ問題~」が、8月3日(日)にオープンキャンパスでにぎわう北海道大学エンレイソウで開催されます。廃炉のゴミ処分は、科学的な知見だけでなく、多くの背景に配慮しなければならない難しい問題です。大学の研究では、このような正解のない課題に直面することがあります。

誰も何も埋めてくれない意見の溝を、僕らで埋めていきませんか?

【日 時】8月3日(日)14:30~16:00(開場14:00)

【場 所】北海道大学オープンイノベーションハブエンレイソウ

北海道札幌市北区北11条西8丁目 1F

【ゲ ス ト】渡辺直子さん(北海道大学大学院 工学院 教授)

【聞 き 手】奥本素子(北海道大学CoSTEP 准教授)

【主 催】北海道大学 CoSTEP

【共 催】未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム (ANEC)

【申し込み】北海道大学オープンキャンパスのウェブページから申込ください。

https://www.ocans.jp/hokudai/schedule?fid=0VqQoyKE

*本イベントは、北海道大学オープンキャンパスの取り組みとして行い、高校生が対象となりますが、一般の方もご参加可能です。