社会心理学の研究方法の一つに、ゲーミングがあります。現実を模倣した、現実味のあるゲーム世界で、複数のプレイヤーが、それぞれの目的を達成するために、割り当てられた役割に応じて競争や共同を行います。今回は、ゲーミングを用いて環境問題の解決を目指した実証的な研究を行っている大沼進さん(文学研究科 行動システム科学講座 准教授)に、その内容をお聞きしました。

ーー大沼さんがゲーミングの研究をされたきっかけについて教えて下さい

実は、ゲーミングとの出会いは、かれこれ四半世紀以上前、私が学部3年生のときにさかのぼります。ゲーミングを取り入れた社会心理学の授業はいまでも珍しいですが、当時、もっと珍しかったと思います。ゲーミングを授業で体験して、「うわっ、これ面白いな」と思いました。この経験がなければ、大学院に進学しなかったかもしれません。

(大沼進さん)

ーーその時のゲームはどのようなものだったのですか

「仮想世界ゲーム」です。もともとはアメリカの社会学者ギャムソン(W. A. Gamson)が1977年頃に作った模擬社会ゲームです。参加者は40人から50人ぐらいで、四つほどの教室を同時に使います。ゲーム全体は世界の縮図を表しています。例えば人々の貧富の差、ある種の資源を持っている人といない人、環境問題に対する関心が高い人と低い人、そのような人々が「地域」と呼ばれるグループに存在しています。このゲームをプレイすると、権力者からスラム街のような状態に置かれる人までが、自然発生的に現れるのです。日本でやってみたら、一番貧困のグループは、無力感と反社会的で攻撃的な態度の入り交じった、本当にスラム街のような状態になりました。「これはちょっと強烈だけど、まさにアメリカ社会の縮図だ」と感じました。

しかし、このままの設定では日本で使えないため、社会心理学の教材にも使えるようゲームに改良を加えていきました。試行錯誤中のこの移行期のバージョンを、私は学部生で体験したのです。

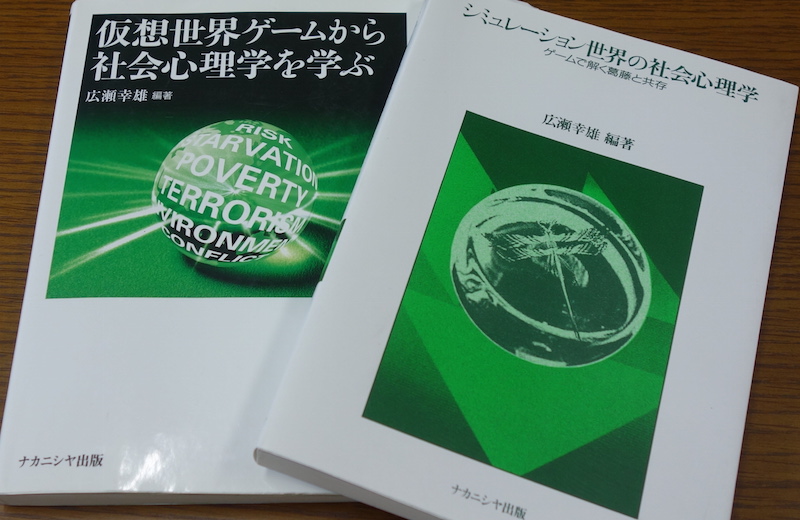

そして、この「仮想世界ゲーム」を、指導教官と当時「面白い」と言っていた仲間と一緖に、何年かかけて最初の教科書にしたのが、この本になります。

(1997年初版の『シミュレーション世界の社会心理学』(右)と改訂版『仮想世界ゲームから社会心理学を学ぶ』(2011年)(左)、大沼さんは6・7章を担当)

ーー現在の研究について教えて下さい

私は、ゲーミングを合意形成のツールとして使えるのではないかと考えています。合意形成と言ったときにも、いろいろな解釈や観点があると思います。私は特に社会的ジレンマでの相互協力の達成に力点を置いて研究をしています。

社会的ジレンマとは、一人ひとりが自己利益を追求すると、社会全体が不利益を被ったり、社会全体に深刻な問題がもたらされたりする状況です。この状況下で、みんなが協力するためにはどのような制度をつくったら良いのでしょうか。

例えば、悪いことをしたら罰金を取られ、良いことをしたら報酬がもらえるような制度を作れば、人々は協力的に振る舞うはずと考えがちになります。しかし、実際には、それだけでは制度をうまく運用することはできないのです。そこから影響を受ける人々が「この制度は大事だ」と思えないような制度は、結局うまくいかないのです。

ーー具体的にはどのようなことでしょうか

例えば、産業廃棄物の不法投棄の問題を考えてみましょう。不法投棄を減らすためには、事業者を監視する制度を作ればよいと考えがちになります。しかし、ゲーミングを用いると、監視を強化したり罰金を下手に増やしたりすると、かえってみんなが適正処理しないで不法投棄をする傾向があることがわかりました。

産業廃棄物のゲームでは、それぞれのプレイヤーは、廃棄物処理に関わる方法が少しずつ異なる業者の役割を担当します。監視や罰則がある状態のゲームだと、プレイヤーは自分の手の内を明かさずに、相手の腹の内を探り合いする、だましあうゲーム状況だと思いはじめます。そういう状況だとみなが信じ込むと、適正処分をするために必要な費用を相手にきちんと伝えないため、過大申告や過少申告が生じるのです。すると、どこかでお金が不足したり帳尻を合わるために不法投棄が行われることになります。

一方、監視や罰則がない場合のゲームでは「適正処理するのにいくらかかるの?」と相手に尋ね、正直に手の内を明かしあい、互いに相談しながら交渉が行われました。そして最終的に不法投棄が少なくなることが、ゲーミングを行ってみて初めてわかりました。簡単に言うと、ゲームの状況に応じて、同じ個人であっても「見つからなければ何をやっても良い」と思うか、「見つからなくても協力してちゃんとやろう」と思うかの違いを生み出すのです。

このように、人は自分の置かれた状況、立場や役割に囚われてしまうのです。このことを体験しながら理解するツールとしてのゲーミングの役割はますます重要なものになってくると考えています。そして、ゲーミングの体験をしたあとに、ゲームでの役割を全部解いて、利害がない立場からもう一度、ゲーム中の相互作用の状況を見返してみれば「どんな制度が大事なのか」について、広く合意を取ることができるようになるでしょう。

ーーこれからどのようなことを考えていきたいと思っていますか

社会全体として一つの決定をしていかなければならないときに、そのルールの中に多様な価値を反映させていきながら合意形成ができるプロセスについて考えていきたいと思います。ダイバーシティとかはだれもが大事だと認める理念です。しかし、現実には、価値の多様性を保障しながら一つのルールづくりをしていくことは難しい。ゲーミングの体験を踏まえることで、これができない理由を一つひとつ紐解いて行って、次にどうしたら良いのかなというふうに議論を持っていけば、宙に浮いた、歯の浮くような理想論とは別に、現実に即して多様な価値を反映させた制度づくりのあり方について考察を深めることができるのではないかと思って、研究に取り組んでいます。