『高齢化をダイニングで解決する』この問いに、あなたはどう答えますか?1人では考えるきっかけを見つけることすら難しいこの問題も、誰かと一緒なら考えることができるかもしれません。しかし、その「誰か」が、海の向こうに住んでいる相手だったら。これは、札幌、大阪、そしてソウルから集まった、専攻も言葉も異なる学生が取り組んだワークショップの記録です。今回は、北海道大学科学技術コミュニケーター養成プログラム(CoSTEP)、大阪工業大学情報科学部情報メディア学科、韓国芸術総合大学の学生が一同に会したワークショップのもようを取材します。

冬の訪れを感じさせる11月のソウルに訪れた北大生は、異なる専門分野を持つ韓国と日本の学生たちと、どのような議論を重ねて、この問題への解決策を見つけ出したのでしょうか。

【金澤 幸生・CoSTEP本科生/社会人】

AAAワークショップ

今回、学生たちが参加したのは、AAA(Asia Art Agroforestry) ワークショップ。Agroforestryとは「棍農」、樹木を植栽しその樹木の間で様々な農作物を栽培する農林業ですが、北海道大学、大阪工業大学、韓国芸術総合大学という異なる分野の学生がソウルに一同に会し、1つのテーマに取り組むワークショップです。昨年度は、都市再生にガーデニングをコラボするテーマに取り組みました。2回目となる今回のテーマは、「高齢化をダイニングで解決してみる」。会場には実際にダイニングも併設されており、料理を作りながらワークショップに取り組むこともできます。

日本と同様、韓国でも少子高齢化は社会問題となっています。出生率低下といった人口ピラミッドの歪みという統計的な課題だけではなく、高齢者の孤独や、高齢層と若年層のコミュニケーション不全も根深いものがあります。しかし、テーマにダイニングが結びつくのはなぜでしょうか。

韓国芸術大学のチョ・ヒョンさんは、韓国語の“食口”という言葉に触れ、その意味を説明してくださいました。食口とは、「同じ釜の飯を食べる口」、すなわち家族を意味します。ここで、「食べる」という行為は人間が行うもの。つまり、“食口”は人間を中心とした概念です。しかし、現代では、家族が人間を中心として成立していると本当に言えるのでしょうか?チョさんはこう問いかけました。このワークショップは、「ダイニング」での行為を通じて、人間らしく暮らす感覚をどう取り戻すか、学生たちに考えてもらうワークショップなのです。

言葉が話せなくても、「絵に表す」、そして「翻訳をしてもらう」!?

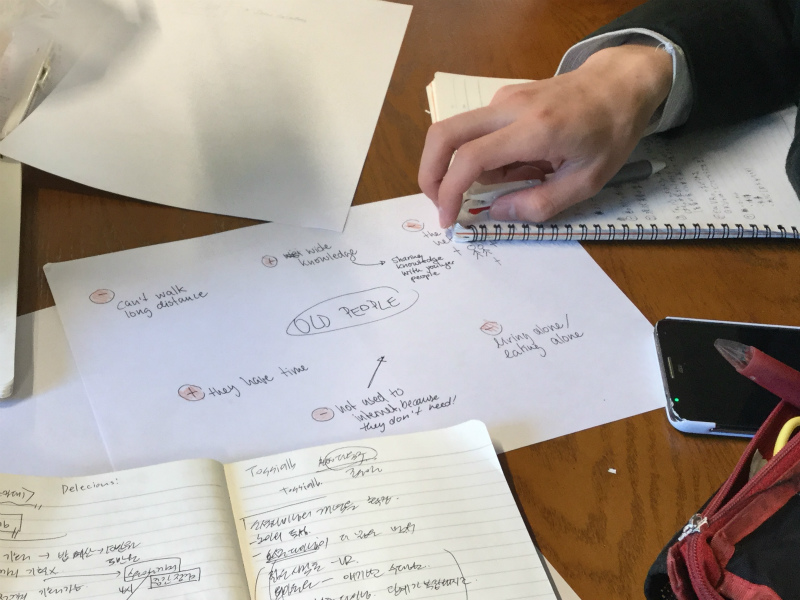

全員が共通して話せる言語は「英語」。とは言え、各人の語学能力には差があります。しかし、ワークショップに取り組む上で、アイデアをお互いに理解することは必要不可欠。参加した学生のみなさんは、言葉だけではないコミュニケーションをします。例えば、ノートにビジュアルで表現する。非言語による情報伝達で、互いの認識をすり合わせていきます。

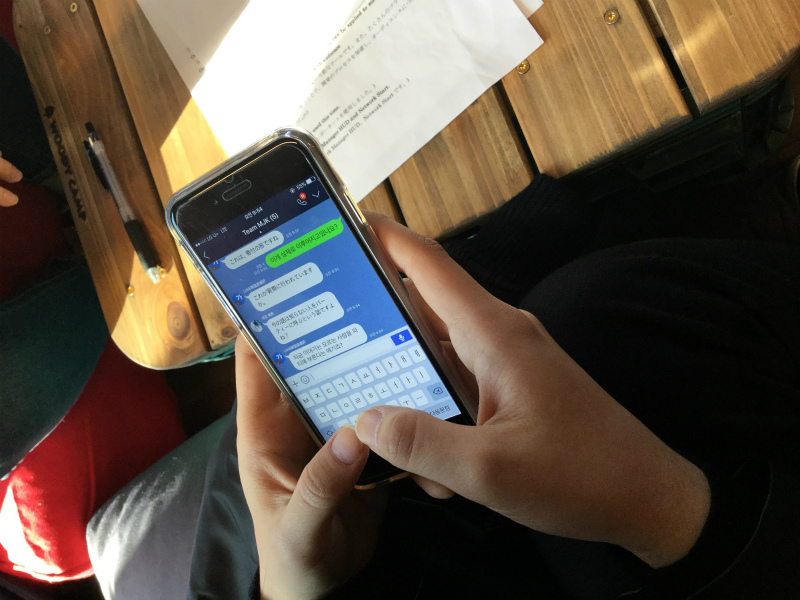

さらには、通話アプリで翻訳を行いながら、お互いの言いたいことを伝えあいます。議論の最中には、無言で携帯に向かい、携帯のアプリの中で議論を交わすという、非常に現代的な光景も見ることができました。

学生たちが考える、「高齢化をダイニングで解決する」とは

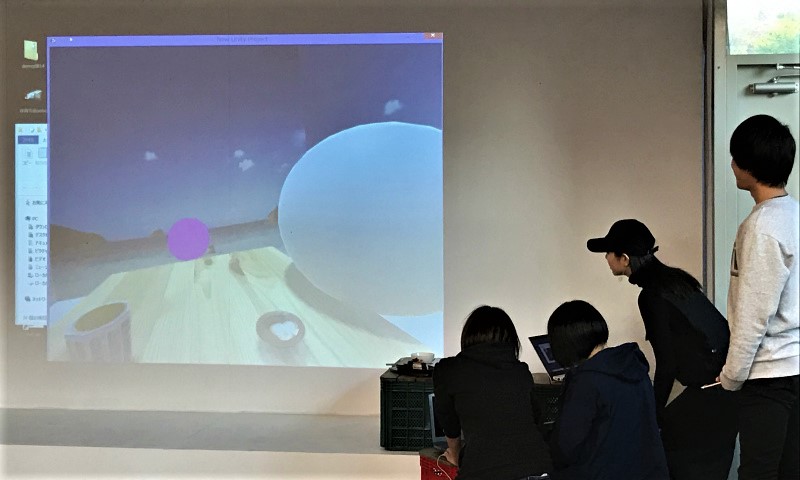

議論の末、学生たちの発表では、日本語・韓国語・英語の発表で共有されました。高齢化をダイニングで解決する上では、SNSを利用し、交流を目的とした食事会をセッティングするソーシャルダイニングのサービスを活用したアイデアや、離れていても目の前でやり取りをしているかのような状況を生み出す技術である拡張現実(VR)など、現代の技術を駆使した学生ならではのアイデアが多数発表されました。

「異なる背景を持つ人たちが集まって、課題を解決しようとするアプローチは、とても美しい」

学生たちの発表を受けて、韓国芸術総合大学のキム・ギョンギュンさんは、科学、芸術、工学それぞれの分野がお互いに交流することによって、足りない部分を補い合い、1つのアイデアを共に考えることでより良い形になると評価し、「異なる背景を持つ人たちがわざわざソウルに集まって、課題を解決しようするアプローチが、とても美しい」とワークショップを締めくくりました。

今回、CoSTEPの引率を担当した朴さんは、CoSTEPから参加した5名の学生は、日頃学んでいる科学技術コミュニケーションのスキルを存分に発揮したと振り返り、「デザイン系や工学系など、異なる専門分野を持つ学生たちの議論の橋渡し、ファシリテーションを行いつつ、自らも意見を出しながら、議論に参加していました」と受講生の成長ぶりにうれしそうな表情を浮かべていました。

3日間にわたる濃密な時間を経て帰国した日本の学生、彼らの表情には、出発前には見られなかった自信、そしてワークショップをやり遂げた充実感を感じることができました。

※ワークショップの様子は動画でもご覧いただけます(仮編集で、URLが変更になる可能性があります)