大学研究とは切ってもきれない関係にある科学研究費助成事業、通称「科研費」。人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる独創的・先駆的な学術研究を対象とする、外部資金です。外部資金を獲得するためには、助成機関に対して申請書を書いて、提出しなければなりません。ただその作業は研究者だけでできるわけではありません。申請手続きにあたっては、大学職員のサポートが不可欠です。

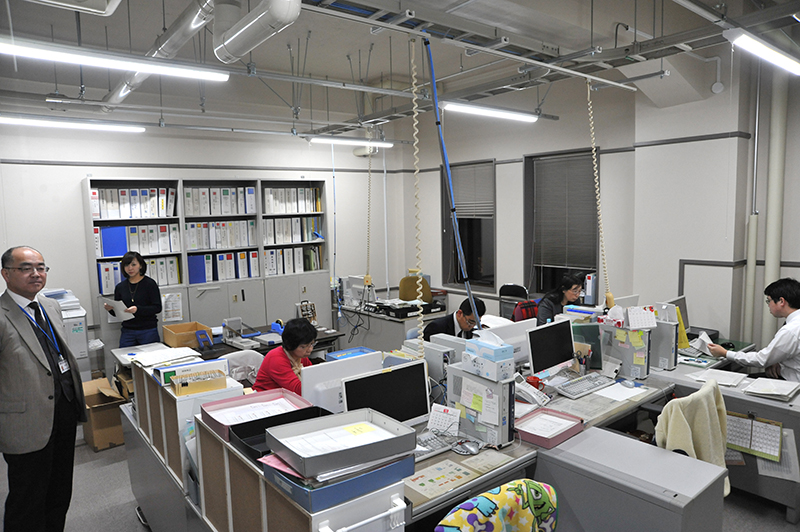

今回は、大学の科研費や外部資金受入を支える方々を取材します。理学・生命科学事務部事務課の藤井幹彦さん(学術担当 課長補佐)と岩松珠美さん(研究協力担当 係長)にお仕事の内容や、仕事にかける思いを聞きました。

【金澤 幸生・CoSTEP本科生/社会人】

研究協力担当のお仕事

今回お話を伺った藤井さんと岩松さんが所属する研究協力担当のお仕事は、文部科学省管轄の日本学術振興会(JSPS)による科研費をはじめとした各省庁や企業等の外部資金の受入業務や、研究安全に関する業務、国際交流関係や大学間交流協定、そして理学部のシステム運用まで、多岐にわたります。この幅広い業務を7名で担当しています。

外部資金「科研費」とは

さて、外部資金とは何でしょうか。外部資金とは、省庁系の助成機関や民間企業から提供される資金をさします。国立大学の収入は、国から交付される収入と、授業料・病院収入・外部資金などの自己収入がそれぞれ半々になっていますが、外部資金は全体の1割強を占めており、今の大学運営には欠かせません。平成28年度の北海道大学で採択された科研費は、およそ1,700件。総額では58億円を超え、日本全国の中でも有数の規模を誇ります。

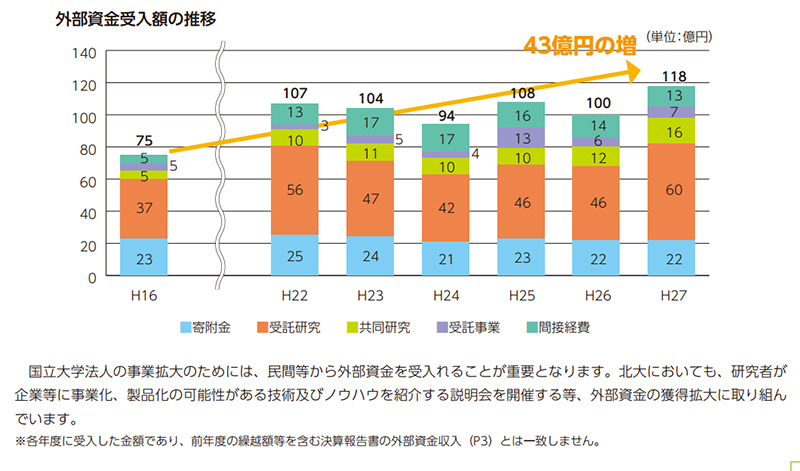

科研費はじめ大学の外部資金受入は、国公立大学法人化もあいまって、大学研究における重要性を増してきています。理学・生命科学事務部 研究協力担当も、増加する外部資金受入に対応して10年ほど前に設立された、新しい組織です。

(北大外部資金受入額の推移。年々増加傾向にある)

財務レポート2016 -財務データで見る北海道大学-より>

外部資金のうち、科研費は9月に公募が始まり、10月頃までに、研究者がJSPSのホームページに申請内容を入力、その後大学全体でとりまとめて記載に誤りがないかをチェックし、11月の初旬に申請作業を終了させます。その後、4月に採択の結果が出ると、研究者への連絡をおこないます。また並行して前年度の研究報告書も取りまとめます。この2つの時期が研究協力担当部署の繁忙期となります。

科研費申請の際のポイント

お2人に科研費申請の際のポイントについても伺いました。まず、何より意識してほしいのが「締切」。JSPSのホームページでも申請書類は早期にアップされるので、締切間際ではなく、早いうちから少しずつ書き進めることがおすすめです。JSPSのホームページでは審査の基準などそのほか様々な情報が載っているので、ぜひチェックしていただきたいとのことでした。

次に、セミナーや事前添削などの活用。理学・生命事務部だけではなく、北海道大学全体として、科研費申請に関わる様々なセミナーが実施されています。これは2年前頃から始まった研究支援の取り組みで、当年度の科研費申請について前年度の変更点や、申請の際のポイントを入手することができます。さらに申請書の添削指導なども行われています。こちらも、夏頃から順次開催されていますので、やはり早いうちから少しずつ書き進めることが重要です。こうした研究支援を利用された方の採択率は、有意にアップしているそうです。

(創成研究機構研究支援室や、URAステーションの主催のセミナーのチラシと、研究戦略室主催の添削支援事業の案内)

大学職員を目指したきっかけ、仕事のやりがいとは

科研費に長らく携わってこられた岩松さん。大学職員としてのキャリアをスタートした頃は、別の部署で仕事をされていましたが、「もっと大学の動きが知りたい」と現在の仕事を希望し、異動しました。

「昔、科研費の申請はすべて紙で行っていました。まず提出された申請書を種目ごとに分けて、各部数の確認をして、その種目ごとに分けたものを細目版ごとに分けて… 部屋にこもって、作業をしていました。修正や差し替えがあると、また全部並べ替えて…。修正液などは使えず、全部作り直しになってしまっていました。今はパソコンの画面上ですぐ終わるので、皆さんも楽になったと思いますし、事務の方もだいぶ楽になりました」と昔を振り返ります。

(長きにわたり、科研費の仕事に関わってこられた岩松さん)

申請を取りまとめて仕事が一段落したときや、サポートした研究者の方から科研費採択のお礼を伝えられたとき、また年度後半の科研費の追加採択に際して先生方の喜びの声を聞いたときなど、やりがいや達成感を感じているそうです。

職員と教員が協働して大学をつくる

教員の職務は学生の教育と研究ですが、それだけでは成り立たないのが大学です。藤井さんは「事務職員の私も、大学の学生を有為な人材として輩出するためのサポートをしているという意識でやってきました」と、言葉に力をこめます。

「大学職員も、大学の状況をよくわかっていないといけません。財政状況も、大学がどういう方向に向かおうとしているのかも、中長期計画を見ればわかります。自分の所属している部の他部署の動きも分かっていないといけないと思いますし、大学の動きもわかって仕事をしていく必要があります。研究と教育は大学の両輪です。そのために、教員と職員も協働していくという認識を持つべきだと思います」

法人化になり、各大学が中長期目標を立てて邁進している中、北海道大学をよりよくしていきたいという事務職場の熱意を感じました。