医学部のとある実験室で見つけた、古い木製の「箱」。これはいったい何でしょうか。いつごろ造られたものでしょうか。

箱の横を見ると、こんな銘板(プレート)がありました。

「櫻式電気孵卵器」だそうです。卵をふ化させる孵卵器(ふらんき)ならば、外の気温にかかわらず内部の温度を一定に保つ必要があります。内部の温度を上げるときに電気を使うのでしょうね。「桜」ではなく「櫻」という漢字を使っていますから、かなり古いものでしょう。箱の反対側には、こんな銘板があります。

株式会社 いわしや松本器械店(東京都日本橋本町)

製造元 合資会社 千代田製作所(長野県八代駅前)

と書いてあります。

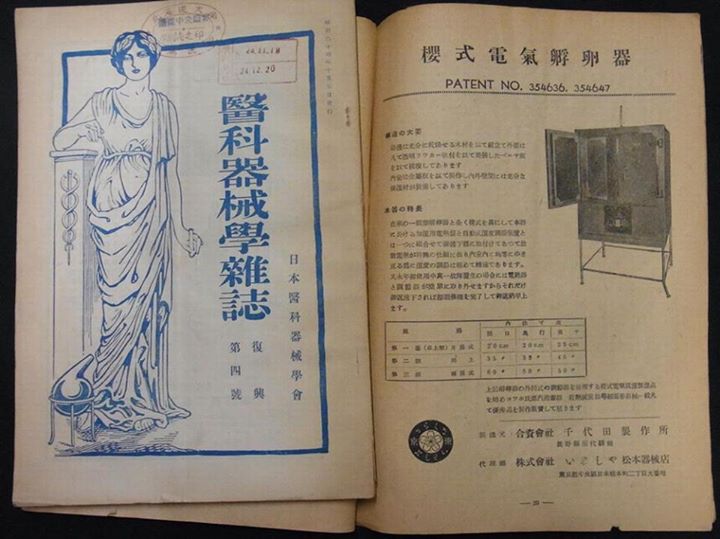

「千代田製作所」でインターネット検索すると、サクラ精機株式会社というのが見つかりました。江戸の日本橋で薬種商を営んでいた「いわしや」が、1901年(明治34年)に「合資会社 いわしや松本器械店」を設立したそうです。櫻式電気孵卵器を製造したのは、この会社か、その後継会社に違いなさそうです。別の情報源からも調べてみようと思い、『医科器械学雑誌』のページを過去に向かってめくってみました。すると第二次大戦後まもなくの ある号に、こんな広告がありました。

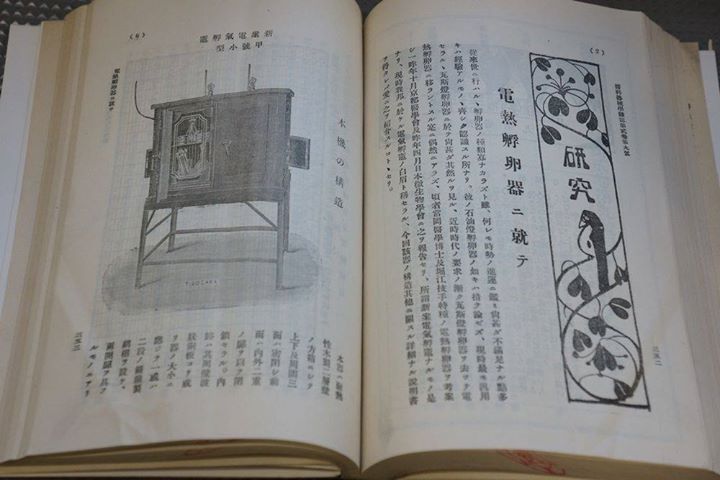

でも、ちょっと型が違うような気がするなあ。というわけで、もっと古い時代へとページをめくっていくと、1920年(大正9年)の号にこんな記事がありました。

この図の孵卵器は、医学部の実験室で見たのとそっくりです。

本文には、こんなことが書いてあります。

これまでの 石油灯孵卵器、ガス灯孵卵器にかわって、最近は電気孵卵器が使われるようになってきた。温度のわずかな変化をバイメタルという機構(熱膨張率の異なる2枚の金属板を貼り合わせたもの)で感知して、電流のオンとオフを切り替え、±0.3度の範囲で一定に保つことができる。オン・オフの状態は、箱の上部にあるランプの点滅で知ることができる。… 体裁は高尚優美で、研究室内のよい装飾品にもなる。

電気が登場する前は、石油やガスで温めて、卵をふ化させていたんですね。それに、実験装置が装飾品でもあったとは驚きです。医学部にある電気孵卵器の銘板には「実用新案登録 354647号」とあります。特許庁のデータベースによると、これが登録されたのは1945年(昭和20年)の年末ですから、1920年当時のデザインを保ちつつ、小さな改良を加えて戦後に製造されたものだと考えられます。でも、1957年(昭和32年)よりは前です。この年に千代田製作所は、合資会社から株式会社へと変わっていますので。

(孵卵器の箱の横に、設定温度を変更するためのダイアルがあります。近ごろ見かけなくなった、バーニア・ダイアルです。)

この電気孵卵器、いまはどのように使われているのでしょうか。管理者の岩永敏彦さん(医学研究科 教授)にうかがいました。

ガラス器具の乾燥器として使っています。孵卵器は乾燥器としても使うものだと思ってました。40年ほど前ですが、「このガラス器具はどうしますか」「孵卵器の中で乾燥させておいて」というような会話をしてました。2003年に獣医学部からこの医学部に移ってきたとき、すでにこの電気孵卵器がありました。先代の教授は、使われなくなった機器をあちこちから持ってきていたので、その一つでしょう。孵卵器として使っていたのではないと思います。