札幌にも短い夏がやってきました!浮かれていますか?

さて、夏の風物詩の一つに、盆踊りがあります。この身近な盆踊りを、科学的観点から眺めている研究者がいます。

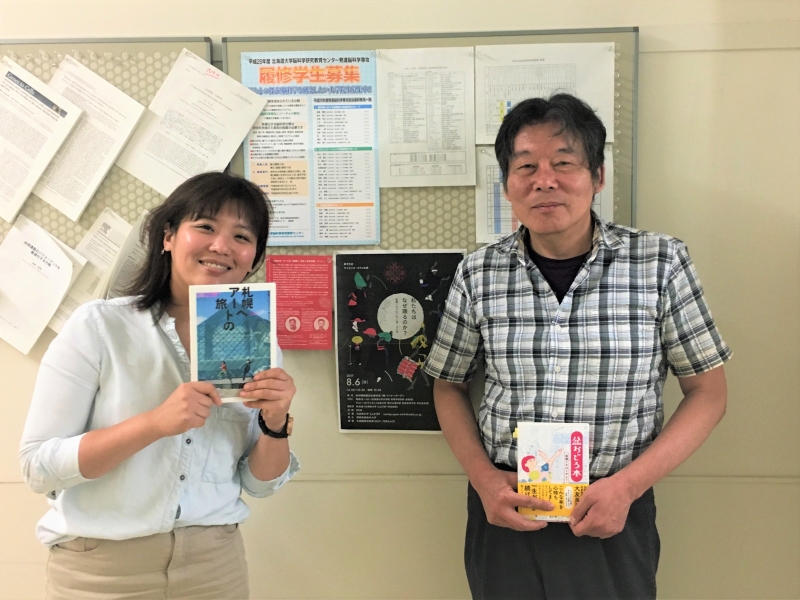

北海道大学で、体育学などの授業を担当する保延 光一(ほのべ こういち)さん(教育学研究院 准教授)は、応用民俗身体知という独自の学問を立ち上げ、民俗文化、特に盆踊りなどの伝統芸能の価値を現代に生かすための研究を行っています。最近では、民俗芸能のような非言語の身体コミュニケーションを科学的方法論で分析し、福祉の場面で応用することも研究テーマにされています。盆踊りと科学。この不思議な組み合わせについて保延さんに教えてもらいました。

−−そもそも、先生はずっと盆踊りを研究されていたんですか?

違います。大学の時は物理学で、その後、スポーツ科学を学んで、バイオメカニクスの研究をしていました。そっからなんでこうなったかって経緯を話すとすごく長くなるんだけど。

(どこから話そうか迷う保延さん)

−−長くなってもいい!なぜバイオメカニクスの研究者が盆踊りにたどり着いたんですか?

元々は、人間の動きがどういうメカニズムで生成しているかっていうことを物理学的に研究していたんです。北大に来て、まず取り組んだのは、効率的な動きをするという評価関数を決めて、そこを最適化理論で求めていくという研究です。

ただ、人間の動きを分解して、数値的に分析すると、何をどうやっても機械論になっちゃうんですよね。人間をロボットみたいに機械の機構に置き換えて解析するということは、機械の研究をしているようなものです。せっかく人間の研究がやりたくてこの世界に来たのに機械論じゃしょうがないな、と思い始めました。

もっと人間の研究がしたい!とたどり着いたのが民俗学だったのです。最初は自分がやっていることが民俗学だということも知らず、盆踊りの調査をするうちに、民俗学という自分の興味と近い分野があるんだということに気が付いたのです。

−−踊りというのは他の動きと異なる点があるのですか?

スポーツの動きというのは、例えば野球の場合、どれだけ正確に球を狙ったところに投げられるか、もしくはどれだけ速く球を投げられるかといった、パフォーマンスの評価手法があります。そのようなスポーツの動きは数学や力学の方法論で研究しやすい。一方踊りの場合、うまい踊りを数学的指標で評価するのは難しいです。それでも運動として存在し、練習や経験を積めば確かにうまく踊れる。そうすると、既存の数学ではなく、別の数学が必要なのではないかと思ったんです。

私がやろうとしているのは集団の動きの研究です。これまでの人間の動きの研究は人間個人を対象にしていました。複数の人間が互いにやり取りして、調和をとって動くという研究はほとんどありませんでした。ここはやらなきゃいけないと思いました。

−−集団で踊ることに意味はあるのですか?

実は、一人ひとりが同期して動くと、全体の運動量を表すパラメータは小さくなるのではないかと考えています。人の動きを真似して、お互いの動きを合わせると、スムーズに動けるようになる可能性があるのです。

例えば、卓球において、一人でボールを打つ時と、二人でラリーしている時では、同じような運動量なのにラリーしている時の方が心拍数は下がるということが発見されています。しかもラリーしている選手同士の心拍数が似てくるという現象も確認されています。普通、心拍数は運動の激しさと比例するといわれているんですが、同期すると心拍数が下がるという現象はとても不思議です。

かつて盆踊りは、集団で念仏を唱えながら踊ることでした。そして、盆踊りでは踊りによって自分の魂を浄化させる「みそぎ」の意味がありました。集団で踊りながら念仏を唱えることによって、自分の意識を離れて、自動化してくるという感覚を得られる、だから集団で踊っていたのではないかと考えられます。

(多様な形態がある盆踊り)

−−集団で動く研究が、私たちの社会においても活用されているのでしょうか。

最近私は、対人協調運動という、複数の人間で一つの目標を成し遂げるときの運動の成り立ちを調べる研究を行っています。自動車の自動運転などをイメージしていただくと考え方は似ています。自分が動くのではなく、周りに合わせていく、うまく協調していくためにはどのようなメカニズムが必要かということを考えているのです。

−−さらに、先生は盆踊りを福祉の分野にも活用したいと考えておられるんですよね。

回想法という方法をご存知ですか?昔の道具を使って認知症の方々に思い出を語ってもらうと認知症の進行が抑えられる、という福祉研究があります。例えば、お年寄りに回想法を体験してもらうと認知症からくる問題行動が減少するという研究結果が出ています。

盆踊りを踊ることも同じような効果があるかもしれないと考えています。実際に、若い頃にやったけど現在はやらなくなった動きを思い出しながら再現すると、認知症の予防効果があるというデータも出ています。

生活文化というのは変わっていきますが、盆踊りのような伝統芸能はお年寄りから子供に伝承していくことが可能です。お年寄りが社会の中で主体的に昔の踊りを伝えていくということは、伝統文化の継承という意味でも、健康な生活を維持するという意味でも大きいのではないかと思います。

(8月のサイエンスカフェでは、盆踊りをテーマに語っていただきます。)

〜〜今回ご紹介した保延さんをお招きしてサイエンス・カフェ札幌を開催します〜〜

=======

第95回サイエンス・カフェ札幌 「私たちはなぜ踊るのか〜盆踊りがつなぐ今と昔、心と体~」

●日 時 : 2017年8月6日(日) 14:00~15:30 (開場13:30)

●場 所 : 紀伊國屋書店札幌本店 1F インナーガーデン

札幌市中央区北5条西5-7 sapporo55 1F(011-231-2131)

●ゲスト : 保延光一さん (北海道大学大学院 教育学研究院 准教授/応用民俗身体知)

チョン・ヨンドゥさん(ダンサー・振付家/立教大学 現代心理学部 映像身体学科 特任准教授)

●聞き手 : 朴炫貞(北海道大学 CoSTEP 特任助教)

●参加費 : 無料

●定 員 : 80名

●主 催 : 北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター

科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP・コーステップ)

●協 力 : 韓国芸術総合大学

●連 携 : 札幌国際芸術祭2017 TERRACE

●W E B: http://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/contents/article/1636/

みなさまのご来場をお待ちしております。