「北大の学生寮」といえば恵迪寮が有名ですが、それ以外にも存在し、多くの学生が暮らしています。今から90年前、ある学生寮が創立されました。名前は巌鷲寮(がんじゅりょう)。"Be social,be gentleman"(人と交われ、紳士たれ)を理念に持ち、欧米式の設備を取り入れた、先進的な寮でした。その創立の背景には、北大の学生たちと教授たちによるドラマがありました。

【口町和香・CoSTEP修了生/理学部3年】

(初号館の巌鷲寮)<『巌鷲寮50周年記念誌』より転載>

同郷の仲間と暮らす場所

春、期待と不安に胸を膨らませやってきた新天地。緊張の日々の中、自分と出身が同じ人を見つけると、ほっとしてほおが緩む… 当時の学生たちも、そんな場所を必要としていたのかもしれません。

1918年、札幌農学校は北海道帝国大学として新たなスタートを切りました。初代総長は佐藤昌介。彼は岩手県出身で、札幌農学校の学生時代も北海道帝国大学の総長になってからも、周囲のリーダー的存在でした。その翌年、予科(大学の学部に進学する前段階に、今の大学教養の教育を行っていた機関)の学生4人が、総長となった佐藤昌介のもとを訪れます。彼らは「岩手出身者のための寮をつくってほしい」と直訴したのでした。

学生の熱意、教授たちの奔走

当時、北海道帝国大学には全国から学生が集まっていて、大学の周りにはいくつか地方出身者の寮がありました。しかし岩手県出身者のための寮はなかったのです。「総長が県人なのに、なぜ学生寮が無いのですか」。直訴を受けた佐藤昌介は、総長としての立場から岩手県の問題を特別に扱うことはできず、同郷の教授である葛西勝彌を学生たちに紹介しました。葛西ははじめ、国際化の時代に地方出身者で小さく集まるのは…と懸念を示しましたが、話を聞くうちに「君たちの熱意に動かされた。考えてみましょう」と答えました。

寮の建設のためには28,500円(今の約4,500万円相当)のお金が必要で、葛西教授たちは資金集めに北海道へ岩手へと奔走しました。昭和恐慌のあおりで寄付者が失脚するなど困難が続き、最終的な寄付金額は約10,400円(今の約1,650万円相当)にとどまりました。葛西教授は従弟の鹿島精一が社長を務める鹿島建設に便宜を求めました。彼は協力を惜しまず、不足している建設資金を出資しました。この出資金は、後に初期の寮生が募金活動を続け、鹿島建設に返納しました。

1927年についに竣工。北大構内、今の生協会館のあたりに建てられました。岩手の名山、岩手山の愛称「巌鷲山(がんじゅさん)」から「巌鷲寮」と名づけられました。葛西教授はこの寮を深く愛し、W・S・クラークの言葉である"Be social,be gentleman"のみを規則とする自治寮としての基盤を整え、寮の経営や指導に力を注ぎました。

<佐藤新渡戸記念寮 蔵『佐藤・新渡戸記念寮の80年 巌鷲の秀麗なるがごとく』より転載>

欧米式の新しい学生寮へ

欧米文化を身に着けた、知的で社会的な人を育てるという寮の方針は、葛西教授だけでなく佐藤昌介も支持したものでした。それは明治時代に欧米から文化や技術を学んだ世代が、次世代に望んでいたものだったのかもしれません。巌鷲寮のOBであり、寮の歴史に詳しい小笠原正明さん(北海道大学名誉教授)に聞きました。

「佐藤さんは学生時代、ジョンズ・ホプキンス大学に留学をしていました。それで新しい寮をつくるとなったときには、アメリカの学生寮のイメージがあったようです。既存の寮とは違った文化の寮にしようと思っていたらしくてね。だからここは"Be social, Be gentleman"をモットーとして掲げているのですよ。」

こうして欧米文化を積極的にとりいれた巌鷲寮は全室洋室、個室でした。電化した風呂、炊事設備、水洗トイレ、スチーム式暖房設備など、当時最新の設備を備えており、地元岩手や札幌でも話題になりました。

(佐藤昌介の留学したジョンズ・ホプキンス大学)<『佐藤昌介伝 北大を築いた南部人』より転載>

安らぎと学びの場

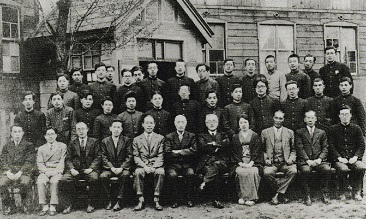

寮は寮生たちが心身を休められる家であり、同時に学生教育の場でもありました。寮生は寮の自治、日々の食事、行事などを通じて紳士としてのふるまいやマナーを学びました。寮にゲストが訪れるたびに開催された夕食会も、そうした学びの機会のひとつでした。ゲストは学者や政治家など地元の名士で数多く、寮生は彼ら彼女らから大いに影響を受けました。1931年には新渡戸稲造もここを訪れています。

今でも寮生は自治や行事を行い、夕食会も続いています。また毎年11月23日に行われる寮祭では、伝統的に寮生がゲストの卒寮生や北大関係者に食事を振舞い、スピーチを披露します。

最前列左から6番目が佐藤昌介、7番目が新渡戸稲造。2列目以降は当時の寮生たち)

<『佐藤・新渡戸記念寮の80年 巌鷲の秀麗なるがごとく』より転載>

これからの寮

創立から90年が経った今では、岩手県だけでなく、全国から学生や札幌近郊の大学に通う学生が寮生として集まっています。現在は北大構内から移転し、岩手県の偉人である佐藤昌介、新渡戸稲造が寮に影響を与えたことから「佐藤・新渡戸記念寮」となりましたが、「巌鷲寮」も愛称として親しまれています。出身地域や大学を越えて、寮生・卒寮生として人がつながる場所となった巌鷲寮。昔も今も、新天地札幌で学問やサークル活動に励み、切磋琢磨する学生の心のよりどころです。

後編では巌鷲寮の寮生活の今をご紹介します。お楽しみに!

参考文献、取材協力

1) 巌鷲寮50周年記念誌 扉絵

2) 巌鷲寮80周年記念誌『佐藤・新渡戸記念寮の80年 巌鷲の秀麗なるがごとく』(2009) 扉写真、p79

3) 小笠原正明著 岩手日報社『佐藤昌介伝 北大を築いた南部人』(2009) p105

4) 北海道大学図書刊行会 『北大の125年 北海道大学125年史編集室編』(2001)p134-p135

・小笠原正明さん(佐藤・新渡戸記念寮 理事会顧問 北海道大学名誉教授)

巌鷲寮についてはこちらもご覧ください