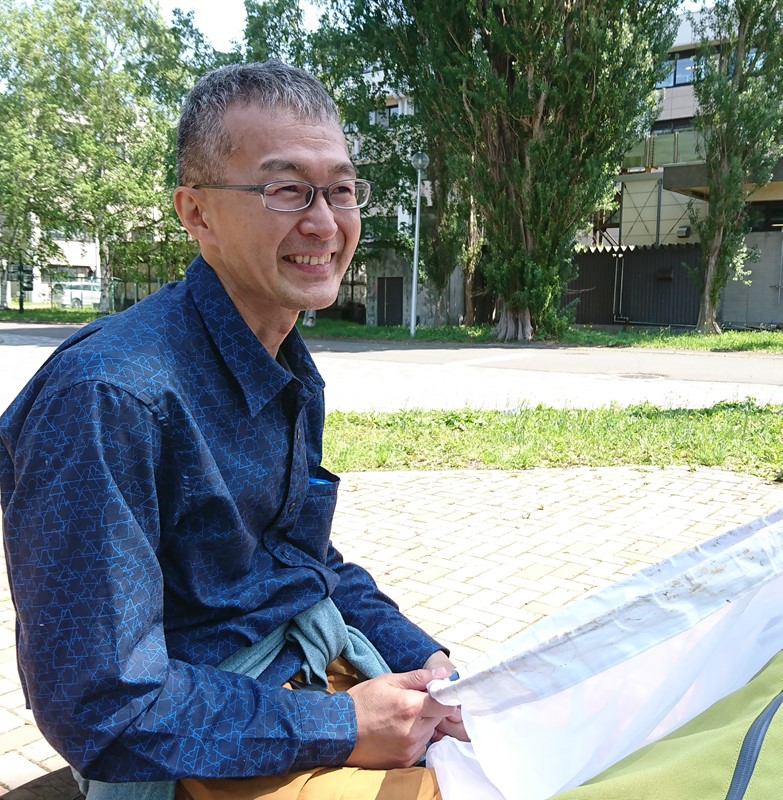

北キャンパスを歩いていると、実験農場手前の草むらで捕虫網を振っている方に出会いました。羊ヶ丘にある国立研究開発法人森林総合研究所の永光輝義さん。北大構内をまわってハナバチ(花粉や蜜を幼虫の餌とするハチ。ミツバチやマルハナバチなどが含まれる)の種類を記録しているのだとか。詳しくお話をきいてみました。

/国立研究開発法人 森林総合研究所 北海道支所森林育成研究グループ グループ長)

北大の昆虫学者であった坂上昭一名誉教授(1927-1996)は、北大構内に棲むハナバチの種類と、彼らが好む花の種類の関係について、大規模な調査を行ないました。1959年のことです。

それから59年。今年また、国立研究開発法人森林総合研究所によって、北大のハナバチ相調査が再開されることになりました。ぴったり60年を迎える来年の本格始動をめざし、今年は予備調査中とのこと。坂上が捕ったのと全く同じ場所をまわってハナバチを採集し、かつての種構成と比較する計画だそうです。

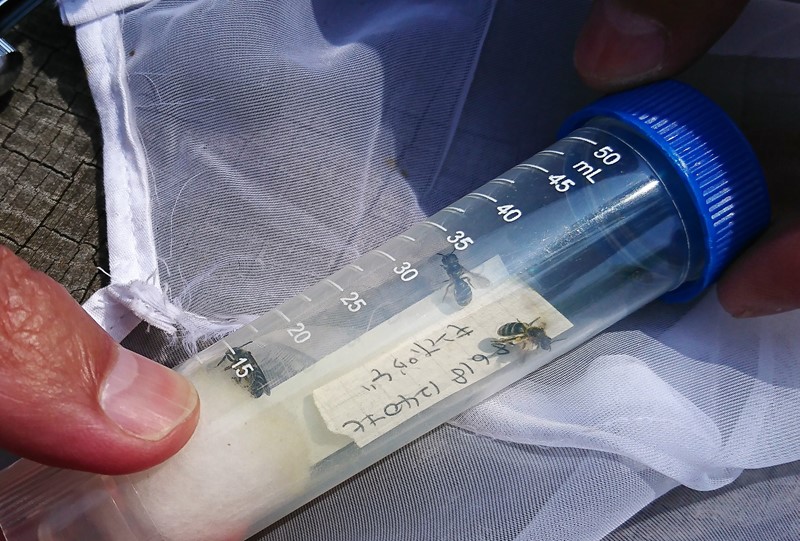

(社会性のセイヨウオオマルハナバチの働き蜂。「外来種であるセイヨウオオマルハナバチによって在来のマルハナバチの数が減った」とはよく耳にするものの、その因果関係がわかっているケースは少ないという)

(社会性のセイヨウオオマルハナバチの働き蜂。「外来種であるセイヨウオオマルハナバチによって在来のマルハナバチの数が減った」とはよく耳にするものの、その因果関係がわかっているケースは少ないという)

欧米では、都市化や農村環境の変化、農薬の使用などによってハナバチが減っていると言われています。しかし、日本では、ハナバチの変化はほとんど調べられていません。先人の地道な研究の上にこうして新たな視点での研究が積み重ねられることで、生態系の営みとは、ゆっくりと明らかになっていくものなのですね。

(コハナバチなどの単独性ハナバチ。この仲間は種同定が難しいが、「ホクダイコハナバチ」の可能性も! もちろん、北大構内で発見されたことが和名の由来)

(コハナバチなどの単独性ハナバチ。この仲間は種同定が難しいが、「ホクダイコハナバチ」の可能性も! もちろん、北大構内で発見されたことが和名の由来)