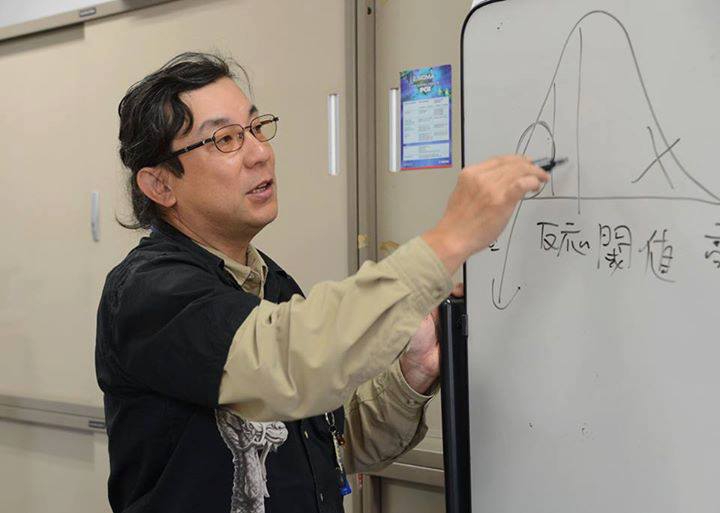

「働かないアリ」に注目してアリの社会を研究している長谷川英祐さん(農学研究院 准教授)を研究室に訪ね、お話をうかがいました。

不思議な現象ですね

イソップ寓話でも、アリは「働き者」として知られています。でも実は、働きアリが「どれだけよく働くか」は一匹ごとに違っていて、常によく働くのもいれば、常にあまり働かないのもいます。「働きの度合い」にばらつきがあるのです。

北海道にもよくいるシワクシケアリ150匹が集まったコロニーを8個つくって実験してみました。アリを個体識別できるようにし、1日3回、1ヶ月にわたって、労働しているかどうかを観察するのです。個体識別は、二酸化炭素ガスで麻酔したアリの頭・胸・腹にペイントして行います。10色を組み合わせるのです。労働は、ここではエサ運び、巣の修繕、卵や幼虫の世話など、「他者の利益のためにする行動」としました。

(体長5㎜ほどのシワクシケアリ。卵をさかんに舐めているのもいます)

するとコロニーの中で、働き度合いにばらつきが生じます。下のグラフ(左)はその一例で、まったく働かないアリが3割近くを占め、働き度合いが高いアリほど割合が少なくなっています。

(横軸は、観察した72回のうちで労働していた回数の割合。縦軸は、その回数だけ労働していたアリの割合)〈長谷川さんの論文にある図をもとに作成〉

ここで、働き度合いの高い、上位30匹(黒く塗りつぶした部分)だけを残し、他のアリをコロニーから取り除きます。すると右のグラフのように、その30匹の中で再び、働き度合いにばらつきが生まれます。まったく働かないものまで登場します。

働き度合いが低い下位30匹について同じような実験をしても、同じように働き度合いのばらつきが復活します。

働き度合いのばらつき自体は、ミツバチのコロニーで知られていました。でも、取り出したコロニーで再び同じようなばらつきが復活することは、確かめられていませんでした。それを今回、アリで初めて確認したのです。

どうして、ばらつきが復活するのでしょうか

もともとのコロニーにあったばらつきも、取り出した後に復活したばらつきも、偶然に生じたとするには、大きすぎます。ですから、ばらつきを生じさせる何らかの「仕組み」が働いていると考えられます。

アリやミツバチなどで、仕事に対し反応し始めるレベルが個体によって違うことがわかっています。たとえば、幼虫がエサを欲しがっているとします。放っておくとその要求も高まり、そのことに反応して、ある者がエサを与え、満腹になれば要求は弱まります。こうした仕事からの要求が、どのくらい強くなると仕事を始めるか、それが個体ごとに違うのです。

人間に例えれば、きれい好きな人とそうでない人が同じ部屋にいて、部屋が汚れてくると、きれい好きな人が掃除を始めますね。もっと汚れてくれば、次にさほどきれい好きでない人も掃除を始めるといった感じです。

仕事からの要求がこのくらいになったらそれに反応して仕事を始めるという境目の値、それを反応閾値(いきち)と呼んでいます。反応閾値が小さいほど、わずかな要求でも仕事をし始める腰の軽い個体であり、反応閾地が大きいほど、なかなか仕事を始めない、腰の重い個体というわけです。

今回の実験結果は、この「反応閾地の違い」で説明できると思います。残された30匹の間に反応閾地の違いがあり、それがもとになって、再び、よく働くアリからほとんど働かないアリまでのばらつきが現れたのです。

産卵能力や年齢によって働き度合いにばらつきが生まれたのでは、という可能性も検討しました。たとえば産卵能力が高いと、産卵に多くの時間を費やすので働き度合いが下がると思われるからです。でも今回の実験で、産卵能力や年齢と働き度合いとの間に関係はありませんでした。

「働かない働きアリ」の存在は、コロニーにとって意味があるのでしょうか

社会性昆虫にとって、「社会システム」として必要なのだと思います。

アリの仕事のなかには、いつも誰かがやっていなくてはならない仕事、というものがあります。たとえば、卵を舐めることです。アリやシロアリの唾液の中には抗生物質・抗菌物質が含まれていて、舐め続けないと卵は腐ってしまいます。

次の世代が絶滅しないために、必ず誰かがやらなくてはならない仕事です。そのためには、疲れていない予備の個体がいつも用意されている必要があります。コロニーを長期的に存続していくために、短期的な効率を犠牲にしてでも、働かない働きアリを用意するというシステムをあえて採用しているのでしょう。

進化学との関係は

既存の進化学説に一石を投じるもの、と思っています。

ダーウィンのいう自然選択説によれば、生き物はその時々でコロニー全体の生産性が、少しでも高くなるように進化しているはずです。そして、全員が一度に働いたほうが、少なくとも短期的には、たくさんの仕事をこなすことができコロニーが繁栄するはずです。でもそうなっていない。少なくとも短期的には、効率を犠牲にしています。

環境は時間とともに変化していくものなので、短期的に有利なものが残って進化していく、というわけではないのだと思います。定常的な環境を仮定する既存の進化学説では、すべてを説明できないのではないでしょうか。

アリの社会のシステムは、人間の社会にも何かあてはまりそうですね

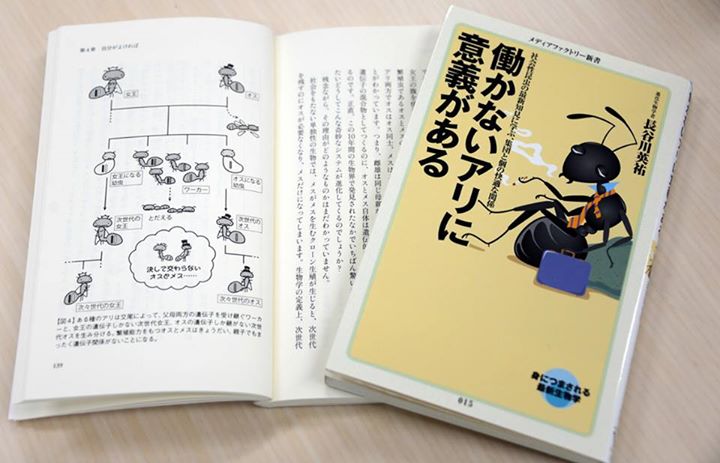

2011年にこの研究の概要を本にまとめて発表しました。それがきっかけで経済界の人たちから講演を依頼されたこともあります。

社会性昆虫の話をすると、人間の世界に置き換えて考える人も多くいますが、本質をはずさなければ楽しいものです。複数の個体が何らかの目的を達するためにシステムを構築しているというのは、人間の会社などにあてはめて考えてみることもできます。安易にアリを人間に置き換えることはできませんが、人間の組織運営でアリのしていることを応用すると、わりとうまくいったり、自動的に制御できたりすることも確かにあります。生き物を理解することが、企業の運営に応用できる可能性もあるのです。

動物が好きでこの分野に入ったのですか

個人的にはカメとクワガタが好きです。アリが特に好きなわけではありませんが、社会性の昆虫では、一匹一匹では決して起こらないことが起こるというのが面白いところです。

基礎科学の位置づけというのは、すぐに何かに役に立つ応用科学とは違います。今何かに直接役立たなくても、何か問題が生じて研究の必要性が現われたときに、やっておかなくては間にあわない。それこそ予備のピンチヒッターみたいなものです。

これからどのような研究をしたいですか

アリの一匹一匹の判断能力は低いものです。アリの世界には司令塔もいません。それでも、コロニー全体として、いちばんいい判断ができるのです。これは脳のしくみにも似ています。

一匹一匹のアリは、ひとつの神経細胞のようなもの。ひとつひとつは、オン・オフの制御しかできませんが、それが集まって何らかの形でつながったときに、脳として合理的な判断をするのです。脳がなぜ知能をもてるのか。どこまで制御したら働けなくなるか、行動学から知能の問題を解明するような研究をぜひやってみたいと考えています。

【取材:三井恭子(CoSTEP本科生)+CoSTEP】