起こりえるかもしれない危機、あり得るかもしれないリスク、未来を今から想像するのは簡単ではありません。ただ、事が起こってから後悔はしたくない、北大では未来を見据えて走り始める「いつかのための研究」があります。この「いつかのための研究」シリーズでは、CoSTEPが北大の複数の研究組織とコラボレーションし、来るかもしれない「未来」のために、「今」から始める研究について迫ります。

シリーズ3回目は、北海道大学 総合イノベーション創発機構 ワクチン研究開発拠点 特任助教の田畑 耕史郎さんに、フラビウイルス感染症のワクチン開発についてお話を伺いました。

人獣共通感染症とワクチン研究の道

―― ワクチン研究の道に進まれたきっかけは何だったのでしょうか

田畑 もともと小学生の頃から獣医師になりたいと思っていました。ただ、「動物のお医者さんになりたい」というだけではなくて、人と動物の両方を守ることができる仕事をしたいと感じていたんです。

中学生のとき、エボラウイルスのアウトブレイクに関する新聞記事を読み、「人にも動物にも感染する病気がある」ということを知って衝撃を受けました。これが、人獣共通感染症に興味を持つきっかけでした。人獣共通感染症というのは、動物から人へ、または人から動物へ感染する病気のことです。狂犬病、鳥インフルエンザ、エボラ出血熱などが有名で、実は新興感染症の約60%がこのタイプにあたります。

ワクチンは、病原体が完全に解明されていなくても開発できた歴史があります。その力強さに「まるでスーパーヒーローみたいだ」と思ったんです。すべての生き物を守る方法として、ワクチンが最善だと考えるようになりました。

―― 獣医学部を目指していたんですね

田畑 はい、もともと獣医学部に行きたかったんです。でも入れなかったので、薬学部に進みました。そのなかでも薬剤師ではなく、生命創薬化学の分野を選んだのは、やっぱり感染症の研究がしたかったからですね。

―― 大学時代、ワクチン研究の道はすぐ見つかりましたか

田畑 実は、当時の大学にはワクチン研究をしている研究室がなかったんです。それで、学外の研究機関も探して、国立感染症研究所での研究にたどり着きました。自分で動いて環境を探したって感じですね。所属させていただいた研究室で「経鼻ワクチン」に出会ったのが大きな転機でした。

―― 経鼻ワクチンのどういった点に魅力を感じたのですか

田畑 鼻から投与するので、注射が苦手な人にも優しいですし、粘膜で免疫を誘導できるという点が、とてもユニークで魅力的だと感じました。従来とは違うアプローチで、より多くの人の助けになるかもしれない、そんな直感がありましたね。

―― 現在取り組んでいる研究について教えてください

田畑 フラビウイルスへのワクチン開発に取り組んでいます。日本脳炎やデング熱、黄熱病など、蚊やダニを媒介して広がるウイルスが多いのが特徴です。

フラビウイルス感染症とその課題

―― フラビウイルス感染症の現状と、その予防の重要性について教えてください

田畑 フラビウイルスは、日本脳炎ウイルスやデングウイルス、黄熱ウイルス、ジカウイルスなどを含むウイルスのグループです。ラテン語で「黄色」を意味する“flavus”が語源で、黄熱病にちなんで名づけられました。フラビウイルスのほとんどすべては節足動物媒介性で、ダニや蚊に咬まれたり刺されたりすることによって感染します。

日本では日本脳炎のワクチンが整備されていますが、フラビウイルス全体として見ると、有効なワクチンがあるのはごく一部です。黄熱病もその一つですが、それ以外の多くにはワクチンがありません。ワクチンがないウイルスについては、蚊やダニに刺されないようにすることが唯一の予防策です。北海道でも山菜採りなどで山に入るときには、ダニに刺されないような対策が重要です。

―― デング熱など蚊媒介性感染症の世界的な広がりについて、どのように捉えていますか

田畑 デング熱はもともと、熱帯地域や亜熱帯地域で流行していましたが、地球温暖化で媒介する蚊の生息域がどんどん広がっています。一昔前は「この国はデングウイルスフリーな国だ」と言われていたところでも、今は流行するようになっています。

もはや「熱帯病だから発展途上国の問題で、先進国には関係ない」とは言えなくなっています。世界の感染症になりつつあると考えています。日本でも東京の代々木公園でデング熱が発生したこともありましたよね。

抗体依存性感染増強(ADE)の問題

―― ADEとはどのような現象ですか

ワクチン接種や自然感染によって作られた抗体が、次に感染した別のウイルスに対して、かえって感染を助けてしまう現象のことです。本来、抗体はウイルスをやっつけて体を守ってくれるはずなのですが、うまく働かないどころか、逆効果になってしまうことがあるんです。

たとえばフィリピンで使われたデングワクチン「デングバクシア」では、一部の人で重症化リスクが高まり、死亡例も報告されました。これは、ワクチンを打っても十分な中和抗体が作られなかった人において、ADEが起こってしまったと考えられています。

このようにADEは、ワクチン開発における非常に重要な課題です。

革新的なアプローチ

――フラビウイルスにはどんな特徴があるのですか

田畑 フラビウイルスというウイルスの仲間は、日本脳炎ウイルスやデング ウイルスなどいろいろな種類があります。フラビウイルスはとてもおもしろいウイルスで、どれも「見た目(ウイルスの構造)」がとても似ているんです。ところが「中身(性質や弱点)」は種類によって違っていて、そこが難しいところなんです。

たとえば、ある人がデングウイルスに感染したとします。すると体はそのウイルスに対抗するための抗体をつくります。でもその抗体は、デングウイルスと見た目が似ている別のフラビウイルス、たとえば日本脳炎ウイルスなどにも「反応してしまう」ことがあります。このように、似ているウイルスに対しても抗体が反応してしまうことを「交差反応性」と呼びます。

花粉症の人が特定の果物を食べるとアレルギー反応が出ることがありますよね。これは花粉と果物のタンパク質の構造が似ているために起こる交差反応なんです。

ただ、その「似ている部分」はウイルスを殺すのには重要ではない部分なんです。ウイルスを完全に排除する、中和するのに重要なエピトープは、基本的にはウイルスごとに別々です。エピトープというのは抗原上の、抗体が結合する特定の部位のことで、鍵穴(抗体)と鍵(エピトープ)の関係に例えられます。決してウイルスの弱点というわけではなく、抗体が認識できる目印のような部分なんです。

―― モノクローナル抗体を用いたエピトープ評価について、具体的な研究手法を教えてください

田畑 一般的にはタンパク質の構造解析をするのが主流なのですが、私たちはモノクローナル抗体を使った手法で研究しています。モノクローナル抗体というのは、特定の部分にだけ反応する抗体で、単一の抗体産生細胞から作られる、同一の抗体のことなんです。特定のエピトープだけに結合する性質があるため、研究や医療の現場で広く使われています。コロナ治療薬として使われたものもモノクローナル抗体でした。

私たちの研究では、ADEを誘導する抗体が結合できるエピトープと結合できないエピトープを一つずつ特定しています。病原性を持たないフラビウイルスのアミノ酸配列を、病原性を持つウイルスのものと置き換えていくことで、ADEを起こさないワクチン抗原をデザインしています。アミノ酸配列というのはタンパク質を構成するアミノ酸の並び順のことで、この配列によってタンパク質の形や機能が決まります。ワクチン開発では、この配列を変えることで、より安全で効果的なワクチンをデザインすることができるんです。

―― この研究で特に工夫されている点や、独自の視点はありますか

田畑 病原性を持つフラビウイルス同士で配列を組み合わせるという研究は今までもありました。私の独自性は、病原性を持たないフラビウイルスを有効活用するという点です。病原性というのは病気を引き起こす能力のことで、病原性を持つウイルスは人や動物に感染して病気を起こしますが、病原性を持たないウイルスは感染しても病気を引き起こしません。実は自然界には病気を起こさないウイルスの方がずっと多いんですよ。

病原性を持たないフラビウイルスは見た目が病原性を持つものとは異なるので、ADEを誘導する抗体が認識しづらいんです。世界には膨大な数のフラビウイルスがあり、その多くは病気を起こさないものです。そうしたウイルスのライブラリーから適切な配列を借りてくることで、安全なワクチンをデザインしています。

私の恩師である大場靖子先生の言葉ですが、「ウイルスを持ってウイルスを制御する」というのが私の研究のキーワードです。

交差反応を乗り越える診断技術

―― 研究で特に注目すべき成果はありますか

田畑 フラビウイルス感染症の診断法の改善にも取り組んでいます。フラビウイルスは構造が似ているため、感染後に体内で作られる抗体がさまざまなフラビウイルスに反応してしまう「交差反応性※1」が問題となっています。これにより、どのフラビウイルスに感染したのかを正確に診断することが難しいんです。

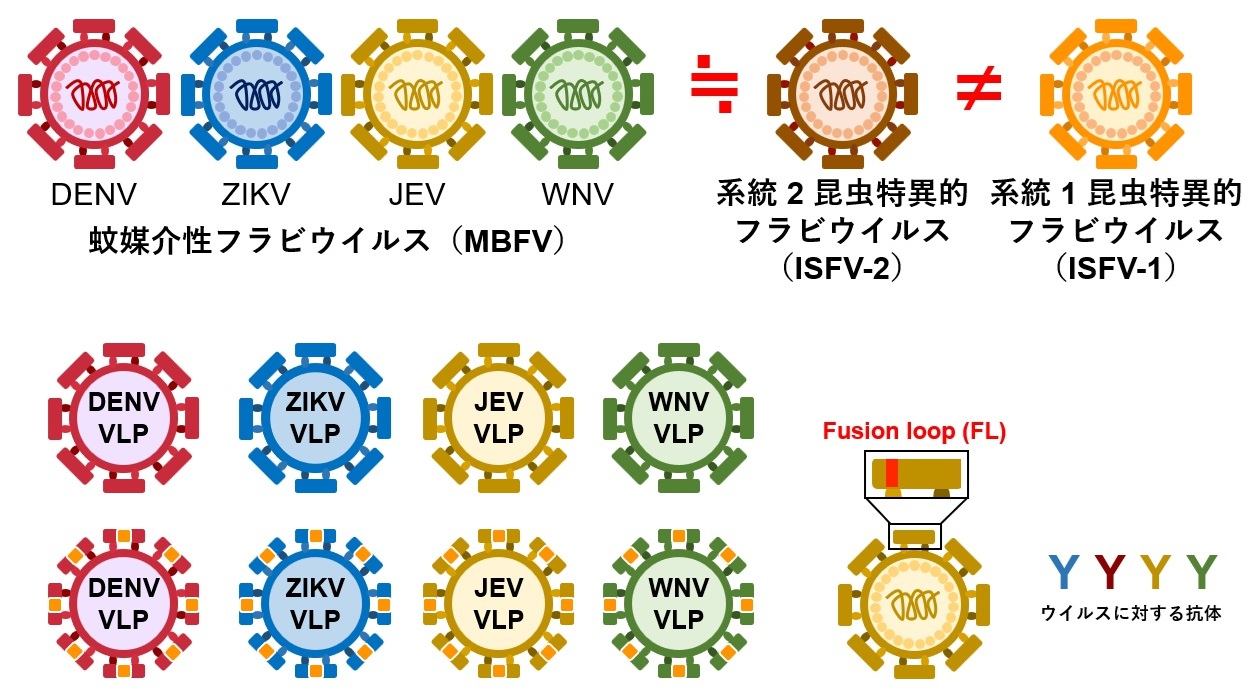

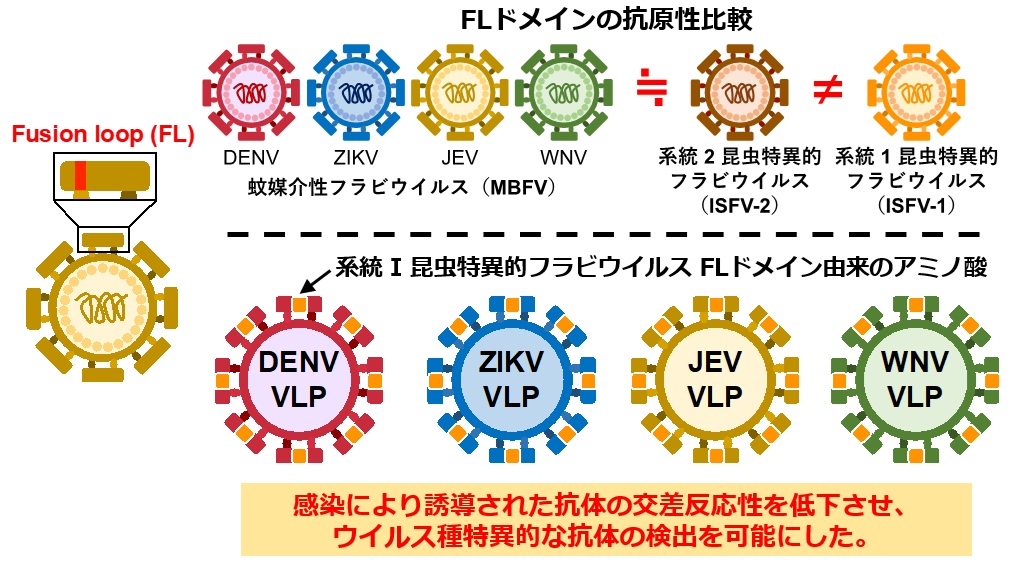

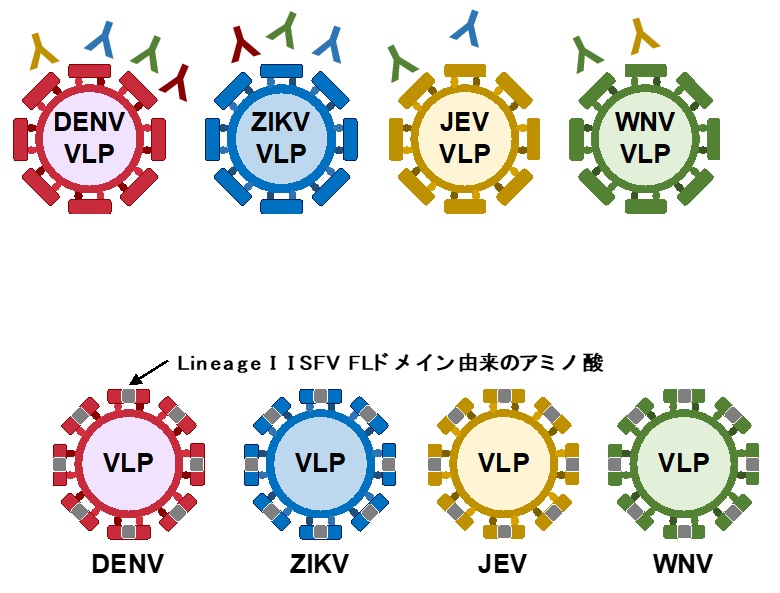

構造タンパク質の中でも特に保存性の高いFusion loop(FL)ドメインという部分に注目しました。このFLドメインは、蚊媒介性フラビウイルス(MBFV)※2と昆虫特異的フラビウイルスの系統1(ISFV-1)※3とでは、抗原性※4が異なることを発見したんです。

この発見を応用して、ISFV-1のFLドメインを部分的にMBFVのウイルス様粒子(VLP)※5に導入したVLP変異体を作製しました。これにより、フラビウイルス感染によって誘導された交差反応性抗体の結合を大幅に減少させ、ウイルス種特異的な抗体を明確に検出できるようになりました。

「どのウイルスに感染したのか」をより正確に判断できる診断法を開発したということです。これは特に、複数のフラビウイルスが流行している地域で重要になります。

この研究は、より正確な血清診断法※6の開発につながる成果であり、今後さらに研究を進めることで、フラビウイルス感染症の診断精度向上に貢献できると期待しています。

―― 現場のサーベイランスにも役立つのでしょうか

田畑 はい、フラビウイルスを対象としたサーベイランス※7、つまり感染状況の監視は流行を未然に防ぐための重要なアプローチです。特に血清診断は過去の感染歴も調べられるため有効な手法なのですが、これまでは交差反応性の問題がありました。私たちの開発した手法を活用することで、より正確なサーベイランスが可能になり、早期の対策につなげられると考えています。

私自身も海外でのフィールドワークに参加し、現地での感染症調査を行っています。実際に現場で見る感染症の現状は、研究への強い動機づけになります。理論と実践の両面からアプローチすることで、より実用的な成果を目指しています。

研究の未来と社会的意義

―― ADEが起きないワクチンは、どのくらい完成に近づいていますか

田畑 現段階では、100%で言うと、まだ20%ほどの進捗といったところです。エピトープのすべてを安全な形に置き換えるには、まだ時間がかかります。でも、基礎研究としては着実に進んでいます。

―― 実用化までの課題は何でしょうか

田畑 フラビウイルスのタンパク質は発現量がとても低く、十分な量を得るのが難しいという課題があります。ワクチンとして免疫するだけのタンパク質を得るためには、大量培養して濃縮するなどの工程が必要で、時間がかかります。

自分で考えていたことが正しかったのかどうかは、長い時間をかけて抗原を作り、マウスに打って、ウイルスを感染させた結果を確かめなくてはいけません。マウスが生存してくれた時はめちゃくちゃうれしいですね。

また、フラビウイルスは通常の実験用マウスでは致死性を示さないため、ワクチンの効果を評価するのも難しいんです。病気の重さを評価できる特別なマウスが必要になりますが、それは高価で、研究資金との兼ね合いも出てきます。

ワクチン開発では、実用化には10年以上かかることもあります。それでも、安全で信頼できるワクチンを届けるために、この段階からの努力が欠かせないんです。

私の研究はまだ基礎研究の段階ですが、将来的には安全なワクチンとして世界中の人々を守ることができればと思っています。

―― この研究を通して、何を大切にしていますか

田畑 一番大きいのは、「誰かを助けたい」という気持ちですね。苦しんでいる人や動物を救うために、自分の研究が役立てるなら、どれだけ時間がかかっても挑戦したいと思っています。

―― ワクチン研究開発拠点の強みや特色は何でしょうか

田畑 北大の強みは人獣共通感染症への取り組みです。また、研究に集中できる環境が整っていて、さまざまなバックグラウンドを持つ研究者がワクチン開発という同じゴールを目指して集まっていることも大きな特徴です。いろいろな専門家が近くにいることで、研究が進めやすくなっています。

一人では限界がありますが、免疫学、ウイルス学、バイオインフォマティクスなど、さまざまな専門家との協働によって、よりよい研究ができると考えています。

―― 最後に、高校生や大学生にメッセージをお願いします

田畑 「夢はあきらめなければ必ず道が開ける」と信じています。ワクチン研究に関わらず、研究はおもしろいものです。私も最初は希望した進路に進めませんでしたが、あきらめずに動き続けたことで、今の研究にたどり着けました。

それから、実際に現場を見ることが大切です。知識として感染症のことを知っていても、実際にその問題が起きている地域に行き、現地の人から話を聞くことで、より強い動機付けになります。私自身、海外のフィールドワークを通じて、研究への情熱を新たにしてきました。

「人獣共通感染症は人も動物も救える」という思いで研究を続けています。苦しんでいる人を助けたいという気持ちが、困難を乗り越える原動力になっています。

おわりに

田畑さんの研究は、未来のパンデミックに備えるための重要な取り組みです。地球温暖化による感染症の拡大が懸念される中、「ウイルスを持ってウイルスを制御する」という独自のアプローチで、安全で効果的なワクチン開発に挑んでいます。

その研究の根底には「人も動物も救いたい」という強い思いがあります。高校生や大学生のみなさんにとって、夢を諦めず追い続ける田畑さんの姿勢は、大きな励みになるのではないでしょうか。

田畑さん、お忙しい中、ありがとうございました!

【用語解説】

※1 交差反応性:ある病原体に対する抗体が、似た構造を持つ別の病原体にも反応してしまう現象。

※2 蚊媒介性フラビウイルス(MBFV):蚊によって媒介されるフラビウイルスの一群。日本脳炎ウイルス、デングウイルス、ジカウイルス、ウエストナイルウイルスなどが含まれる。

※3 昆虫特異的フラビウイルス(ISFV):蚊などの昆虫にのみ感染し、人や他の脊椎動物には感染しないフラビウイルス。

※4 抗原性:抗体が認識して結合できる特性。抗原となるタンパク質の構造的特徴によって決まる。

※5 ウイルス様粒子(VLP):ウイルスの外殻(カプシド)構造のみを持ち、遺伝物質を含まないため感染性がない粒子。ワクチンや診断ツールとして利用される。

※6 血清診断法:血液中に含まれる抗体を検出することで、過去の感染歴を診断する方法。

※7 サーベイランス:感染症の発生状況を継続的に監視し、早期発見・早期対応を可能にするための公衆衛生活動。

これまでの「いつかのための研究」シリーズはこちら

- [いつかのための研究 No.1]次のパンデミックを見据えて-北大のワクチン開発・感染症対策-(2024年10月24日)

- [いつかのための研究 No.2]ワクチンを支える免疫のしくみ(2024年12月24日)