2025年4月27日(日)、北海道大学工学部にて、北海道大学大学院工学研究院とガールスカウト北海道第17団の共同主催によるSTEAM教育体験イベント「ロボティクス」が開催されました。

このイベントは、女の子たちが科学やものづくりに親しみ、将来の進路の選択肢を広げることを目的とした体験型の学びの場です。

(会場の様子)

(会場の様子)

※そもそも、STEAM(スティーム)教育ってなに?

STEAMは、**科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・芸術(Art)・数学(Mathematics)の頭文字を合わせた言葉です。たとえば、「ロボットをつくる」には、モーターを使う技術やプログラムだけじゃなく、パーツの形を工夫するデザイン力や、動きを計算する数学の力も必要です。

STEAM教育は、こうしたいろんな教科をつなげて“自分で考えてつくる”力を育てる、新しい学び方です。 ゲーム、アート、ものづくりなど、「好きなこと」から学びが広がるのも特長です。

(講師を務めた大学院工学研究院 東藤正浩 教授)

(講師を務めた大学院工学研究院 東藤正浩 教授)

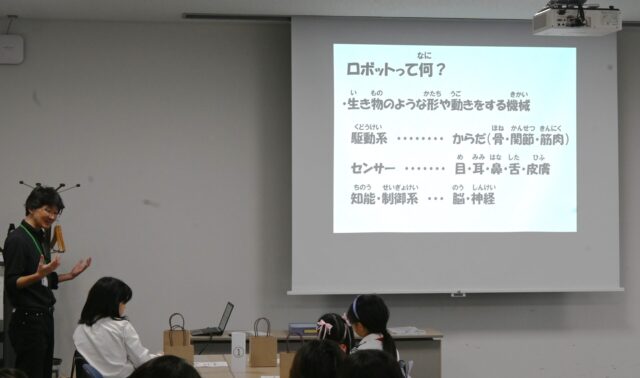

(そもそも「ロボットって何?」、その仕組みやポイントの解説)

(そもそも「ロボットって何?」、その仕組みやポイントの解説)

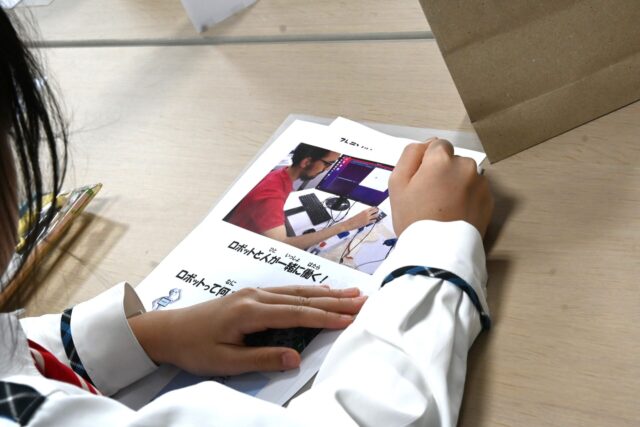

(ロボット?工学?実は自分たちの身近にあるイメージを考える)

(ロボット?工学?実は自分たちの身近にあるイメージを考える)

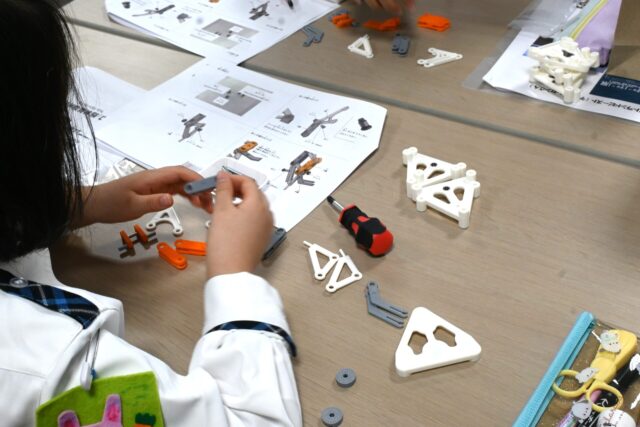

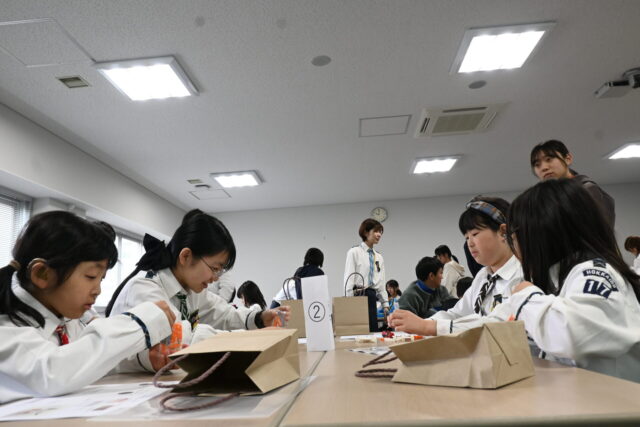

テオ・ヤンセン風ロボットの組み立てに挑戦

東藤さんのお話の後には、いよいよ自分たちの番!こどもたち一人ひとりが専用キットの部品を組み立てて、自分の担当パーツを作成。作成した後には、3〜4人のチームでそれらを合体させて、テオ・ヤンセン風のロボットの完成に挑んでみます。

(もくもく、わいわい、とパーツを組み合わせてつくる)

(もくもく、わいわい、とパーツを組み合わせてつくる)

※そもそも、テオ・ヤンセン風ロボットってなに?

「テオ・ヤンセン」は、オランダのアーティスト。自国の海面上昇問題解決のため、芸術と科学を横断する試みを続けている。風を原動力に、砂浜を滑らかに進む人工生命体「ストランドビースト(砂浜:Strand+生物:Beast)」は、世界的に知られています。

「テオ・ヤンセン風ロボット」は、風やモーターの力で動く、虫みたいな足のロボットです。足は「リンク機構」というたくさんの棒や関節をうまくつなげたしくみでできていて、モーターがくるくる回ると、まるで生き物のように歩き出します!

「いいね!Hokudai」を運営しているCoSTEPでは、実は過去にサイエンスカフェ「北海道大学が紐解くテオ・ヤンセンの世界」(2019年)を開催!

(小さい部品があってむずかしい!そんな時は、東藤さんの研究室の学生たちがサポート)

(小さい部品があってむずかしい!そんな時は、東藤さんの研究室の学生たちがサポート)

(夢中になってひとつひとつを組み立てる)

(夢中になってひとつひとつを組み立てる)

(実はこのキットは、今回のために学生のみなさんが3Dプリンターで制作した完全オリジナルなもの。工学部での学びは実践的!)

(実はこのキットは、今回のために学生のみなさんが3Dプリンターで制作した完全オリジナルなもの。工学部での学びは実践的!)

自分のパーツの完成をさせて、チームで1つのものになることを目指して、それぞれ取り組んでいきました。

(7つのチームが、それぞれつくっていきました)

(7つのチームが、それぞれつくっていきました)

保護者のみなさんと、こどもたちの可能性を広げるためにできることを考える

こどもたちが夢中になってロボット制作に取り組んでいる一方、保護者のみなさんは、ミニレクチャー&工学部キャンパスツアーに参加。

(2024年に誕生したばかりの交流ホール「SDGsオアシス」で開催)

(2024年に誕生したばかりの交流ホール「SDGsオアシス」で開催)

(工学部の説明をしたのは、工学研究院 工学系広報室長 渡部靖憲教授。工学研究院で研究されている最先端のお話も。冬、白い雪の中でも車を自動運転できる研究なども?!)

(工学部の説明をしたのは、工学研究院 工学系広報室長 渡部靖憲教授。工学研究院で研究されている最先端のお話も。冬、白い雪の中でも車を自動運転できる研究なども?!)

(工学系女性進学者の現状について、保護者からのご質問も)

(工学系女性進学者の現状について、保護者からのご質問も)

ミニレクチャーが終わると、工学部の研究施設の見学。ダイナミックな設備を見ることができました。

(施設見学の様子)

(施設見学の様子)

果たして、こどもたちは完成させられたのか?動くのか?!

見学が終わり、会場へ。なんと、すでに一人ひとりが取り組んでいたものが、完成していました。

(それぞれつくったものを・・・)

(それぞれつくったものを・・・)

(つなげて・・・・)

(つなげて・・・・)

(・・・・合体!!!)

(・・・・合体!!!)

(「ほんとうに動くの?」)

(「ほんとうに動くの?」)

(「…わあ、動いた!!」)

(「…わあ、動いた!!」)

完成後には実際に動かしてみる時間もあり、こどもたちはものづくりの面白さや達成感を全身で味わっていました。

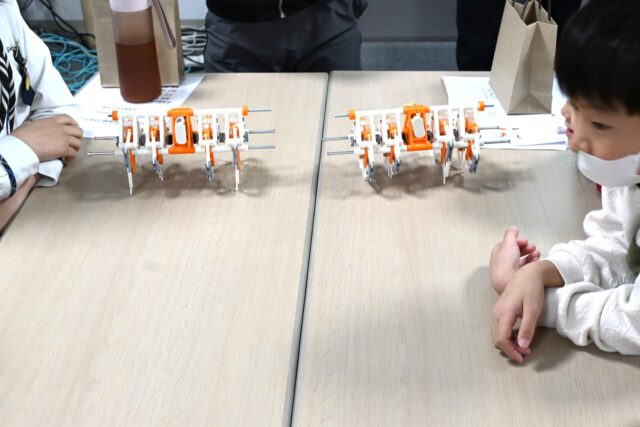

(2つを競争させる様子。「同じものをつくったのに、どうして速さに違いがでるの?」「こっちは、パーツがちょっとズレているから遅くなるんじゃない!」というやり取りも聞こえてきました)

(2つを競争させる様子。「同じものをつくったのに、どうして速さに違いがでるの?」「こっちは、パーツがちょっとズレているから遅くなるんじゃない!」というやり取りも聞こえてきました)

(障害物を置いてみる。「障害物をよけるには、なんか他にセンサーが必要なのかな?!」なんて質問も)

(障害物を置いてみる。「障害物をよけるには、なんか他にセンサーが必要なのかな?!」なんて質問も)

参加者の声から

参加したこどもたちからは、「最初はむずかしいかもと思ったけど、チームでつくってうまく動いたときは本当にうれしかった」と笑顔で話してくれました。また、「ロボットって難しそうと思っていたけど、自分の手で動かせたのがすごく楽しかった」と、達成感を感じた様子でした。

(学生たちに、「ロボットをつくるときは、どんな素材がいいのですか?」「これまでつくったロボットで、一番つくりがいがあったのは何ですか?」等、たくさんの質問が飛び交っていました)

(学生たちに、「ロボットをつくるときは、どんな素材がいいのですか?」「これまでつくったロボットで、一番つくりがいがあったのは何ですか?」等、たくさんの質問が飛び交っていました)

参加した保護者のひとりからは、「このような経験は、たくさんできたらうれしい。大学の先生や学生のみなさんにサポートしてもらって、こどもも達成感が得られたようで、参加できてよかった。次回も参加したい。また、自分たちも大学を実際に見て歩けたことで、研究って何をしているのかがわかった」といった声もありました。

(集合写真)

(集合写真)

このイベントは、北海道大学工学部創立100周年記念事業「エンジニアリング・アクションプログラム」の一環として開催されました。2025年秋には、“0”(オフ)と“1(オン)という2つの数字だけを使って、”コンピューターの仕組みを学ぶ「バイナリー」の体験イベントも予定されています。

こどもたちの「やってみたい!」を応援するこの取り組みは、これからも広がりを見せていきます。