起こりえるかもしれない危機、あり得るかもしれないリスク、未来を今から想像するのは簡単ではありません。ただ、事が起こってから後悔はしたくない、北大では未来を見据えて走り始める「いつかのための研究」があります。この「いつかのための研究」シリーズでは、CoSTEPが北大の複数の研究組織とコラボレーションし、来るかもしれない「未来」のために、「今」から始める研究について迫ります。

シリーズ4回目は、北海道大学 総合イノベーション創発機構 ワクチン研究開発拠点 特任准教授のゴンザレズ ガブリエルさんに、ウイルスのシークエンシング技術について、そしてワクチン開発における国際協力の意義について、お話を伺いました。

さまざまなウイルスを解析する

―― ガブリエルさんの研究テーマについて、まずざっくりと概要を教えて頂けますでしょうか?

ガブリエル 主にウイルスのシークエンシング技術の開発に取り組んでいます。というのも、私はウイルスの多様性に関心があるからです。

―― 「ウイルスの多様性」とは?

ガブリエル たとえば最近のケースで言えば、新型コロナウイルスを想像してみてください。最初は中国・武漢のオリジナルの株(strain)がありましたが、それが世界中を巡る中で、どんどん多様化していきました。ニュースなどで「変異株」という言葉を耳にした方も多いと思います。最初はアルファ株、しばらくしてデルタ株、そして今はオミクロン株……と、どんどん新しい名前が登場してきましたよね。

要は遺伝子の変異が蓄積されることで、ウイルスの性質が変化するということです。それによって、たとえばワクチンをすり抜けたり、感染力が高まったりすることがあります。最初は1人が2〜3人に感染させていたウイルスが、突然の変異によって、5〜6人に感染させるようになることもある。そうなると感染者数は一気に増えていきます。

だから私は、可能な限り多くのウイルスをシークエンスして解析することに興味を持っています。シークエンスとは、さまざまな遺伝子の変化量を比較する技術です。それによって、どのような変異が起こっているのかを理解することができるのです。

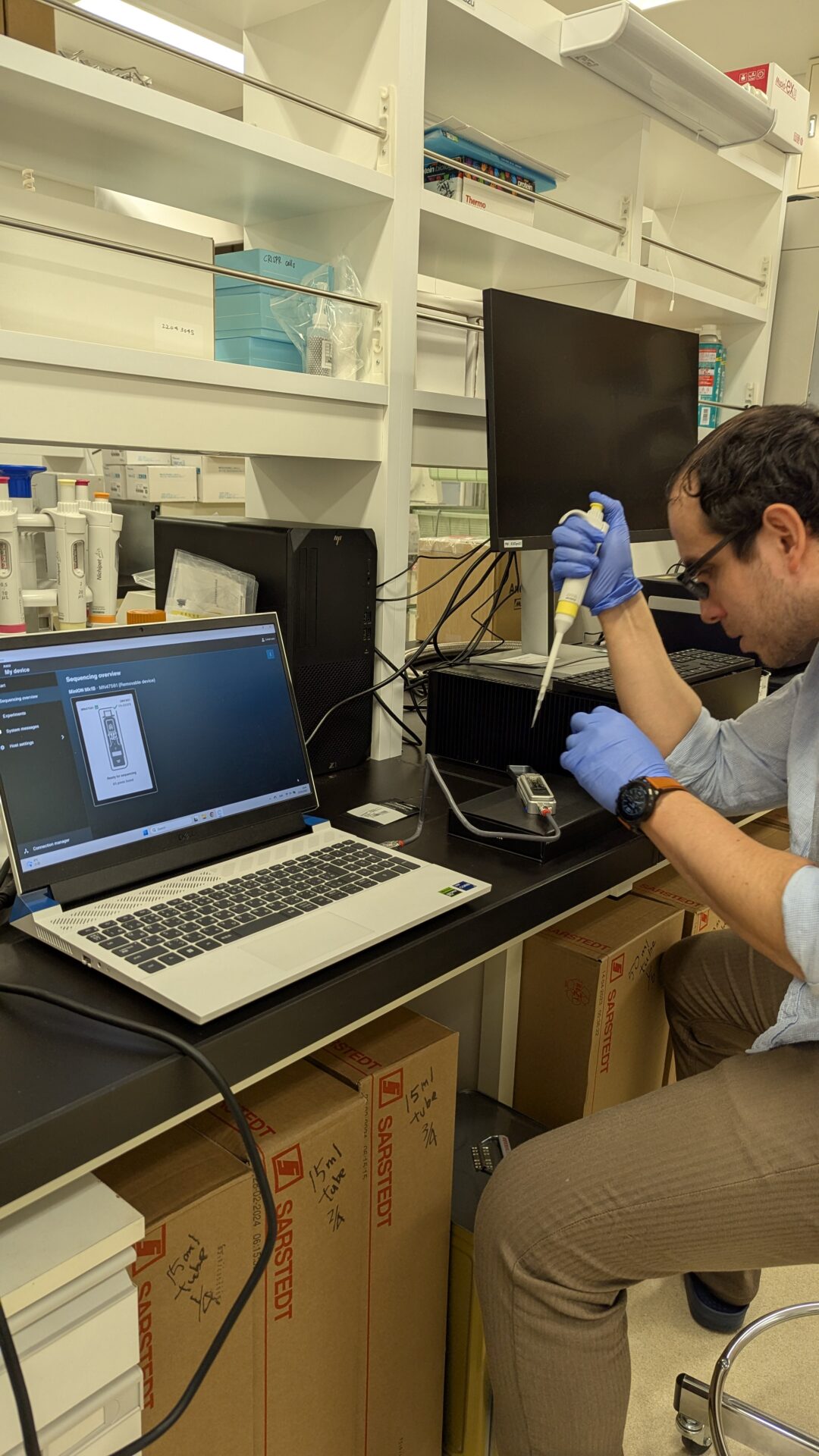

〈画像提供:ゴンザレズ ガブリエルさん〉

「リベロ」としてのデータ解析

―― ガブリエルさんは北海道大学 総合イノベーション創発機構 ワクチン研究開発拠点(IVReD)に所属していらっしゃいますが、そこではどのような役割を担っていらっしゃいますか?

ガブリエル 「他の研究者をサポートする仕事」です。私の部署は研究支援を担っていて、私の役割は、他の研究者が自分の研究を進められるよう支えることです。他の研究者をどう支援しているかというと、たとえばデータ解析の担当をしています。RNA-seq(RNAシークエンシング)などの解析ですね。

たとえば、田畑耕史郎先生と共同で実施したプロジェクトでは、私がRNA-seq解析を担当しました。田畑先生が実験で得たデータを基に、私は「この条件が特定の遺伝子の発現を変えるのではないか」という仮説を立てました。その後、彼は再び実験を行ってその遺伝子の発現を操作し、私たちの仮説が正しかったかを検証しました。 これが支援の一例です。

他の研究者を支える、いわば「リベロ」(サッカーやバレーボールにおける守備中心の選手)的な役割です。

―― 現在の研究で大変なところと、それを今後どう乗り越えていくかなどについて、なにかお考えがあれば、ぜひお聞かせ頂ければ有り難いです。

ガブリエル シークエンシングの解析で最も大変なのは、扱うデータ量の多さです。例えば、ウイルスの遺伝情報は小さな断片が何百万とあり、それらを正確に「つなぎ合わせる」必要があります。もちろん、それを助けてくれるアルゴリズムやソフトウェアはあります。ただ、1つのサンプルの配列を組み立てるだけでなく、コストが下がったことで今は何百、何千というサンプルを同時に扱うことができます。 そうなると、「どこに注目すべきか」が大きな課題になります。

何が新しくて、何が重要なのかを見つけ出す。そういった部分で、最近はAI(人工知能)や新しいアルゴリズムの導入が重要になってきています。膨大なデータの中には、重複情報や意味のないデータも多く含まれています。AIを使えば、そういったデータをフィルターにかけ、本当に「新しい」部分だけを抽出することが可能になります。それによって、新しい抗体の設計や、診断技術の開発、ワクチン開発への応用が進むかもしれません。つまり、「大量のデータ」から「質の高い知見」へ変換する力を、もっと高めていきたいと思っています。

コンピューターエンジニアからワクチン研究の道へ

―― ガブリエルさんは、どのようにしてワクチン研究に興味を持たれたのですか?

ガブリエル 実はもともとワクチンは専門ではなかったんです。キャリアの初めは、コスタリカでコンピューターエンジニアとして働いていました。教育用ソフトやビジネス用のソフトを作っていましたが、そこでもっと医療や人の役に立つ仕事がしたいと思うようになりました。とはいえ、医学部に入り直すには時間がかかる。そこで、「医学とエンジニアリングの間にある分野」として、バイオインフォマティクス(生命情報学)にたどり着いたのです。

日本のMEXT(文部科学省)奨学金で来日し、北海道大学で博士号を取得しました。その後、北大の人獣共通感染症リサーチセンターで働き、さらにアイルランドでも研究していました。そのときにパンデミックに直面し、データが直接的に人々の健康に貢献することを実感しました。そして北海道大学に新たなセンターが立ち上がると聞き、その機会に惹かれて、今に至ります。

―― パンデミックの際には、研究者としてどのようなご経験をされたのでしょう?

ガブリエル いまお話したように、新型コロナのパンデミックが始まったとき、私はアイルランドで働いていました。北海道大学に来る前のことですね。今の北大と似たような研究チーム構成で、そこでの私の役割もデータ解析でした。同僚がウイルスのシークエンシングを担当し、私はそのデータをまとめて、変異を解析する役割でした。

パンデミックの間に、シークエンシング技術は劇的に進化しました。より安く、より早く、より正確にウイルスを解析できるようになったのです。たとえば、ある人の検体を今日採取したら、明日にはそれがコロナかどうかがわかります。さらにその次の日には、「あなたはこの変異株に感染しています」と特定できる。あるいは、「これは新しい変異株かもしれない」と気づくことができるのです。

このときの経験は、本当に意義深いものでした。単なる技術開発ではなく、そのデータが公衆衛生に貢献できたからです。たとえば、なぜ多くの人が病気になっているのか。「今はアルファ株が広がっている」→「ワクチンが有効だ」→「急いで接種を進めよう」といった判断ができる。あるいは、オミクロン株が出てきてワクチンの効果が低下していると分かれば、戦略を変える必要がありますよね。

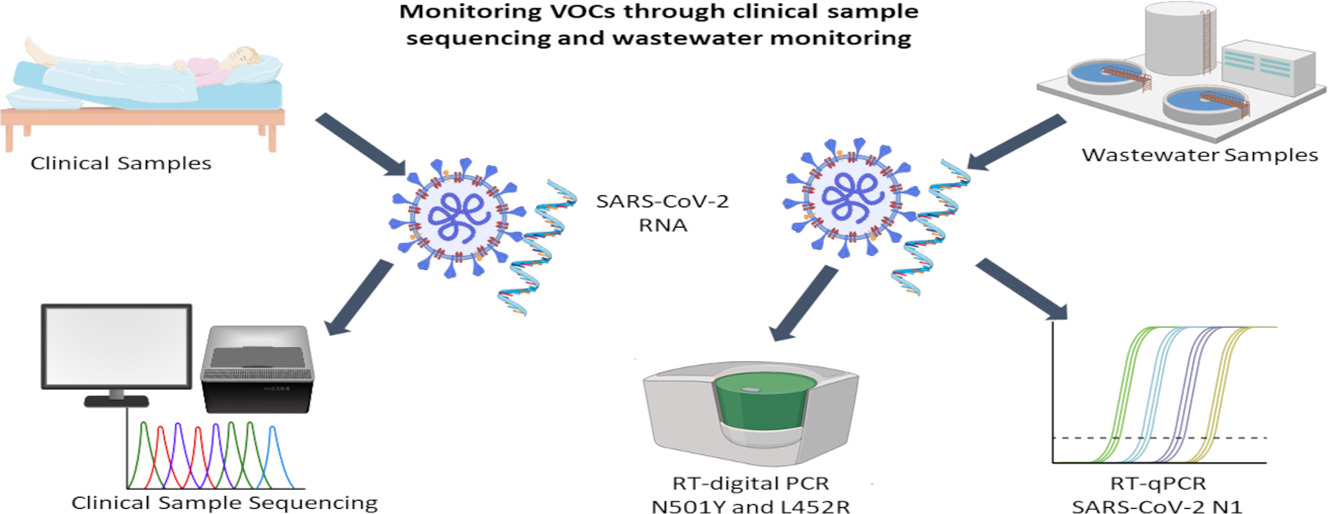

【図の左側】病院での検査:病気になった人から、のどや鼻の中のウイルスを調べる検査をする(「臨床サンプル」)。そのウイルスの設計図(RNA)を読み取ることで、どんなタイプ(変異株)かを詳しく調べる(「シークエンス」)。

【図の右側】下水を使った調査:人の生活の中で、コロナウイルスはトイレや排水を通して下水にも流れ出る。その下水を集めて、ウイルスがどれぐらい含まれているかや、どんな変異株があるかを調べる。この方法では、PCR検査という技術を使って、ウイルスの量や特徴を見つける。

〈画像提供:ゴンザレズ ガブリエルさん〉

小型シークエンサーを用いて世界中で研究を行う

―― ふだんの研究では、どのような装置を用いて研究を行っていらっしゃいますか?

ガブリエル 日常業務の多くはパソコンでのシミュレーションや解析なので、実験をしている先生のように派手な装置があるわけではないのですが……あ、でも、私が特に気に入って活用している装置をお見せしますね!

Oxford Nanopore Technologies(オックスフォード・ナノポア)の「MinION(ミニオン)」という携帯型のシークエンサーです。なぜ気に入っているかというと、理由はシンプルで「安価で実験ができる」からです。手のひらサイズで、見た目はハードディスクのようですが、これは立派な遺伝子解析装置です。サンプルを準備し、フローセルというカートリッジを装着してPCに接続すれば、ほんの数分後にはリアルタイムで遺伝子配列が読めるようになります。しかも、価格も手頃で、装置が約15万円、フローセルは1つ数千円程度。

だから私はこれを海外に持ち込んで現地で解析するプロジェクトを進めています。たとえばタイやブラジルのように、サンプルを国外に持ち出すことが法的に禁止されている国でも、装置を持ち込んで現地で解析すれば、協力しながら即時に結果を得ることができます。

この技術は、ナノサイズ(10のマイナス9乗メートル)の小さな穴が開いた膜を使います。つまり、1ミリメートルを100万分の1にしたようなサイズです。そこに遺伝物質(DNAやRNA)を通すと、電流が微妙に変化します。その電流の変化を読み取ることで、「A・T・G・C」の塩基配列を判定することができるのです。このようにして、多くのサンプルから一気にウイルスの配列を取得できます。それを解析すれば、どんな変異が起きているのか、今どういったウイルスが広がっているのかが見えてくるのです。

国際的な研究の意義

―― ガブリエルさんのご研究では、国際的なプロジェクトも多いと思うのですが、どのようにプロジェクトを進めていらっしゃるのでしょうか?

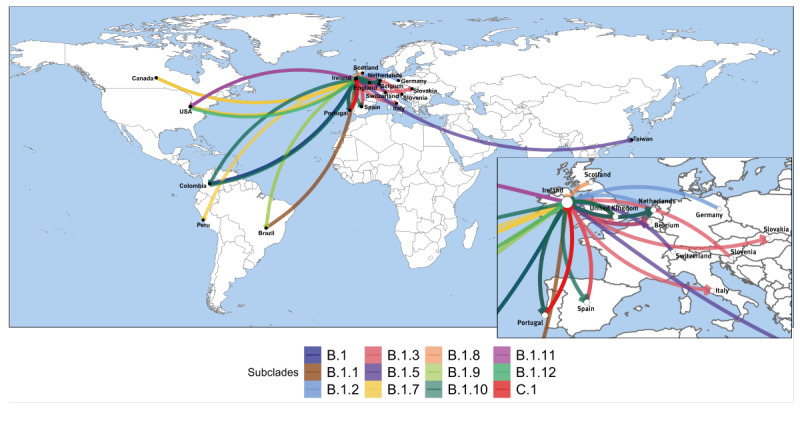

ガブリエル そうですね……たとえば、私たちはアイルランドの研究者とRSウイルス(呼吸器合胞体ウイルス)の研究を行いました。その際、アイルランド国内の多様性だけでなく、他国との比較も行いました。これは、各国が取得したデータを迅速に公開してくれるからこそ可能です。

最近の大きな変化として、世界中の研究者がほぼリアルタイムでデータを共有できるようになったことがあります。20〜30年前は、ある遺伝子配列を共有するのに数か月、あるいは1年以上かかっていたこともあります。それが今では、数日以内に世界中と共有され、即座に比較や議論ができる時代です。

たとえば最近話題になった「サル痘(monkeypox)」もその一例です。コンゴ由来の新しいクレード(型)を追跡し、それがどの国に広がっているかを確認できました。また、「鳥インフルエンザH5N1」も、アメリカや日本(特に北海道)での発生により、卵や鶏肉の価格にまで影響を与えました。

〈画像提供:ゴンザレズ ガブリエルさん〉

―― 国際的な研究の意義がかなりよくわかってきました。そのように世界中で様々なウィルスが流行しているからこそ、対策が必須なのですね。

ガブリエル はい。こうしたウイルスの拡大は、気候変動とも深く関係しています。たとえば、デング熱やウェストナイルウイルス、ウスツウイルスなど、これまでヨーロッパには存在しなかったウイルスが、今では温暖化により媒介生物(蚊やダニ)が生息できるようになり、感染が報告されています。ブラジルでも昨年は蚊を媒介とするウイルスの多数のアウトブレイクが発生しました。そのうちのひとつ「オロプーシェウイルス」に対しては、私たちの学生が迅速な診断法の開発を行っています。

これまで5年に1件だった感染症が、今では1年に100人以上。来年は何人感染するかわからないという時代です。だからこそ、早期発見と早期対応が重要になっているのです。

―― 国際的な共同研究の良さは、どのようなところにあるでしょう?

ガブリエル 異なる視点を持った人々と議論できることが楽しいです。自分だけでは見落としていたことが、新しい視点から見えることもあります。また、各研究チームが協力しつつも良い意味で競い合うことで、 「もっと早く、もっと良く、もっとインパクトのある研究をしよう」と、進歩が加速していきます。今後も世界中と協力しながら研究を進めていきたいと思っています。

おわりに

取材の冒頭、ガブリエルさんにどのような研究をしているかお聞きしたとき、まっさきに「他の研究者の支援(support)です」という答えが返ってきたのが、とても印象的でした。

記事を構成するなかで、研究支援の話題からスタートするより、「ウイルスの多様性」という大きなテーマから始めていったほうが読者に伝わりやすいかなと思い、話の順序を記者のほうで入れ替えたのですが、ガブリエルさんは途中途中でもご自身の後方支援的な役割を強調していらっしゃって、記者の目にはその姿がとても格好よく映りました。

ガブリエルさんは温かい人柄で、人の役に立つことを心から嬉しそうに語られるタイプだったので、そういう方がワクチン研究に携わってくださっているのは、一市民としてとても安心できるなと感じました。

ガブリエルさん、お忙しいなか、本当にありがとうございました!

これまでの「いつかのための研究」シリーズはこちら

- [いつかのための研究 No.1]次のパンデミックを見据えて-北大のワクチン開発・感染症対策-(2024年10月24日)

- [いつかのための研究 No.2]ワクチンを支える免疫のしくみ(2024年12月24日)

- [いつかのための研究 No.3]人も動物も救うワクチンを目指して~ワクチン研究に込めた田畑さんの思い(2025年3月30日)