2018年9月6日に北海道胆振東部地震が発生しました。その影響で厚真町は土石流等90件、がけ崩れ111件という大規模な土砂災害に見舞われました1)。実は、長い歴史を振り返ると厚真町を土砂災害が襲ったのは初めてではありません。町内には、縄文から擦文、アイヌ文化につながる遺跡が142ヶ所点在しています。そのなかには、大規模な地すべりが起きたことを示す遺跡もあるのです。

第1回に引き続き、厚真の今を取材する私たちは、歴史からこの土地を知るために、軽舞遺跡調査整理事務所に向かいました。乾哲也さん(厚真町教育委員会 学芸員)のお話からは、様々な文化が交わる豊かな土地、という姿も浮かび上がってきました。

【張替若菜・CoSTEP本科生 環境科学院修士1年/岩野知子・CoSTEP本科生 社会人】

土砂災害の原因は、樽前山の火山灰と地下水、そして台風

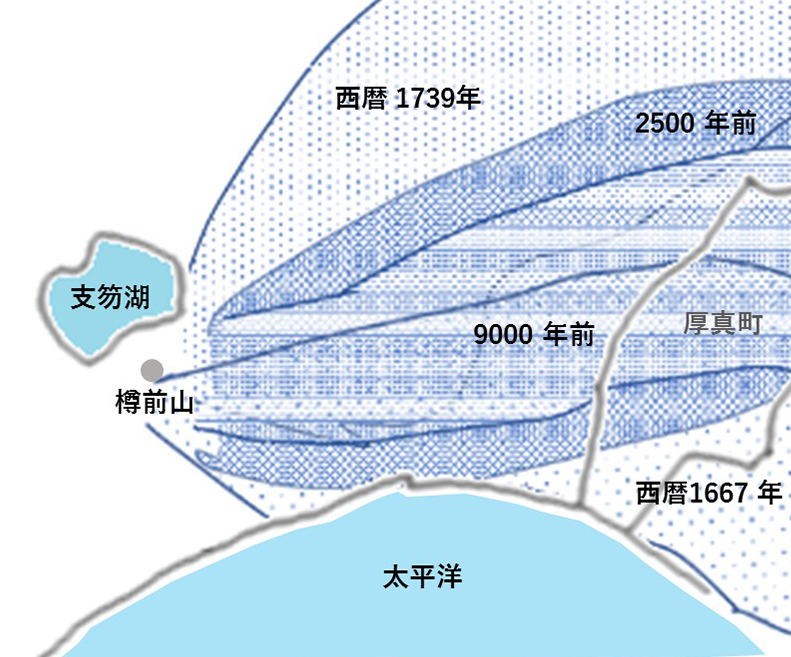

厚真の土砂災害には、火山灰の堆積層が関わっています。この層は、約9000年前に火山活動を開始した樽前山の噴火によって作られたものです。樽前山はその後も約2500年前、西暦1667年、1739年に大きな噴火を起こしており、そのたびに火山灰の層が形成されてきました。

この火山灰の層のすぐ下には、水を通さない粘土層があります。地震前、この層とその上の火山灰層の間には2018年7月からの長雨で地下水がたまり、火山灰層は滑りやすくなっていました。そして地震前日の台風21号による強風や雨で表土が緩くなったところに地震が発生。直後に秒速およそ40~50mで土砂が滑り落ちたと考えられています。

実は、大きな地震が発生すれば土砂災害がおきる可能性が、乾さんらによる遺跡発掘調査から指摘されていました3)。なぜなら、2002年に調査が始まった厚真町内の厚幌1遺跡からは約4000年前の大規模な地すべりの跡が見つかっているからです4)。

「地すべりがおこるだろう、ということはわかっていました。でもそれを対策にいかすことまでは難しかった」と乾さんは忸怩たる思いを漏らしました。一方で震災後、住民の意識が変わったようだ、と言います。「住んでいる家も地盤ごと動いたりしたので、なぜ動いたのか、家を建てるにあたって安全なのか、調べたいことがあれば直接電話が来るようになりました。町外からの問い合わせ内容も変わっています。以前は縄文土器やアイヌ文化でしたが、今は樽前山の火山灰の話や、地質関係がとても多いですね」とのことでした。

アイヌの伝承が伝える いにしえの災害

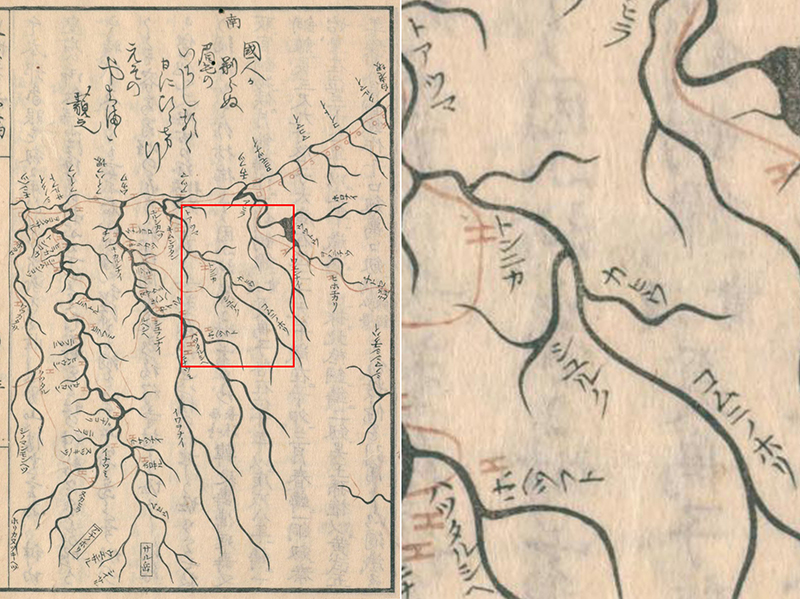

災害の歴史は地層だけではなく、厚真のアイヌの伝承5,6)にも残されていると乾さんは教えてくれました。幕末にかけて北海道を探検した松浦武四郎の『東蝦夷日誌 三編』7)にも以下のように記されています。

ホロナイ過て二股に至る。左、カヒウ(川幅七-八間)。カモメの事也。カモメは海辺に住める者なるに、昔ここに来り、巣を作り雛を持しや、その時海嘯にて海辺 皆荒れたりと。(一部漢字仮名遣いを変更)

この話が伝えられていたのは海から遠い山あいの地域、現在の富里地区周辺です。近くを流れる頗美宇(ハビウ)川の名前はアイヌ語でカモメを表す「カピウ」に由来し、この伝承と関連していると考えられています。

このお話に出てくる「海嘯」が津波だとすれば、頗美宇川付近を襲ったとは考えにくい、と乾さんは言います。なぜならそこは海岸から20kmほど離れているからです。真相は不明ですが、もしこの地を「海嘯」が襲ったとすれば、それは山津波とも言われる地すべりや土石流の可能性があります。

キラキラ土器が示す交通の要所、厚真の姿

乾さんのお話をここまで伺い、厚真に「災害の土地」というイメージを持ちそうになりました。しかし、次の話題でそのイメージは徐々に覆っていきました。厚真は、古くから文化が交差する土地だったのです。その歴史は縄文時代にまで遡ります。

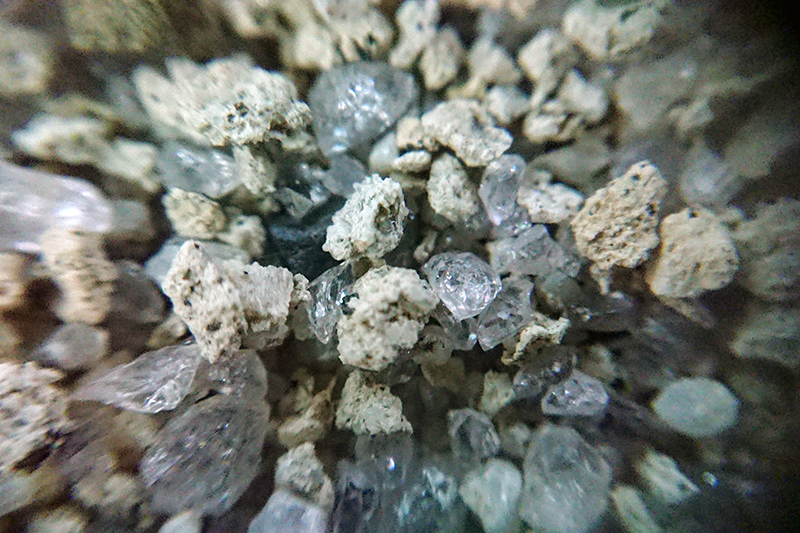

厚真では表面がキラキラと輝く縄文土器、「キラキラ土器」が多数出土しています。反射するのは石英の結晶が含まれているからです。分析の結果、この石英は富良野盆地周辺のものであることがわかりました。これらのことから、厚真と富良野を結ぶ山越えルートがあったのではないかと乾さんは考えています。厚真のキラキラ土器は、縄文人が当時の北海道内陸部をダイナミックに移動し、厚真が流通の要所だった可能性を示しているのです。

擦文文化とアイヌ文化、そしてアイヌと大陸・本州のつながりを示す発掘品

縄文時代の後、弥生時代が始まった本州と異なり、北海道では続縄文時代になります。そして続縄文時代は7世紀頃に擦文文化へと移っていきました。この擦文文化は12世紀の終わり頃まで続きましたが、その後に成立するアイヌ文化とのつながりはミッシングリンク(失われた鎖)と呼ばれ、よくわかっていませんでした。しかし、厚真からはその謎を解く手がかりと言える資料が数多く発見されています。

その一つが黒曜石転礫です。約800年以上前の擦文文化の墓地の遺跡でも、約700年前のアイヌの墓地の遺跡でも、丸みを帯びた、似たような大きさの黒曜石が発掘されています。初めは縄文時代のものが紛れていると思われていましたが、出土状態からそうではないことが判明しました。

黒曜石以外にも、住居跡に見られる共通点など、厚真における発見から、アイヌ文化は突然発生したのではなく、擦文文化と連綿とした繋がりを持つのではないかと考えられています。

また、厚真の出土品からは、様々な文化を吸収し発展させたアイヌ文化の姿も見えてきます。例えば、母から娘へと受け継がれる首飾りのタマサイです。タマサイはガラス玉、金属片などを紐で通した首飾りで、中央に飾りとして大きな玉や金属板が据えられています。

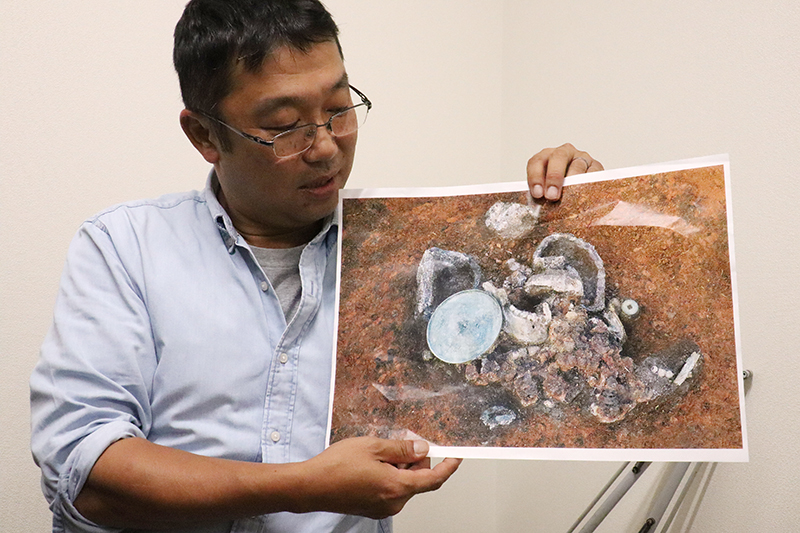

このタマサイの起源と考えられるものが、12世紀頃の遺跡から発掘されました。チェーンネックレスに付けられた鉄製のコイル状装飾品で、これは中国大陸北部からもたらされたと考えられています。そして中央の飾り板は、京都で作られた秋草双鳥文鏡(あきくさそうちょうもんきょう)です9)。様々な地域との交易を通じて異文化を受け入れ、自分たちの思想、精神文化に沿う形に組み替えて独自の物質文化を築き上げているアイヌ文化の特徴が見えてきます。

「これから」につながる厚真町の歴史と経験

取材を通して私たちは、地層に刻まれた自然の記憶と、遺跡に埋もれていた先人の文化に触れることができました。そして、それを通して「いくつもある北海道の町のうちの一つ」だった厚真が、ぐっと身近に感じられるようになりました。地域ならではの歴史は、その地域の輪郭をはっきりさせ、魅力を与えてくれるのです。歴史を守り、伝えていくことの意義を感じました。

乾さんは語ります。「厚真町としては、被災して不便な生活を送っている人たちの生活を最優先したうえで、次の段階を並行して考えていく必要があると思います。復旧ではなく復興です。復興は、精神的な面も含めて以前よりももっとプラスになった状態のことです。その中の一部に、厚真の歴史や文化が入ってくるといいのかなと思います」。

第3回では、厚真町の「これから」を目指して活動する人々、そしてその中で学ぶ北大生の姿を紹介します。

《第3回に続く》

参考文献

- 内閣府2019: 「平成30年北海道胆振東部地震に係る被害状況等について(平成31年1月28日15:00現在)」p16

- 気象庁「北海道地方 12.樽前山」『日本活火山総覧(第4版)Web掲載版』p188

- 田近淳,大津直,乾哲也,乾希 2003: 「地震による地すべりか? : 石狩低地東縁, 厚幌1遺跡で発見された地すべり堆積物」『日本地質学会第110年学術大会講演要旨』135

- 北海道教育委員会 2012: 「厚真町 厚幌1遺跡」

- 髙清水康 2005: 「北海道における津波に関するアイヌの口碑伝説と記録」『歴史地震』20:183-199

- 南哲行 2014: 「アイヌ口碑伝説等により伝承された大規模災害の検証と現在の防災・減災対策への適用性に関する研究」『北海道開発協会開発調査総合研究所助成研究論文集』175-202

- 松浦武四郎 1873: 『東蝦夷日誌 三編』p10

- 同 p4

- 北海道教育委員会 2014: 「厚真町 上幌内2遺跡」