脳神経科学の研究は日進月歩です。2019年7月、米国ニューラリンク社のCEO イーロン・マスク氏は、2年前に設立されて以来ベールに包まれていた、脳とAI(人工知能)を接続する次世代のブレイン・マシン・インターフェース技術の概要について初めて公に発表しました。今回は北海道大学の西川淳さん(情報科学研究院 神経制御工学研究室 准教授)に、脳の機能の解明と神経機能の拡張についてお話をうかがいました。

(西川淳さん)

数理モデルから実際の脳の研究へ

僕は北大工学部の応用物理の出身です。博士課程までは、コミュニケーションにおける脳の情報処理のしくみを数理モデルであらわす研究をしていました。たとえば「あ」や「い」などの音素が、さまざまな順番で脳のニューラルネットワークに与えられたときに、脳がシステムとしてどのように音素のつながりを理解しているのかを、数理モデルを用いて解明しようと試みていました。もともと数学や物理が好きだったので、そちらのアプローチから、脳や情報処理のしくみを明らかにできたら面白いなと思っていたのです。しかしその一方で、研究しながらも、コンピューターのシミュレーションで脳のしくみを調べることには限界があるのではないか、本当の脳の中で起きていることを捉えきれていないのではないかと悩んでいました。学位を取った後に、ポスドクの口を探しました。そこが分野を変えるチャンスだったんです。この時に、実際に脳の計測ができるところで研究したい思い、研究室をいろいろと探したんです。

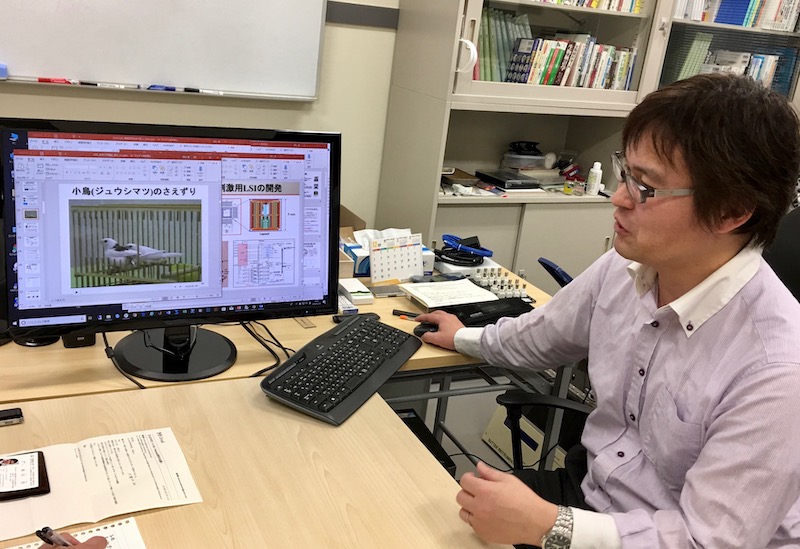

2004年、理化学研究所脳科学総合研究センターの岡ノ谷一夫先生(現、東京大学)のラボが、ジュウシマツのさえずりの系列が脳の中でどのように表現されているかを研究していました。そこでは、ジュウシマツがさえずっているときや、さえずりを聞いているとき、さえずりを学んでだんだんうまくなる過程において、小鳥の脳の中で何が起きているのかを調べていました。この研究内容は、僕が博士課程で研究していたことと関係していると思い、この分野に飛び込んだんです。数理モデルとは別に、脳に直接関わり始めたのはその時だったと思います。

ジュウシマツのさえずりは構成する音素がある程度きまっており,さえずりから音素を抽出して、音素の並びの規則を数理モデルで表現することができます。すると、ジュウシマツは闇雲にさえずっているわけではなく、主旋律やそれとは異なるパートがあったりと、複雑な文法構造を持っていることがわかりました。ジュウシマツは幼い鳥から成鳥になるにつれて、さえずりが上手くなっていきます。これはヒトが、赤ちゃんから大人になるにつれ、だんだんと言葉を獲得していく過程ととても似ています。ジュウシマツの脳のしくみは単純なので、言語の発達過程を探求するための最小セットになると考えました。僕にとってこの理化学研究所での経験はとても大きなものでした。これまで自分がつくっていた数理モデルと直結していた脳の実験系がなかったら、これまで脳の活動を実際に計測したことがなかった僕が、この研究所のポスドクになるのは難しかったと思います。

脳の不思議さに惹かれる

僕は小学生ぐらいのころから脳について興味を持っていました。自分は自分で自分を感じることができるじゃないですか、でもその感覚をつくっているのは本当は脳のはずです。そこがそもそも不思議だという感覚ですね。自分自身を制御して、自意識をつくって、感情も生じさせることができるにもかかわらず、まだ全容がわかっていない。そんな脳のしくみをサイエンスの土俵に上げて、科学的に探求することができたら面白いだろうなと、子どもの頃からずっと考えていました。北大に入学して1年生のときに、数理モデルを使って脳のモデルをつくるという話を初めて聞いて「あ、そうか脳のモデルってつくれるんだ」と思って、ラボに入って研究を始めたんです。

神経科学と神経工学の融合

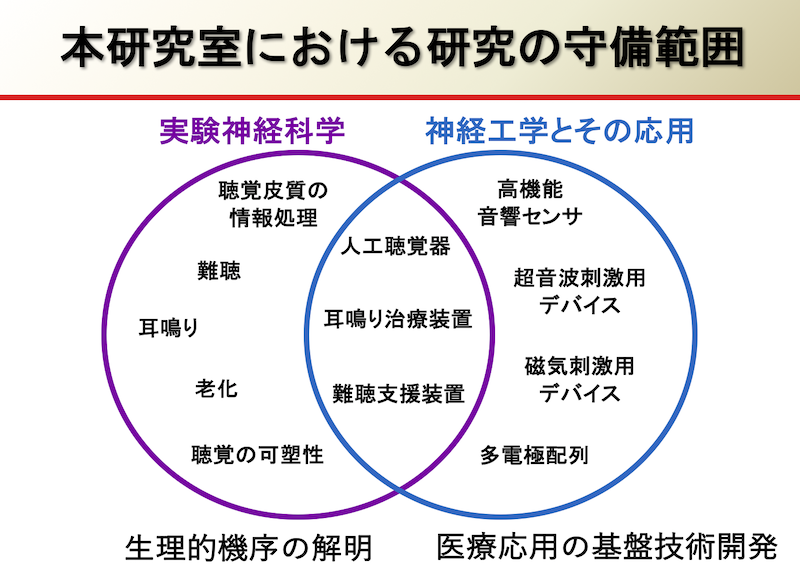

今所属しているラボは、神経科学全般と、神経科学を可能にするエンジニアリングとしての「神経工学」を融合させた研究を行なっています。ラボでは、特に聴覚に注目して、人工聴覚器や耳鳴り治療装置などの開発を目指して研究をしています。ラボで力を入れていることは二つあります。一つは、そもそも大脳皮質の聴覚領域がどのように働いているのか、それを難聴や耳鳴りといった状態にあるときと比較しながら、神経科学の点から明らかにすることです。もう一つは、物理的に脳を刺激する研究です。例えば、超音波や磁気、微弱な電気を使って脳を刺激したり、脳の活動を操作したりするための手法を研究しています。この二つを合わせることで、人工聴覚器や耳鳴り治療装置をつくることができると考えています。

音を聞かせているラットの脳に青色の光を当てると、脳の部位や時間に応じて光り方が変わります。それによって、音を聞いている時のラットの聴覚領域の活動を、個体ごとにイメージングすることができます。これを手掛かりにして、さらに多点電極を用いて、一つひとつのニューロン(神経細胞)が出すスパイクと呼ばれる電気信号を測定します。測定結果を解析をすると、様々な周波数の音を聞いた後に、該当するニューロンがどのタイミングで、どのくらいの強さのスパイクを出しているか、つまり、特定の音に対する聴覚領域の応答特性がわかります。「音を聴く」ことを解明するためには、聴覚領域のそれぞれのニューロンがどのように応答しているのかがわかることが第一なのです。これによって、難聴や耳鳴りの状態と正常な状態ではどこが違っているのかを、個々のニューロンの働きのレベルで比較し、実証的に明らかにすることができるようになります。実際に音を処理してそれに応答している、それぞれのニューロンの活動を直に測ることで、これまでよりも詳しく脳の状態を知ることができるようになるのです。

脳の機能を拡張する

先ほどラボでオリジナルの多点電極を作っていることを紹介しました。ラボでは新しいチップの開発も行なっています。このチップの特長は、脳の状態を測定する機能だけではなく、脳を刺激する機能の両方備えて、脳の測定と刺激の両方がほぼ同時にできる点です。この機能は、脳と機械をつなげる、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の基盤技術になるものです。例えば、現在ロボットハンドを脳につなげて動かす研究がおこなわれています。脳の機能拡張の面から考えるならば、BMIでは脳の情報をロボットハンドに伝達するだけではなく、脳と機械が、双方向に情報を送り合うことができるようにするためのデバイスの開発が必須です。

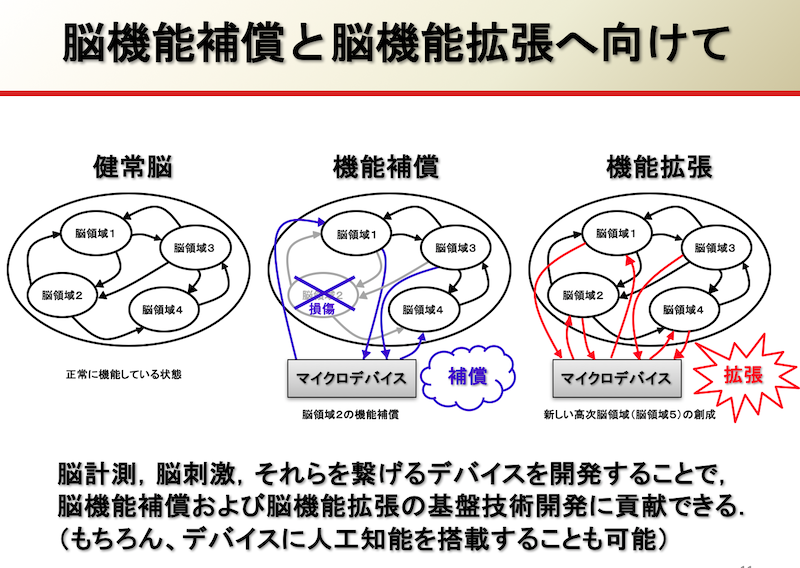

ラボではこのようなチップを用いたマイクロデバイスを実際に作っています。脳を刺激しつつ、その状態を計測し、チップと脳とが自律的に信号をやりとりすることで、脳の失われた機能を補完したり、さらには脳の機能を拡張したりすることができるのではないかと考えています。脳にはいろいろな領域があり、それぞれの領域が信号をやりとりすることで、脳全体が機能をしています。事故や病気である脳の領域が働かなくなってしまった場合、脳は自律的に機能を補償する機能があるため、他の領域がその領域を代替する場合もあります。しかし必ずしも代替してくれるわけではない。その場合、マイクロデバイスを用いて、失われてしまった脳領域の信号のやりとりを代替することができれば、その機能を補償することができるようになるわけです。さらに、脳とマイクロデバイスのつなぎ方や、入出力の信号を変えることで、人工的に新しい高次脳領域を作ることができるかもしれません。実際に生物の進化をみてみると、古い脳領域は残っていて、高等な生物になればなるほど新しい領域が追加されていっていることがわかります。マイクロデバイスを用いることで、生物の進化に相当することを人工的に作り出すことができる可能性もあるのです。

取材を終えて

西川さんのお話を聞いて、幼い頃の「脳の不思議さ」の原体験が、研究手法を変えつつも、一貫して現在の研究につながっていることを知り、研究者の探究心の深さを感じました。そして西川さんが専門とする、神経科学と神経工学が融合した神経制御工学は、かつてのSF、サイバーパンクの世界が徐々に現実化されていく現場でもありました。これから10年後、20年後、私たちの「人間らしさ」を司る脳はどのようになっていくのか、興味を持ちました。

================

西川淳さんの神経制御工学研究室のウェブサイトはこちら